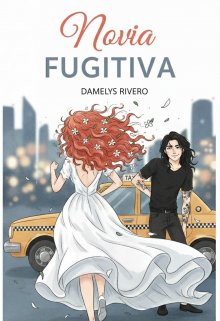

Novia Fugitiva

Capítulo 1 La novia Fugitiva

El murmullo en la iglesia era ensordecedor. Campanas, flores blancas, rostros sonrientes… todos parecían más felices que yo. Mis manos temblaban dentro de los guantes y el vestido me pesaba como si fuera una armadura. Frente a mí estaba Daniel, mi novio de toda la vida. Sonreía seguro, convencido de que yo sería su esposa en unos minutos.

Y yo… yo solo podía escuchar un zumbido constante en mi cabeza que gritaba: “No, no, no… esto no es lo que quiero.”

Cada paso hacia el altar se sentía más pesado que el anterior. Y entonces lo supe: no podía hacerlo. Si decía “sí”, me arrepentiría toda mi vida. Así que… corrí.

—¡Phoebe! —gritaron desde la iglesia.

—¡Vuelve aquí! —mi madre también chillaba.

El vestido se enganchó en un banco, tropecé y casi caigo, pero lo recogí como pude y seguí corriendo hacia la salida lateral. El aire frío me golpeó la cara y sentí que el corazón me explotaba en el pecho. Necesitaba huir.

—¡Taxi! —grité, desesperada, viendo uno detenido justo en la esquina.

Me lancé hacia la puerta, jadeando, pero al caer en el asiento un cuerpo chocó contra el mío.

—Oye, ¿qué…? —dijo una voz grave y profunda.

Levanté la vista y me encontré con un chico alto, de chaqueta de cuero y unos ojos azules que me hicieron olvidar cómo respirar.

—¡Este taxi es mío! —dije, sujetando la puerta con todas mis fuerzas.

—Yo lo vi primero —respondió él, sin perder la calma.

—¡Por favor, necesito irme! —supliqué, girando la cabeza y viendo a varios invitados salir de la iglesia, buscándome como si fuera una criminal.

Él siguió mi mirada y, para mi horror, sonrió. No una sonrisa cualquiera, sino esa lenta, divertida y peligrosamente atractiva.

—Ah… ya entiendo —dijo, acomodándose tranquilamente en el asiento sin soltar la puerta—. Señor, arranque.

El taxi obedeció y yo solté un suspiro tembloroso de alivio. Pero la tensión no desapareció. No podía dejar de mirar al chico desconocido a mi lado. Alto, de hombros anchos, cabello negro largo un poco desordenado, con un piercing brillante en el labio que lo hacía ver demasiado sexy para mi salud mental. Y esos ojos azules… diablos, me observaban como si estuviera leyendo cada pensamiento caótico que me cruzaba por la cabeza.

—Respira, novia fugitiva —murmuró con una sonrisa que me hizo arder las mejillas—. Vas a hiperventilar.

Lo fulminé con la mirada.

—No soy… bueno, sí, pero eso no es asunto tuyo.

Él se rió. Y vaya risa… profunda, grave, con ese sonido que se te mete bajo la piel y te hace cosquillas en lugares indebidos.

—Vaya manera de conocerte, preciosa. Vestido de novia y todo. ¿Siempre subes a taxis robados con desconocidos?

—¡No robé nada! —repliqué indignada, abrazando el ramo como si fuera un escudo anti-cínicos.

El taxista carraspeó fuerte mirando por el retrovisor.

—Perdón que interrumpa el momento romántico, pero ¿a dónde los llevo? Llevamos cinco cuadras sin rumbo.

Mi corazón se hundió. ¿A dónde iba a ir? No podía volver a mi casa. Ni a la de mis amigas. Ni a ningún sitio donde pudieran buscarme. Tragué saliva, sintiendo que el pánico me subía por la garganta.

—Eh… yo… no sé… —balbuceé, apretando el ramo—. No puedo ir a mi casa…

El chico de ojos azules me observó en silencio, inclinándose un poco hacia mí. Su cercanía me revolvió más que el propio escape.

—Llévelos al Skyline Tower —dijo él, con calma absoluta.

—¿Qué? ¡No! No puedo ir… allí —protesté, confundida.

—Tranquila —replicó, sin perder esa seguridad irritante—. Es un lugar seguro. Nadie te buscará allí. Solo confía en mí.

Y yo… desesperada, temblando y sin opciones, terminé asintiendo.

La vibración en mi pierna me sacó de mis pensamientos. Alcé un poco el vestido, buscando a tientas mi teléfono bien sujeto al maldito liguero. Cuando levanté la mirada, el chico desconocido me observaba con una ceja arqueada.

—Interesante lugar para guardar cosas —dijo, divertido, mordiendo el labio justo donde brillaba su piercing.

Ese gesto me prendió las mejillas al rojo vivo. Giré la cara de inmediato, intentando ocultar el sonrojo. ¿Qué demonios me pasaba? ¡Era un completo desconocido! Acababa de huir de mi boda y, sin embargo, este hombre que ni siquiera sabía cómo se llamaba estaba logrando que mi corazón corriera una maratón olímpica.

El teléfono volvió a vibrar. Bajé la mirada y ahí estaba su nombre en la pantalla: Daniel. Sentí que iba a vomitar en cualquier momento.

Con manos temblorosas, apagué el aparato y me dejé caer contra el asiento, soltando un suspiro largo y tembloroso.

No podía creer lo que acababa de hacer. Lo que le estaba haciendo a Daniel. Cerré los ojos, sintiéndome la peor persona del universo. Pero al mismo tiempo… una chispa de libertad me recorría el cuerpo. Respiraba distinto. Y en lo más profundo de mi pecho lo sabía: no me arrepentía de haberme ido.