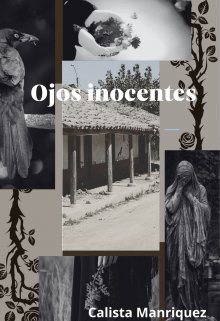

Ojos inocentes

Preludio

La tierra emitió un gemido largo y profundo segundos antes de sacudirse con violencia.

El crujido de la roca partiéndose, el aullar desesperado de los perros, el tintinear de los vidrios al estallar: eso fue lo que arrancó al pueblo del sueño. El primer movimiento bastó para sembrar el terror.

La segunda sacudida llegó sin aviso. Brutal. Implacable. Con la furia de un animal intentando arrancarse de encima la plaga que lo consumía. Los vecinos tomaron lo que pudieron y huyeron de sus casas, cargando a sus hijos, antes de que los muros cedieran y los sepultaran.

No hubo tiempo para pensar. Solo ese impulso antiguo, grabado en la memoria de una tierra acostumbrada a castigar.

Sin tregua, el suelo liberó años de tensión acumulada en un terremoto tan devastador que nadie recordaba otro igual en los últimos cincuenta años. Tres minutos de gritos y derrumbes redujeron el pueblo a polvo, llanto y escombros.

Cuando el movimiento cesó, el silencio cayó como una losa. Un silencio espeso, temeroso.

Padres abrazaban a sus hijos en pijama con manos temblorosas, mirando alrededor sin comprender del todo lo ocurrido. Adultos retiraban maderas y piedras mientras gritaban nombres. Animales, con las orejas gachas, buscaban refugio entre las piernas de sus dueños.

Entre el humo y el polvo, la luna se alzaba enorme en el cielo, iluminando el desastre. Alumbraba a quienes caminaban aturdidos con lo poco que lograron rescatar apretado contra el pecho; a los que ofrecían agua, mantas o un abrazo torpe a quien lo necesitara.

Se formaron grupos de búsqueda. Algunos retiraban escombros allí donde se temía que hubiera personas atrapadas bajo la madera y la tierra. Otros combatían las llamas que amenazaban con consumir lo poco que había quedado en pie.

La luna también reveló algo más.

Una grieta se abrió en el centro del pueblo y avanzó como una cicatriz viva hasta el cementerio. Esquivó las tumbas con precisión inquietante, hasta detenerse frente al mausoleo central: la construcción más ambiciosa del lugar, levantada para resguardar el féretro del primer dueño del viñedo, el hombre que trajo prosperidad a ese insignificante poblado en medio de la nada.

El ataúd reposaba alzado sobre cuatro columnas de mármol, diseñado para que el cuerpo jamás tocara la tierra.

La piedra se resquebrajó de lado a lado. La madera del féretro cedió con un gemido seco.

Un olor denso a vino antiguo se extendió por el cementerio.

Un solo grano de tierra se deslizó por la grieta, atravesó la piedra, la madera, y tocó carne y hueso.

Por sobre los lamentos humanos, un gruñido satisfecho cruzó el pueblo, más perturbador que el rugido de la tierra.

En una casa cercana, un perro gimió y se acurrucó contra sus dueños, temblando. Un escalofrío le recorrió el lomo.

Por un instante fugaz, un brillo rojizo cruzó sus ojos inocentes.