Olas de amor

Día 5(perspectiva de Mireya)

Lo inevitable

Mireya nunca había conocido a alguien como él.

Y eso era justamente lo que más miedo le daba.

Para ella, Nicolás había empezado siendo solo eso: un turista.

Uno más de los muchos que llegaban cada verano, se enamoraban de la isla, prometían volver… y desaparecían.

Pero Nicolás no se sentía como los demás.

No hablaba como los demás.

No miraba como los demás.

No se reía como los demás.

Y sin darse cuenta, había dejado de ser el turista para convertirse en él.

Esa mañana, Mireya despertó con el sonido del mar entrando por la ventana, como siempre. Pero por primera vez, ese sonido no la calmó. La inquietó.

Porque ya no pensaba solo en el presente.

Pensaba en el después.

En lo que vendría cuando él se fuera.

Se quedó mirando el techo, con una sonrisa pequeña y triste al mismo tiempo.

— Qué tonta —murmuró—. Justo tenía que gustarme el que no se queda.

El tiempo con Nicolás había sido una aventura constante. Risas. Caídas. Piñas coladas. Atardeceres. Silencios cómodos. Miradas que duraban más de lo normal.

Un recuerdo perfecto… condenado a ser solo eso: un recuerdo.

Y entonces su mente empezó a viajar demasiado lejos.

Se imaginó volviendo a verlo dentro de muchos años.

O no viéndolo nunca más.

O viéndolo con otra vida, otra historia, otra persona.

Incluso se le cruzó una idea absurda, casi de película:

¿Y si no éramos nosotros… sino nuestros hijos los que se reencontraban algún día?

¿Y si la historia se repetía de otra forma?

Sonrió sola.

La vida podía ser tan impredecible…

y al mismo tiempo tan cruel.

La probabilidad de volverlo a ver era mínima.

Y ella lo sabía.

Por eso había tomado una decisión silenciosa, sin decirle a nadie:

No iba a pensar en el final.

Iba a disfrutar cada segundo que quedaba.

Aunque después doliera.

Aunque la despedida fuera un tormento.

Porque eso era lo que más la asustaba:

el momento exacto en que él se marchara.

Siete días.

Y ya iban en el quinto.

Bajó a desayunar y, como era de esperarse, el interrogatorio empezó de inmediato.

— Buenos días, enamorada —dijo su abuela sin ningún tipo de sutileza.

— No estoy enamorada.

— Claro que sí —respondió su madre—. Hasta sonríes diferente.

— ¿Cuándo nos lo vas a presentar oficialmente? —preguntó su padre.

— Ya lo conocen.

— Conocer no es lo mismo que aceptar que será nuestro yerno —dijo la abuela.

Mireya casi se atraganta con el café.

— ¡Abuela!

— Es broma… —sonrió—. Más o menos.

— Se va a ir —dijo Mireya en voz baja, sin mirarlos—. Es un turista.

El silencio duró apenas un segundo.

— Aun así —dijo su madre—, nadie te ha hecho reír así en mucho tiempo.

Eso fue lo peor.

Porque era verdad.

Salió de casa con el pecho apretado y fue directo a la palapa. Como si ese lugar fuera ya su punto de encuentro con el mundo real.

Tommy estaba limpiando vasos. Luna acomodaba las mesas.

— Llegas tarde —dijo Tommy.

— Pensando demasiado —respondió ella.

— En él.

— No empieces.

Luna se le acercó.

— Mireya… se te nota.

— ¿El qué?

— Que estás jodidamente enamorada.

Mireya rodó los ojos.

— No estoy enamorada. Solo… me importa.

— Eso es peor —dijo Tommy—. El amor de verano siempre es el más peligroso.

— ¿Por qué?

— Porque no tiene futuro. Solo recuerdos.

No tuvo tiempo de responder, porque escuchó una voz conocida detrás de ella.

— Oigan… ¿alguien ha visto a una chica que se burla de mí y me lanza al mar?

Mireya se giró.

Nicolás estaba ahí, con el cabello revuelto por el viento, camiseta clara, sonrisa suave.

— Te busqué en la orilla —dijo—. Pensé que hoy me habías abandonado.

— Jamás abandonaría a mi entretenimiento favorito.

Se sentaron los cuatro. Bebieron. Rieron. Contaron historias.

Tommy habló de cuando conoció a Luna.

Luna habló de sus viajes.

Nicolás contó anécdotas de su ciudad.

Mireya habló de la isla.

El tiempo pasó sin que nadie lo notara.

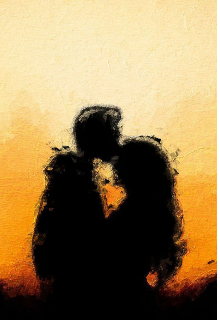

Por la noche, encendieron una fogata en la playa. Bombones. Música suave. Risas que se mezclaban con el sonido del fuego y las olas.

Nicolás y Mireya se sentaron un poco apartados.

— ¿Te das cuenta de que esto parece una película? —dijo él.

— Sí. Y eso es lo que más miedo me da.

— ¿Por qué?

— Porque las películas siempre terminan.

Nicolás la miró. No dijo nada. Pero entendió.

Cuando Mireya volvió a casa, el interrogatorio fue peor que en la mañana.

— ¿Cómo estuvo con tu novio? —preguntó la abuela.

— No es mi novio.

— Aún —corrigió su madre.

— ¿Te besó? —preguntó su padre.

— ¡Papá!

Mireya subió a su habitación, se sentó en la cama y miró por la ventana el mar oscuro.

Cinco días.

Solo cinco.

Y ya sabía que el recuerdo más bonito de su vida…

también iba a ser el que más le doliera olvidar.