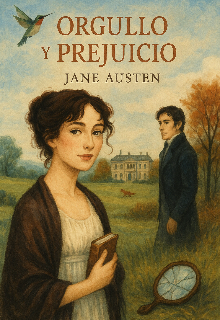

Orgullo y Prejuicio

CAPITULO VI

Las damas de Longbourn visitaron pronto a las de Netherfield, y la visita fué devuelta en debida forma. El grato porte de Juana aumentó la benevolencia hacia ella de la señora de Hurst y de la señorita de Bingley; y aunque ambas encontraban abominable a la madre, y en cuanto a las hermanas menores juzgaban que no valía la pena hablar con ellas, expresaron a las dos mayores su deseo de intimar. Juana recibió semejante atención con el mayor agrado; pero Isabel veía altivez en el trato de ellas con todo el mundo, con la sola excepción de su hermana, y no le podían gustar, aun teniendo valor para ella la atención que mostraban a Juana, atención debida probablemente a la influencia del hermano. Era evidente a todos que éste admiraba a Juana, y para Isabel era también patente que su hermana iba creciendo en la preferencia que desde el principio había comenzado a mostrar por él, estando en camino de enamorarse de veras; pero consideraba a la vez con placer que eso escaparía a las gentes en general por el hecho de unir Juana a la fuerza de sus sentimientos una moderación de temple y una constante jovialidad de carácter que la habían de librar de las sospechas de los importunos. Así se lo comunicó a su amiga la de Lucas.

—Acaso sea grato —replicó Carlota— poderse imponer al público en un caso así; mas a veces es desventaja llevar eso tan oculto. Si una mujer disimula su afecto con igual habilidad ante el objeto que lo provoca, puede perder la oportunidad de hacer decidirse a éste; y entonces será mezquino consuelo suponer al mundo en igual ignorancia. Hay tanto de gratitud o de vanidad en casi todas las afecciones, que no es cauto abandonarlas a sí mismas. Principiamos con la mayor libertad; una pequeña preferencia es lo más natural; pero hay pocas de nosotras que posean suficiente corazón para enamorarse de veras sin estímulo. En nueve casos de diez, la mujer muestra más bien mayor afecto del que siente. A Bingley le gusta sin duda tu hermana; pero puede no pasar de ahí si ella no le ayuda.

—Es que ella le ayuda cuanto su modo de ser le permite. Si yo soy capaz de notar sus miradas hacia él, tendrá él que ser un simple para no descubrirlas.

—Recuerda, Isabel, que él no conoce el natural de Juana como tú.

—Pero si una mujer está interesada por un hombre y no trata de ocultarlo, él lo habrá de descubrir.

—Acaso, si la ve suficientemente a menudo. Mas, aunque Bingley y Juana se vean bastante, no pasan juntos muchas horas, y viéndose sólo en reuniones muy numerosas es imposible que empleen todo el tiempo en hablar entre sí. Por eso Juana debería extremarse siempre que pudiera para llamarle la atención. Cuando esté segura de él, entonces será ocasión de enamorarse tanto como quiera.

—Tu plan es bueno —replicó Isabel— cuando sólo se pretende quedar bien casada; y si yo estuviera determinada a buscar un marido rico, o un marido por lo menos, estoy por decir que lo adoptaría. Pero no son ésos los sentimientos de Juana; no obra por cálculo. No puede estar segura todavía del grado de su propio interés por él ni de su conveniencia. Lo ha tratado sólo durante quince días. Ha hablado con él en Meryton; lo vió una mañana en su casa, y desde entonces han comido juntos cuatro veces. Eso no es bastante para hacerle conocer su carácter.

—No es la cosa como tú la imaginas. Si hubiera simplemente comido con él, sólo habría descubierto si tiene o no buen apetito; pero debes recordar que han pasado juntos cuatro veladas, y cuatro veladas suponen algo.

—Sí; esas cuatro veladas les habrán podido hacer conocer que ambos gustan más de una danza que de otra; pero su carácter dominante no creo que se haya revelado mucho.

—Bien, pues —contestó Carlota—. Deseo el mejor éxito a Juana con todo mi corazón; y si mañana se casara con él, pensaría que era más dichosa que si estuviera estudiando su carácter durante un año entero. La felicidad del matrimonio es cuestión de suerte. Que las cualidades de cada cual sean recíprocamente bien conocidas o resulten muy semejantes es cosa que en último término no la aumenta. Siguen dichas cualidades desarrollándose después con suficientes diferencias para poseer su tinte molesto; y mejor es conocer lo menos posible los defectos de la persona con quien se ha de pasar toda la vida.

—Me haces reír, Carlota; pero no tienes razón; tú sabes que no la tienes, y que nunca obrarías de ese modo.

Ocupada en observar las atenciones de Bingley hacia su hermana, Isabel estaba lejos de sospechar que ella misma había llegado a ser objeto de cierto interés a los ojos del amigo de aquél. Darcy, al principio, apenas le había concedido el ser bonita; la había visto en el baile, sin admirarla, y cuando se encontraron de nuevo la miró sólo con el fin de criticarla. Mas no bien se percató, y lo comunicó a sus amigos, de que poseía buenas facciones, comenzó a tenerla por inteligente como pocas por la hermosa expresión de sus ojos negros. A tales descubrimien tos siguieron otros análogos. Por más que con ojos de crítico percibía más de un defecto de perfecta simetría en su figura, se vió obligado a reconocer que ésta era esbelta y agradable; y a pesar de sus aseveraciones de que sus modales no eran los del mundo elegante, quedó prendado de su sencillo aire jugue tón. De todo eso era ella por completo desconocedora. A sus ojos, él era sólo el hombre que no se hacía simpático en ningún sitio y que no la había juzgado bastante bella para bailar con él.

Comenzó Darcy a desear conocerla mejor, y como preparación para conversar con ella se fijaba en su conversación con los demás. Ese proceder no escapó a Isabel. Estaban una vez en casa de sir Guillermo Lucas, donde había mucha concurrencia.