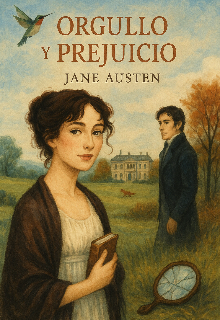

Orgullo y Prejuicio

CAPITULO VIII

A las cinco, las dos señoras de la casa se fueron a vestir, y a las cinco y media fué llamada Isabel para comer. A las corteses preguntas que le dirigieron, en las cuales tuvo la satisfacción de entrever la extrema solicitud de Bingley, no pudo responder favorablemente: Juana no estaba mejor de ningún modo. Al oír esto las hermanas, repitieron tres o cuatro veces lo mucho que las apenaba, cuán tremendo era tener un mal resfriado y cuán excesivamente las molestaba el verse enfermas, tras de lo cual ya no pensaron en eso; y así, su indiferencia para con Juana cuando no la tenían delante reavivó en Isabel su primitivo desagrado por ellas.

El hermano era en verdad el único a quien podía mirar con complacencia. Su interés por Juana era patente, y sus atenciones para con ella misma le eran muy gratas, pues le impedían considerarse como intrusa, como creíase tenida por los demás. Escasa fué la conversación que recibió fuera de la de Bingley. La hermana soltera de éste estaba dedicada a Darcy; la otra, poco menos, y en cuanto al señor Hurst, junto al cual estaba sentada Isabel, era hombre indolente, que sólo vivía para comer, beber y jugar a las cartas, y que cuando supo que ella prefería un plato sencillo a un ragout, ya no tuvo nada que decirle.

Al acabarse la comida volvió Isabel en derechura a donde Juana estaba, y la soltera de las Bingley comenzó a criticarla en cuanto salió de la estancia. De sus modales dijo que eran muy malos, mezcla de orgullo e impertinencia; no tenía conversación, ni estilo, ni gusto, ni hermosura. La señora de Hurst pensaba lo propio, y añadió:

—No tiene, en suma, nada recomendable, sino ser excelente danzarina. No olvidaré jamás su aparición esta mañana. Realmente parecía medio salvaje.

—Muy cierto que lo parecía, Luisa. Apenas pude contenerme. ¡Qué necedad, después de todo, el venir aquí! ¿A qué correr por el campo porque su hermana tuviese un resfriado? ¡Traía el cabello tan desordenado, tan revuelto!

—Sí; ¿y la enagua? Supongo que verías su enagua, con seis pulgadas de barro; y el vestido, que debía cubrirla, sin desempeñar su oficio.

—Usted se fijó, señor Darcy —dijo la señorita de Bingley—, y supongo que no desearía usted ver que su hermana daba un espectáculo por el estilo.

—Cierto que no.

—Andar tres millas, o cuatro, o cinco, o las que sean, pisando barro y sola, ¡completamente sola! ¿En qué estaría pensando? Me parece que eso revela una detestable especie de independencia y gran indiferencia por el decoro, propia de gente baja.

—Con ello mostraba afecto hacia su hermana, que es cosa muy hermosa —dijo Bingley.

—Temo, señor Darcy —observó la señorita de Bingley a media voz—, que esta aventura haya disminuído la admiración de usted por sus bellos ojos.

—De ningún modo —replicó él—; estaban abrillantados por el ejercicio.

Siguió a esta frase una corta pausa, y la señora de Hurst comenzó de nuevo:

—Siento gran interés por Juana, que es en realidad una muchacha dulce, y desearía de todo mi corazón que se colocase bien. Pero con semejante padre y semejante madre y parientes de tan baja esfera, temo que no sea fácil.

—Creo haber oído a usted que su tío es procurador en Meryton.

—Sí, y tiene otro que vive cerca de Cheapside.

—¡Magnífico!—exclamó su hermana, y ambas se rieron a rienda suelta.

—Aunque tengan suficientes tíos para llenar Cheapside—exclamó Bingley—, eso no las hará menos agradables.

—Pero les disminuirá las probabilidades de casarse con hombres de alguna consideración en el mundo—replicó Darcy.

A eso no contestó Bingley; pero sus hermanas asintieron de corazón y se regocijaron por algún tiempo a expensas de las vulgares relaciones de su querida amiga.

Sin embargo, abandonando el comedor, comparecieron con renovada ternura en el cuarto de la enferma, sentándose allí hasta que fueron llamadas para el café. Juana estaba muy indispuesta, e Isabel no quiso de ningún modo abandonarla hasta muy avanzada la velada, cuando tuvo el consuelo de verla dormida y cuando, más bien que grato, le pareció obligado el bajar. Al entrar en el salón halló a todos jugando a los naipes y la invitaron a unirse a ellos; mas, sospechando que jugarían fuerte, rehusó, y tomando por excusa a su hermana, dijo que se entretendría sola con un libro el poco tiempo que pudiera estar abajo. El señor Hurst la miró con asombro:

—¿Prefiere usted la lectura a los naipes?—díjole—; es bien singular.

—La señorita Isabel Bennet—dijo la de Bingley—desprecia las cartas. Es gran lectora, y no encuentra placer en otra cosa.

—No merezco ni esa alabanza ni aquella censura exclamó Isabel—; no soy gran lectora, y encuentro placer en otras muchas cosas.

—Estoy seguro de que lo halla usted en cuidar a su hermana—dijo Bingley—, y espero que ese placer se aumentará al verla por completo bien.

Isabel agradeció esto muy de veras, y se dirigió a una mesa donde había libros. Aquél al punto se ofreció para ir a buscar otros, cuantos diese de sí su biblioteca.

—Y aun desearía que mi colección fuera mayor, en beneficio de usted y crédito propio; pero soy un perezoso, y aunque no tengo muchos, tengo más de los que he leído.