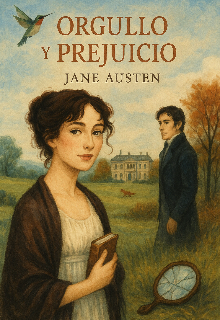

Orgullo y Prejuicio

CAPITULO XVIII

Hasta que Isabel penetró en el salón de Netherfield y buscó en vano a Wickham entre el grupo de casacas rojas que allí se veían reunidas jamás le había ocurrido dudar de que estaría presente. La se- guridad de hallarle no había sido contrariada por ninguno de aquellos recuerdos que pudieran, no sin razón, haberla alarmado. Se había vestido con más esmero que de ordinario y preparado en su interior para conquistar cuanto en él quedara por someter a su corazón, confiada en que no podría ganarse más en aquella velada. Pero al instante le asaltó la terrible sospecha de que, a gusto de Darey, hubiese sido él omitido en la invitación de Bingley a los oficiales; y aunque el caso no era ése, el hecho cierto de su ausencia le fué comunicado por el señor Denny, a quien ansiosa se dirigió Lydia, y el cual dijo que Wickham se había visto obligado a ir a la capital por negocios el día anterior, sin haber regresado, añadiendo con significativa sonrisa:

—No creo que sus negocios le habrían reclamado hoy precisamente si no hubiera deseado evitar aquí a cierto caballero.

Esa parte de sus palabras, aunque no oída por Lydia, fué pescada por Isabel, y cuando así se le aseguró que Darcy no era menos responsable de la ausencia de Wickham que si su primera sospecha hubiera resultado cierta, todos sus sentimientos de desagrado contra el primero se exacerbaron de tal modo que apenas pudo contestar con cortesía a las finas preguntas que él se acercó a dirigirle después directamente. Atención, indulgencia con Darcy eran injurias a Wichkam. Se decidió a suprimir toda clase de conversación con él, y le entró tal grado de mal humor que ni aun pudo vencerlo del todo al hablar con Bingley, cuya ciega parcialidad le irritaba.

Pero Isabel no estaba hecha para el mal humor, y aunque todas sus perspectivas sobre aquella velada quedaban destruídas, no podía aquél habitar largo tiempo en su espíritu; y así, tras de comunicar todas sus pesadumbres a Carlota Lucas, a quien no había visto en una semana, se halló en disposición de transigir con las singularidades de su primo y de hacérselo conocer a ella. Mas los dos primeros bailes le afligieron de nuevo; fueron bailes mortificantes. Collins, torpe y solemne, disculpándose en vez de fijarse y moviéndose erradamente a menudo, sin darse cuenta, proporcionó a ella cuanto disgusto y vergüenza puede proporcionar una pareja molesta en un par de números. El momento de verse libre de él la hizo feliz. Bailó el número inmediato con un oficial, teniendo el alivio de hablar de Wickham y de oír que era unánimemente estimado. Cuando terminó volvió donde estaba Carlota, y con ella conversaba, cuando de repente se le dirigió Darcy, sorprendiéndola tanto con pedirle un baile que, sin percatarse ella de lo que hacía, se lo concedió. El se marchó paseando en seguida, y ella quedó disgustada de su falta de presencia de ánimo. Carlota trató de consolarla.

—Estoy por decir que lo has de encontrar muy agradable.

—¡No lo quiera el Cielo! ¡Esa sería la mayor desgracia de todas! ¡Hallar agradable a un hombre a quien se ha determinado odiar! No me desees semejante mal.

Cuando se reanudó la danza y Darcy se le aproximó a reclamarla como pareja, Carlota no pudo evitar el recomendar a su amiga con un cuchicheo que no fuese simple ni permitiese que su recuerdo de Wickham le hiciera parecer desagradable a los ojos de un hombre que valía diez veces más que aquél. Isabel no contestó y ocupó su sitio, confundida, con la altura a que había llegado, de verse enfrente de Darcy y leyendo en las miradas de sus vecinos asombro igual al notar eso. Permanecieron algún tiempo sin hablar palabra, y correnzaba ella ya a imaginar que su silencio se iba a prolongar durante todo el rato, resuelta en principio a no romperlo, cuando de pronto, pensando que el mayor castigo para su pareja sería obligarle a hablar, hizo cierta menuda observación sobre el baile. El contestó y quedó otra vez callado. Tras una pausa de algunos minutos, se dirigió a él por segunda vez, diciendo:

—Ahora le toca a usted, señor Darcy. Yo he hablado sobre el baile y a usted le corresponde hacer alguna observación sobre las dimensiones de la sala o el número de las parejas.

El sonrió y le aseguró que diría lo que ella quisiese.

—Muy bien. Esa contestación es procedente. Acaso pudiera usted ir diciendo poco a poco que los bailes particulares son más agradables que los públicos; pero por ahora podemos seguir callados.

—Suele usted hablar cuando baila?

—Algunas veces. Es preciso hablar un poco. ¡Sabe usted!; parecería raro estar juntos en completo silencio durante media hora; pero, en beneficio de algunos, la conversación hay que llevarla de modo que se diga lo menos posible.

—¿Se refiere usted en eso a sus propios sentimientos o piensa usted que complace los míos?

—Las dos cosas —contestó Isabel con ingenio—; porque siempre he hallado gran semejanza en el modo de ser de nuestros ánimos. Ambos somos de igual temple insociable, taciturno, enemigo de hablar, a no ser que esperemos decir algo que admire a toda la reunión y que pase a la posteridad con todo el brillo de un proverbio.

—Estoy seguro de que no es ése el carácter de usted. En cuanto a lo que la descripción se pueda parecer al mío, no puedo decidirlo. Usted sin duda lo juzga fiel retrato.

—No debo yo juzgar mi propia obra.

El no contestó, y llevaban camino de permanecer de nuevo en silencio hasta que concluyese el baile, cuando él le preguntó si ella y sus hermanos iban a menudo a Meryton. Ella contestó afirmativamente, e incapaz de resistir a la tentación, añadió: