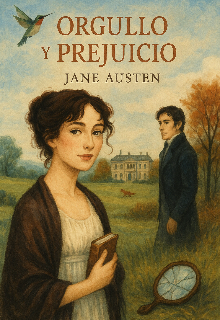

Orgullo y Prejuicio

CAPITULO XIX

Al día siguiente se desarrolló en Longbourn nueva escena: Collins se declaró formalmente. Habiendo resuelto hacerlo sin pérdida de tiempo, puesto que el permiso relativo a su ausencia se extendía sólo hasta el próximo sábado, y no abrigando al presente sentimientos de desconfianza, se puso a ello con toda la circunspección que él suponía había de contribuir en buena parte al feliz éxito de su empresa. Como hallara, pues, juntas a la señora de Bennet, a Isabel y a una de las hijas menores poco después del almuerzo, dirigióse a la primera en estos términos:

―¿Puedo confiar en que accedas, dado tu interés por tu bella hija Isabel, si solicito el honor de una entrevista privada con ella durante esta mañana?

Antes de que Isabel hubiera tenido tiempo para algo más que enrojecerse de sorpresa, la señora de Bennet contestó al punto:

―¡Oh, querido, cierto que sí! Estoy segura de que Isabel se tendrá por dichosa con ello; lo estoy de que nada puede objetar. Ven, Catalina, te necesito arriba.

Y cogiendo su labor consigo se apresuró a partir, mientras Isabel exclamaba:

―Querida mamá, no te vayas; te suplico que no lo hagas; Collins me lo permitirá. Nada tiene que decirme que no se pueda escuchar. Me voy yo también.

―No, no, boba. Deseo que sigas donde estás. Y cuando Isabel, con la vista apenada y revelando embarazo, iba de veras a marcharse, añadió aquélla:

―Isabel, insisto en que te quedes y escuches a Collins.

Isabel no pudo oponerse a ese mandato, y cuando un momento de reflexión le hizo conocer que sería más cuerdo que transcurriera ese rato lo más pronto y de una vez que fuera posible, se volvió a sentar, tratando de ocultar los sentimientos de pena y risa entre los cuales luchaba. La señora de Bennet y Catalina se ausentaron, y en cuanto eso aconteció Collins comenzó así:

―Cree, querida Isabel, que tu modestia, en vez de serte perjudicial, viene a sumarse con tus otras perfecciones. Habrías sido menos amable a mis ojos si no hubieras mostrado repugnancia; pero permíteme asegurarte que tengo permiso de tu respetable madre para esta entrevista. Apenas podrás dudar del objeto de mi discurso; mas tu natural delicadeza acaso te lleve a disimularlo; mis intenciones han quedado demasiado indicadas para dar lugar a error. Casi en cuanto entré en esta casa te acogí como la compañera de mi futura vida. Pero antes de tratar de mis sentimientos quizá sea mejor para mí apuntar las razones que tengo para casarme, y más aún para venir al condado de Herford deseoso de escoger una esposa, como en efecto lo he hecho.

El haber expuesto Collins su pretensión con semejante solemnidad casi hizo reír a Isabel, quien no pudo aprovechar la corta pausa que él le concedió para probar de detenerle, y así, él continuó:

―Mis razones para casarme son: primero, que tengo por obligación de todo clérigo en circunstancias favorables ―como son las mías― dar ejemplo de matrimonio en su parroquia; segundo, que estoy convencido de que eso contribuirá poderosamente a mi felicidad; y tercero ―lo que acaso debiera haber mencionado antes―, que el hacerlo es advertencia y recomendación particular de la nobilísima dama a quien tengo el honor de llamar patrona. Dos veces se ha dignado darme su opinión ―incluso sin ser preguntada― sobre ese punto; y el mismo sábado último por la noche, antes de abandonar Hunsford, durante nuestra partida de cuatrillo, y mientras la señora de Jenkinson arreglaba el taburete de pies de la señorita de Bourgh, me dijo: «Señor Collins, tiene usted que casarse. Un clérigo como usted debe estar casado. Elija usted bien, elija una verdadera señorita por lo que a mí toca; y por lo que a usted atañe, procure usted que sea persona activa, útil, no de educación elevada con exceso, sino apta para saber emplear bien escasos ingresos. Ese es mi consejo. Busque usted esa mujer lo más pronto que pueda, tráigala a Hunsford y la visitaré.» Permiteme de paso observar, mi bella prima, que no estimo como la menor de las ventajas que en mi mano está ofrecer el conocimiento y la bondad de lady Catalina de Bourgh. Verás que sus modales son más exquisitos de lo que yo acertara a describir, y creo que tu ingenio y tu viveza le serán gratos, especialmente al templarse con el silencio y respeto que su rango impone inevitablemente. Todo esto en cuanto a mis propósitos de matrimonio en general; resta por decir por qué me he dirigido en derechura a Longbourn en vez de permanecer en mi propia vecindad, donde es bien cierto que hay muchas jóvenes amabilísimas. Pues el hecho es que siendo como soy el heredero de este vínculo tras la muerte de tu honorable padre ―quien espero que viva luengos años―, no me quedaría yo mismo satisfecho sin elegir esposa entre sus hijas, para que la pérdida de éstas sea lo menos posible al sobrevenir el triste suceso, lo cual, como llevo dicho, ojalá no acontezca en mucho tiempo. Tal ha sido el motivo, bella prima, y me lisonjeo de que no me hará bajar en tu estimación. Y ahora no me resta sino asegurarte en el más fogoso lenguaje la violencia de mi afecto. En cuanto a fortuna, eso es cosa para mí en absoluto indiferente, y nada he de pedir sobre ello a tu padre que sepa que no puede cumplir; y así, las mil libras al cuatro por ciento, que no han de ser tuyas hasta la muerte de tu madre, es todo lo que habrás de aportar. Mas en cuanto a eso, callaré en absoluto, pudiendo tú abrigar la certeza de que ningún reproche interesado saldrá de mi boca una vez que estemos casados.

Al llegar aquí se imponía necesariamente interrumpirle.

―Vas demasiado aprisa ―exclamó ella―. Olvi- das que yo no he contestado. Permíteme hacerlo sin mayor pérdida de tiempo. Acepta mi agradecimiento por el cumplido que me haces. Agradezco mucho el honor que significa tu proposición, pero me es imposible dejar de rechazarla.