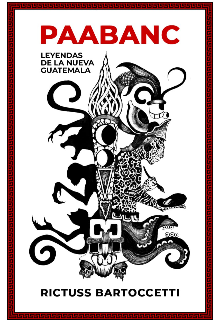

Paabanc, leyendas de la nueva Guatemala

La leyenda de doña Chus

Título: Bailando en tercera dimensión

Biografía del compositor

Nombre: Bernardo Gálvez

Lugar y fecha de nacimiento: fallece 6 de enero de 1967

Palín era un pueblito muy peculiar, estaba rodeado de montañas, razón por la cual los peinados eran poco estables debido a los fuertes vientos que se arremolinaban en el cuenco donde se asentaba el lugar. El clima era fresco y las calles empedradas e inclinadas, no eran impedimento para andar descalzos, lo cual ocasionaba que las nigüas y las masamorras hicieran de las suyas.

Al atravesar el pueblo, de camino al río, se encontraba la estación del tren; era un largo cobertizo con postes metálicos y unas taquillas construidas con piedra y cemento, algo novedoso, ya que por lo regular las paredes se hacían de adobe.

La estación del tren bullía de gente en el día. Era uno de los puntos principales de comercio, aparte del mercado ubicado bajo las gruesas ramas de una vieja ceiba. Pero por la noche lucía muy diferente. Era un lugar frívolo y solitario. Ahí se daban cita los desposeídos, parias y borrachines. Juntaban sus harapos y chinches tratando de darse calor entre sí.

Uno de tantos era Juan Yol, un alcohólico de profesión. Todos los días se le podía ver tocando a la puerta de los vecinos preguntando si tenían basura para ir a tirar a la orilla del río o al barranco. La gente le daba los costales rebosantes y de pago cinco o diez centavos. De vez en cuando algún buen samaritano le regalaba un par de zapatos, un pantalón o si le iba bien, un plato de comida caliente. Sólo eso necesitaba para malvivir. El pago que recibía lo juntaba con el de sus compañeros y compraban aguardiente.

Una noche, Juan estaba durmiendo acurrucado en una esquina cuando un viento frío lo despertó. Abrió los ojos, desorientado. Las luces amarillentas de la estación le mostraron un bulto blanco a unos cinco metros de donde él estaba. Como pudo, se incorporó hasta quedar sentado en el suelo con la espalda apoyada en la pared. Vio la imagen acercarse lentamente. Se frotó los ojos para distinguir mejor. Era una menuda viejecita de cabello totalmente blanco. Una ancha canasta se balanceaba sobre el yagual en su cabeza; en la mano llevaba un banquito de madera.

—Buenas noches —saludó ella.

Juan no salía de su asombro. Ese lugar era peligroso por las noches, pero supuso que estaba amaneciendo así que no era raro ver llegar a los vendedores.

—¿Qué, te comieron la lengua los ratones, Juan?

—¿Usted cómo sabe mi nombre?

—Porque te conozco, por qué más. Vos sos el hijo de doña Bertha, la costurera, que en paz descanse —dijo la viejecita, santiguándose en el acto.

—Sí, ella era mi mamá.

—Ya viste, pues. Yo conozco a todos los del pueblo.

—¿Y quién es usted?

—Doña Chus. Yo vendo aquí. Mirá —le dijo poniendo el canasto sobre el banco.

Un sabroso olor a chiles rellenos le alborotó las lombrices al pobre Juan.

—Tenés hambre, ¿verdad?

—Sí, mucha. Ya no sé cuándo fue la última vez que comí.

—Porque querés. Bien podrías dejar de chupar y comportarte, no andarías en estas penas.

—Pero ¿cómo le hago, pues, doña Chus?

—Así nada más, como empezaste.

—Es que no es tan fácil.

Doña Chus preparó dos tortillas con un chile relleno al medio y lo bañó de salsa de tomate. El olor abría el apetito de cualquiera.

—Si lo sabré yo que no es fácil. Mi hijo tenía tu edad cuando murió. Yo siempre le decía que dejara el vicio y nunca me hizo caso, hasta que se fue, pues.

—Usted también ya me está mandando al hoyo.

—Pues todavía no, pero si seguís así vas para allá de seguro. Comportate, Juan. Si me prometés que vas a dejar de tomar, yo te ayudo. Pero si seguís en las mismas ya no puedo hacer nada por vos.

El hombre respiró hondo. Mientras despachaba la comida.

—Bueno, se lo prometo —dijo al fin resignado, sólo por compromiso con quien le estaba dando de comer.

Doña Chus sonrió.

—Yo voy a venir todas las noches y te voy a traer de comer, ¿oíste? Pero tenés que portarte bien, mijo; levantate, salí de todo esto, si no te vas a morir.

El hombre asintió con la boca llena. Y antes de poder agradecerle a doña Chus, esta ya no estaba. Volteó a ver a todos lados, pero no encontró más que a sus compañeros de desgracia durmiendo profundamente.

Tal y como lo había prometido la anciana, desde ese día lo visitaba todas las noches y le daba chiles rellenos con tortilla, huevos cocidos con salsa de tomate, pacayas envueltas en clara de huevo y café. Así transcurrieron siete días y el mencionado Juan seguía en las mismas. Ni siquiera había considerado dejar de beber. Todas las noches, cuando doña Chus llegaba, lo encontraba, si no borracho, con una buena resaca.

Al octavo día la ancianita no apareció y Juan lo notó. Cómo no, si el estómago le rugía reclamando lo suyo. Pero la noche del noveno día la vio desde lejos. Creyó distinguirla entre las sombras que rodeaban la estación cuando se acercaba. El vestido ya no era blanco, sino negro; se confundía con las sombras del lugar. Algo había cambiado, podía notarlo. Aparte del obscuro atuendo rematado en un velo del color de la noche, las facciones de doña Chus se habían endurecido. Ya no había misericordia ni comprensión en sus ojos; hasta parecía más joven. Para colmo de males tampoco traía su canasto con los deliciosos manjares.

—¡Doña Chus! ¿Y eso que no había venido?

Ella lo traspasó con la mirada y habló sin tomar en cuenta su pregunta.

—Tuviste nueve días, hasta hoy, para poder cambiar y no lo hiciste.

—Pero…

—¡Callate! —Sus ojos relampaguearon y por un instante parecieron de fuego. Se retiró el velo negro que le cubría el cabello. Definitivamente algo había cambiado.

—Doña Chus, yo…

El pobre Juan quedó mudo al ver cómo se transfiguraba la viejita. La siguió con la mirada cuando el cuerpo se alargó hasta que la cabeza llegó al techo de la estación. El rostro se derritió y se fueron descubriendo sus verdaderas facciones. Se iba descarnando poco a poco y al momento de quedar los huesos tan blancos como la luna, sacó una larga hoz quién sabe de dónde y, dejando escapar una grotesca carcajada, la movió hacia la derecha. Juan trató de cubrirse. Gritó cuando sintió el golpe de la hoz, pero curiosamente su cabeza no rodó por el suelo. Cayó de rodillas agarrándose el pecho. La fuerte resaca acumulada de varios días y el susto le causaron el paro.