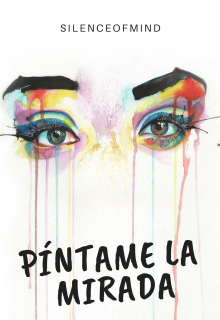

Píntame la mirada

Capítulo 7

Isabela se removió entre las sabanas, incómoda a más no poder. Era la tercera vez que se despertaba por la noche. No sabía qué hora era, ni cuánto tiempo había dormido desde la última vez que se despertó. Agarro su celular de la mesa de noche. —Hora— le preguntó en voz baja. El aparato no tardo en contestarle, cinco de la mañana. Bufó.

Se quedó en cama, sabía que a su madre no le gustaba que se levantara tan temprano. A pesar de que para ella no hubiera diferencia alguna si era de día o no. Intento dormir de nuevo, sin éxito. No podía parar de pensar en lo que había pasado. ¿Cómo pudo ser tan estúpida?

¿Por qué iba a querer un hombre como Adrián Saavedra perder el tiempo en conocer a alguien como ella? No sabía que la había impulsado a invitarlo a su casa, él nada más se había ofrecido a llevarla porque Carmen se lo pidió. De otra forma, jamás se habría acercado a ella.

Lo más probable era que había aceptado entrar por pura educación, si, era un hombre destacado por sus modales. Recordó la primera vez que lo conoció, hace dos años en aquella conferencia. La pasión con la que hablo sobre lo que el arte representaba en la vida de las personas la había cautivado por completo. Por eso, cuando se dirigió a ella la primera vez, se abstuvo de hablar demasiado. La segunda, se decepciono levemente al darse cuenta que él no se había fijado en ella hasta ese momento.

Pero era obvio ¿Quién demonios se iba a fijar en una simple ciega? , un nudo se formó en su garganta, recordando el accidente que le había arrancado la vista. Desde entonces, solo estaba ahí molestando a todos a su alrededor, su madre ahora tenía el triple de trabajo al tener que cuidar de ella y de Ana, su hermanita menor. Su hermano Manuel olvidaba vivir su adolescencia por estar al pendiente de su bienestar y su padre se fue en cuanto pudo. Todo era su culpa.

El único consuelo existente para ella era la música. Desde pequeña había sido su pasión, las melodías que podía crear el ser humano eran infinitas, era lo único que la mantenía con vida, aunque sintiera que ya no valiera nada.

—Isabela, es hora de levantarse cariño —escucho la puerta, seguida de la voz de su mamá, paso las manos por su rostro, tratando de limpiar el rastro de lágrimas. Sintió la cama hundirse a su lado —. ¿Estas llorando de nuevo? ¿Tuviste una pesadilla?

Asintió, no queriendo preocupar a su madre, que acaricio su cabello tratando de calmarla.

—Está bien, cariño, no va a pasarte nada, tu hermano y yo cuidamos de ti. — ¿Cómo explicarle que eso era lo que la ponía mal? Quería gritar, golpearse a sí misma por ser tan inútil. —. Ve a bañarte, cariño, preparare tu ropa para que puedas irte a trabajar— obedeció, levantándose con lentitud.

Isabela ya se había acostumbrado a un mundo de limitaciones, tanteó el camino que había trazado en su cabeza. Mesa de noche, cortina, baño. Se adentró, quitando su ropa sin cerrar la puerta, sabía que sus hermanos tenían prohibido entrar a la habitación antes de que ella saliera y poco le importaba que su madre la viera desnuda.

Sin pensarlo, toco su cuerpo. Era muy suave y liso, pocas cicatrices habían quedado del accidente. Su cabello era largo, antes lo tenía así por estética. Le gustaba como le quedaba, pero ahora, era pura y simple costumbre. No recordaba nada de su apariencia… o más bien, no quería hacerlo.

Camino hacia la ducha, abriéndola y dejando que el agua caliente cayera deliciosamente por su piel. Desde que había quedado ciega, las sensaciones eran mucho más intensas. Termino su baño, volviendo a tantear para encontrar el cajón de las toallas. El doctor decía que con el tiempo, iba a terminar acostumbrándose a su condición, pero ya habían pasado tres años y ella aún era incapaz de encontrar las cosas sin luchar.

Tocó la ropa que había puesto su madre encima de la cama. Ropa interior y un vestido de mangas largas con bolsillos. Le habían comprado mucha ropa nueva desde el acontecimiento, así que no tenía idea de cómo era.

Salió de la habitación, olisqueando de inmediato el desayuno. Huevos y salchichas. Se dirigió a la cocina, tanteando el camino hasta la mesa del comedor. En la actualidad, existían miles de electrodomésticos hechos para ciegos, pero considerando las limitaciones económicas de su familia, apenas podía permitirse la computadora y el celular, por lo que ayudar a su madre a hacer el desayuno era muy difícil.

Al sentarse, sintió una pequeña manita tomar la suya, sonrió — ¿Cómo estas, Anita? — pregunto, con voz cariñosa a su hermanita menor.

—La doctora dijo que voy a poder caminar y jugar de nuevo otra vez si sigo yendo a terapia — respondió la niña, parecía que aun masticaba algo.

— ¡Eso es muy bueno! — escucho un pequeño «ujum » de la pequeña.

— ¿Tú cuando vas a volver a ver?— un pequeño vacío se plantó en su estómago.

—Aun no lo sé. — contesto con voz baja. ¿Cómo le explicaba a una niña de siete años que no podía ver de nuevo? Ella no dijo más nada, aunque supuso que asintió olvidándose de que ella no puede verla. Después de todo, siempre ocurría.

Escucho como ponían un plato en frente suyo y el olor golpeo su rostro. Su estómago gruño con fuerza, de verdad que tenía mucha hambre.

—Si sigues comiendo de esa manera te vas a ahogar— escucho la voz burlona de su hermano. Frunció el ceño, negando y tomando una cucharada grande de huevo revuelto

—Ningún niñito va a decirme que hacer— contesto, con la boca llena. Escucho una leve risa de su madre por alguna parte.

—No soy un niñito— contesto tosco. Ella sonrió.

—Niñitooooooo— repitió, risueña. Escucho un bufido de Manuel

— ¿Acaso no tienes que ir a trabajar?— Isabela asintió y le dio un último trago a su jugo.

—Por supuesto, porque las adultas como yo trabajamos, no como los niñitos, que van a la escuela.

Escucho el chillido de la silla contra la madera del suelo seguido de unas duras pisadas y un portazo. Manuel era un chiquillo de diecisiete años malhumorado a niveles inexplicables, tanto, que cualquier nimiedad bastaba para encender su ira.