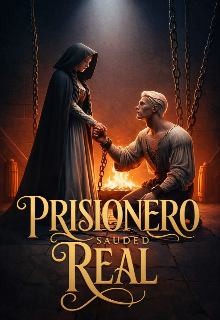

Prisionero real.

Epílogo

POV. Caelan.

El cuervo no graznó. Cayó.

Con las alas abiertas, un nudo en el cuello y el mensaje amarrado con hilo carmesí. Uno de mis centinelas se acercó, pero yo lo detuve. Lo tomé con mis propias manos.

Lo sentí en los huesos, en la forma en que el mundo pareció inclinarse hacia el vacío.

Selene.

Rompí el sello con manos que ya no sentían, embotadas por la emoción.

Ya fuera positiva o negativa la propuesta del compromiso, hoy me llevaría a mi Khav'el.

Leí la carta con el comandante mirándome en silencio, siendo espectador de cómo un hombre se rompe. Quedó a la espera de una orden. Cualquier orden. Pero no hubo grito. No hubo furia. Solo un crujido, leve, casi imperceptible: el sonido exacto de algo rompiéndose dentro de mí.

No respiré. El mundo no se detuvo. El viento siguió moviendo las hojas como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí algo... se rompió con un eco sordo.

—¿Comenzamos el plan de ofensiva, Alteza? —preguntó uno de mis generales.

No respondí. Solo me di la vuelta, con la nota en el puño cerrado, y dije:

—Ya no habrá plan.

Mi ejército se puso en marcha sin canto de guerra. Sin estandartes. No hacía falta. No era una campaña. Era una sentencia.

El pueblo fue el primero en caer. Algunos suplicaron. Otros corrieron. Muchos no entendieron por qué.

No era por ellos.

Pero el dolor no distingue inocentes.

Y el fuego, menos.

Cuando llegamos a las puertas del palacio, la luna no alcanzaba a iluminar escondite. El aire olía a miedo, a flores marchitas, y la plaza ardía.

Y en el centro, ennegrecida, vacía... estaba la horca.

Las sogas colgaban como serpientes muertas. En el suelo, cenizas esparcidas. Quise creer que no eran suyas.

Derribé los portones sin una palabra. Sangre. Gritos. Ningún soldado podía detenerme. Ni uno solo. Ellos peleaban por obediencia.

Yo, por ella.

No pregunté nombres. No escuché súplicas.

Porque Selene sí escuchó las súplicas.

Selene sí creyó en el perdón.

Y la colgaron por ello.

A cada paso, el cielo se ennegrecía más. Como si la luna se negara a mirar lo que íbamos a hacer. Los guardias no duraron ni un suspiro. Mi espada era la justicia que el rey negó. Cada pasillo era un juicio. Cada sala, una tumba.

Sibylla estaba en el vestíbulo. Sola. Sin corona. Vestida de negro, sin espada. Solo su cabello blanco ondeando como una bandera que acrecentaba mi sed de teñirlo de rojo. Pero sus ojos... estaban hinchados de tanto llorar.

—Lo intenté —dijo, sin levantar la mirada—. Juré que lo intenté.

La miré.

—¿Fue verdad?

Ella asintió.

—Colgó su vestido antes de ir. Me dijo que no quería mancharlo. Que aún creía que tú volverías.

Algo en mi pecho se quebró de nuevo. Pero no sangré.

—Vete al Este —dije, sin alzar la voz—. Y no mires atrás.

—¿No vas a matarme?

Pasé un mechón detrás de su oreja.

—Tú me liberaste... ahora serás la prueba de la clemencia que nos negaron.

Sibylla se cubrió la boca con la mano. Corrió. Como si el castillo estuviera a punto de colapsar.

Tal vez ya lo estaba.

Encontré al rey en sus aposentos. Solo, bebiendo vino y mirando un retrato cubierto con una tela negra. No con soldados. No con armadura.

—Mi esposa ya no está acá —dijo sin mirarme—. Y nunca sabrá la barbarie que ocasiona el hombre del cual mi hija tuvo piedad.

Mi espada se hundió en su pierna, haciéndolo caer.

—¿Dónde está ella?

—Ya te dije, mi reina...

Mi espada le cortó la mano. Cayó al suelo con un alarido seco.

—¿Dónde está Selene? —Mi espada se apoyó contra su cuello.

—¡También era mi hija! —gritó, cubriéndose el muñón sangrante—. Pero ella me traicionó. ¡Por ti!

—¡La mataste! Mataste a tu propia hija ¡Mataste a mi Khav'el!

—Tengo otra hija. ¡Una más hermosa!

Mi espada giró y esta vez emparejó su brazo izquierdo. Cayó de rodillas.

—¡La envié al Este! ¡Recibimos tu cuervo! ¡Aceptamos la alianza!

Mi mano temblaba. No de rabia. De algo peor.

Corté su otra mano. Cayó de espaldas, jadeando. Como un muñeco roto.

—Recibimos tu cuervo —dijo entre escupitajos de sangre—. Tendrás tu alianza. ¡Paz!

—La paz fue asesinada con una soga.

Lo miré por última vez. No como un rey. No como un asesino.

Como un hombre que eligió el trono sobre su propia sangre.

Y luego...

Oscuridad.

Ni toda la sangre derramada saciará mi dolor.

Esa noche, el reino ardió.

La plaza donde murió Selene fue la primera. Las llamas no respondieron a agua ni hechizo. Era fuego que lloraba. Fuego que no buscaba conquista, sino duelo.

Las torres cayeron. Las ventanas explotaron. El salón del trono crujió como un corazón rompiéndose.

Cuando el sol asomó, no quedaba nada. Solo cenizas. Silencio.

La ceniza caía como nieve negra. No había viento. No había voces. Solo el eco de una risa que nunca volvería, de una voz dulce que hablaba con inocencia... incluso al morir.

Saqué el anillo.

El que debía traerme de vuelta.

—Por la paz que siempre deseaste, Khav'el... Por la promesa que no alcancé a cumplir...

Y lo deposité sobre la piedra ennegrecida. Justo donde habían atado sus manos. El fuego se alzó una vez más.

Mientras el anillo se hundía en la ceniza, me puse de pie. El reino detrás de mí ya no existía.

Solo quedaba su ausencia.

#11471 en Novela romántica

#5465 en Fantasía

princesa realeza romance principe, amor fantasia misterio romance

Editado: 13.04.2025