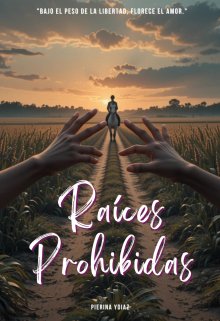

Raíces Prohibidas

Capítulo 8: La justicia de los amos

La luz del amanecer se filtraba por las cortinas de la lujosa habitación, iluminando el rostro pálido de Edward. Sus ojos se abrieron lentamente, sintiendo su cuerpo pesado y su garganta reseca. Tardó unos segundos en recordar lo que había pasado.

El río.

El agua ahogándolo.

La voz de alguien llamándolo desde lejos.

Esa voz…

Se incorporó de golpe.

—¡Isabela!

Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Su respiración se aceleró mientras trataba de salir de la cama. Su padre, Richard Lancaster, y su madre, Margaret, lo miraban con severidad desde la puerta.

—¿Qué estás diciendo, hijo? —preguntó su madre, cruzándose de brazos.

—La esclava… la que me salvó. ¿Dónde está?

La expresión de su padre se endureció.

—Esa maldita mestiza intentó matarte.

Edward frunció el ceño.

—No… no es cierto.

—¡Te encontramos tirado en la orilla con ella encima de ti! —interrumpió Margaret con voz afilada—. ¿Cómo puedes dudarlo?

—¡Porque yo lo recuerdo! ¡Yo me estaba ahogando y ella me salvó!

Hubo un silencio tenso. Su padre lo miró como si estuviera diciendo una locura.

—No sabes lo que dices, Edward. Esa esclava te odia… todos los esclavos nos odian.

—No lo entienden… ella pudo dejarme morir, pero no lo hizo.

Margaret dejó escapar un suspiro forzado y miró a su esposo.

—Tendrás que explicárselo tú.

Richard se acercó a su hijo y puso una mano pesada sobre su hombro.

—Esa mestiza ha estado dos días atada al sol como castigo por su crimen.

Edward sintió un escalofrío recorrerle la espalda.

—¿Qué… qué dijiste?

—Si intentó matarte, debía pagar por ello. Es la justicia de nuestra familia.

—Pero… ella no hizo nada malo.

—Ya basta, Edward —gruñó su padre—. Esto te servirá para que entiendas que los esclavos solo están para servirnos. Ahora, descansa.

Pero Edward ya no escuchaba.

Su corazón latía con fuerza.

Su mente solo podía pensar en una cosa: Isabela estaba siendo castigada injustamente.

Y él no podía permitirlo.

Sin pensarlo más, salió corriendo de la habitación.

—¡Edward! —gritó su madre, pero él no se detuvo.

Corrió a través de la mansión, bajó las escaleras de mármol y cruzó el patio de tierra seca. Su respiración era pesada, su pulso frenético.

Hasta que la vio.

Isabela.

Amarrada a un poste de madera en el centro del terreno, con los brazos extendidos y la cabeza caída hacia un lado.

Su piel morena estaba enrojecida y agrietada por el sol. Su vestido estaba rasgado y manchado de sangre seca. Su cabello negro colgaba desordenado sobre su rostro, pero incluso así, Edward pudo ver su palidez extrema y los labios rotos por la deshidratación.

No muy lejos, cuatro esclavos la miraban con los ojos llenos de lágrimas.

Mamá Lula y sus hijos.

La anciana tenía el rostro contraído en una mezcla de impotencia y dolor. Sus manos estaban entrelazadas como si estuviera rezando. Sus dos hijos varones estaban de pie junto a ella, tensos, con los puños cerrados. Pero la menor, una niña de unos ocho años, sollozaba en silencio, abrazada a su madre.

Edward sintió una punzada de culpa en el pecho.

Se giró hacia los guardias que vigilaban.

—¡Desátenla ahora!

Los hombres se miraron entre sí, confundidos.

—Señorito Edward… su padre ordenó—

—¡No me importa lo que ordenó mi padre! ¡Desátenla de inmediato!

Los guardias vacilaron.

—¿Qué esperan? ¡Hagan lo que digo!

Los hombres apretaron los dientes, pero finalmente obedecieron.

Uno de ellos sacó un cuchillo y cortó las cuerdas que mantenían a Isabela sujeta. Su cuerpo, sin fuerzas, cayó de inmediato.

—¡No! —gritó Mamá Lula mientras corría para atraparla.

La anciana la sostuvo con todo el cuidado del mundo y la acunó en sus brazos.

—Mi niña… mi pobre niña…

Edward observó la escena en silencio.

No podía quedarse más tiempo.

Sus padres ya estaban molestos con él, y si lo veían allí, las cosas solo empeorarían.

Dio un paso atrás y se giró para irse.

Pero antes de marcharse, miró una última vez a Isabela.

Su rostro seguía desmayado, su cuerpo inerte en los brazos de Mamá Lula.

Y por primera vez en su vida, Edward sintió algo que jamás había sentido antes:

Vergüenza.

Vergüenza de haber nacido en la familia equivocada.

#6038 en Otros

#580 en No ficción

#1571 en Relatos cortos

romance accion aventura drama, romance a escondidas, esclavitud y abusos

Editado: 12.04.2025