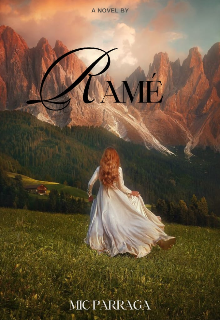

Ramé

IX

«Kalon»

ISABELLA

Estaba de pie frente al espejo, sujetando un pendiente pequeño, dorado, entre los dedos. Llevaba minutos así. No porque dudara en ponérmelo, sino porque mi mente había empezado a divagar, una vez más, hacia cualquier rincón menos el presente. El silencio de mi habitación se sentía más pesado esa noche, como si cada sombra estuviera pendiente de mis movimientos.

Finalmente, me coloqué el pendiente y solté un suspiro largo.

Mi cabello caía suelto sobre los hombros. No había querido atarlo, quería sentirme algo más... libre. Aunque no sabía exactamente qué significaba eso. El conjunto blanco que llevaba —blusa de mangas acampanadas y pantalones amplios, ambos con esa textura suave, irregular— me hacía sentir extrañamente neutra. Ni demasiado formal ni demasiado informal. Como si hubiera elegido cuidadosamente no destacar ni esconderme.

Tal vez, eso era justo lo que necesitaba.

Tomé mi abrigo negro del respaldo de la silla, lo colgué del brazo, y me dirigí a la puerta. Tenía pensado salir sin más. Una noche sencilla, una galería, arte, y luego de vuelta a casa. Sin emociones, sin sobresaltos.

Pero al abrir la puerta, la realidad me recordó que no siempre era yo quien decidía.

Allí estaba.

Elliot

Sujeta un ramo de flores exageradamente grande, tan lleno de rosas que apenas se le veían los dedos. Estaba de pie, nervioso, expectante, como si hubiera estado esperando toda la tarde a que esa puerta se abriera.

Lo miré por un segundo, sin saber si cerrar de nuevo o simplemente fingir que no lo veía. Pero ya era tarde.

―Isabella... ―su voz sonaba distinta, más baja―. Por favor.

No dije nada.

Entonces, antes de que pudiera hacer o decir algo más, dejó caer el ramo a un lado y se arrodilló frente a mí. Me tomó de las piernas, con suavidad, como si temiera romperme. Sus manos temblaban ligeramente.

―Perdóname, Isa. No sé qué me pasó. No soy ese hombre. No soy así.

No supe cómo reaccionar. El primer impulso fue apartarme, decirle que se levantara. Pero mis pies se quedaron clavados al suelo. No por debilidad, sino por una punzada sorda de algo antiguo. El recuerdo de él antes de todo esto. De cuando éramos simplemente Elliot e Isabella, compartiendo juntos.

Pero ese recuerdo ya no era suficiente.

―Levántate ―dije, con voz neutra.

Él negó con la cabeza.

―Solo si me perdonas.

Suspiré. Miré hacia la calle, por un momento deseé que algún vecino hiciera ruido, algo que rompiera esa burbuja.

―Elliot... no es así de fácil. No puedo decir que todo está bien. No está bien.

Él alzó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Solo parecía al borde de algo que ni él comprendía del todo.

―Dame tiempo ―dije finalmente―. Necesito pensar bien las cosas.

Permaneció unos segundos en silencio antes de levantarse con lentitud. Se agachó, recogió las flores y me las entregó. Dudé, pero las acepté. No por él, sino porque rechazarlo me parecía, en ese momento, una escena innecesaria.

―Gracias ―murmuré, con una cortesía tensa.

Él dio un paso hacia mí. Pude ver el momento exacto en que su cuerpo buscó el mío, en que sus labios se inclinaron hacia los míos como si fuera lo más natural del mundo. Pero ya no lo era. Giré el rostro suavemente. No lo empujé. No lo hice sentir ridículo. Solo lo esquivé.

Él se detuvo, congelado.

―No, Elliot ―dije sin mirarlo―. No es el momento.

Él retrocedió un paso.

―¿Pero me vas a perdonar?

―No lo sé ―respondí con honestidad―. Si algún día lo hago... nada será como antes.

No necesitaba decir más. El tono de mi voz lo dejó claro.

Le dije buenas noches con un leve movimiento de cabeza. No esperé su respuesta. Pasé por su lado, el ramo de flores aún en una mano, y el bolso colgado al hombro. Bajé los pequeños escalones de mi casa, con paso firme, a pesar de la mezcla en el pecho. A pesar de que una parte de mí aún dolía.

Lo escuché detrás de mí, antes de llegar a mi auto:

―¿Puedo llevarte? ¿A dónde vayas?

Me giré con calma.

―Voy en mi auto.

No le di oportunidad de insistir. Abrí la puerta, me senté, acomodé las flores en el asiento del copiloto, junto al bolso, y cerré con suavidad.

Encendí el motor. Miré hacia el espejo retrovisor. Él seguía allí, parado junto a la vereda de mi casa. Por un segundo, me pregunté si estaba viendo al hombre que había amado o al que me había herido. La verdad es que, ahora mismo, era ambos. Y eso complicaba todo.

Puse la marcha mi auto.

No sabía si iba hacia una exposición de arte o hacia algo más. Solo sabía que, al menos por esta noche, la historia con Elliot quedaba suspendida. Y que Alexander estaría esperándome en una galería llena de cuadros y gente que no conocía.

Era extraño cómo dos mundos podían chocar sin tocarse.

Pero allí iba yo, justo en medio de ellos.

En menos de 10 minutos había llegado. Aparqué frente a la galería con cierto recelo. Las luces del lugar se reflejaban contra el parabrisas, suaves y cálidas, creando la ilusión de que algo hermoso me esperaba dentro. Aun así, me tomé un minuto más antes de apagar el motor.

El ramo de flores seguía a mi lado, en el asiento del copiloto. Lo miré. No tenía sentido. Lo dejé allí, tomé solo mi bolso con la tarjeta de invitación que Alexander me había días atrás, y me arreglé un poco el cabello en el espejo retrovisor.

Salí del auto, sentí el frío acariciar mi rostro de inmediato. Me coloqué el abrigo negro y cerré la puerta con suavidad. Ya había algunas personas entrando, parejas bien vestidas, hombres en trajes oscuros, mujeres con vestidos que seguramente costaban más que mi salario. Caminé con pasos decididos, sin saber bien si quería entrar o no, pero sintiendo que ya no podía echarme atrás.