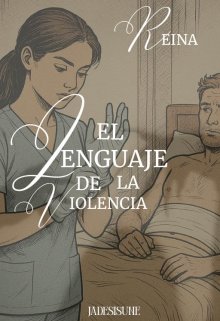

Reina. El lenguaje de la violencia

La antonimia de lo trivial

—¡Tía, ya llegué! ¡Bendición!

—Dios te bendiga, mami, pasa —dijo mi tía, con una sonrisa que parecía encender la penumbra del pasillo. Sus ojos, cansados pero vivos, brillaban como luciérnagas en la tarde.

—¿Hoy mi tío ha caminado?

—Un poco, hasta la sala, para ver televisión. Fue buena idea haber sacado ese aparato, así se levanta.

—Pero tiene que caminar más, para que la sutura cicatrice bien. ¿Está orinando con normalidad?

Ante su asentimiento, terminé de lavarme las manos y el antebrazo. El agua tibia corría como un río manso sobre mi piel, llevándose el polvo de la calle y el peso de la preocupación. Me sequé con un pañuelo limpio que olía a jabón de coco, ese aroma que siempre me recuerda a casa.

Entré a saludar a mi tío, a pocos días de hacer sido operado de la próstata. La habitación estaba en penumbra.

—¿Ha caminado hoy? —le pregunté.

—Sí, pero qué va, eso me duele mucho. ¿Reina, a qué hora me toca la pastilla? —fue su evasión al tema.

—Te la tomaste hace dos horas —respondió ella, con cansancio.

—No le dé más, tía. De seguro son gases. Como no camina lo suficiente ni está en movimiento, es la molestia que debe tener. Ahorita lo vamos a poner a caminar.

Me puse los guantes estériles, que crujieron como hojas secas entre mis dedos. Una nube de polvo me incitó a estornudar, pero acostumbrada, la supe reprimir. Me dediqué a limpiar la herida que empezaba a cicatrizar, una línea rosada y motitas negras, que parecía dibujada con tinta de dolor y esperanza. Cubrí con gasas, como quien cubre una flor recién brotada para protegerla del viento.

Con la ayuda de mi propio tío, le coloqué la faja y lo ayudé a vestir. Su cuerpo temblaba levemente, como si cada movimiento fuera una conversación entre músculos y memoria.

—Vamos —le dije, ayudándolo a levantar.

Caminamos hasta la sala. El aire olía a sopa recién hecha y a madera vieja, como si el tiempo se hubiese detenido para observarnos. Apenas llegar, se fue a sentar, no sin antes eructar varias veces. Con suavidad, se daba golpeteos en el abdomen e iba liberando los gases intercostales, como si su cuerpo se deshiciera de pequeñas tormentas.

—Tenía razón, mija, se me está aliviando el dolor.

—Claro, tío, por eso tiene que caminar más. ¿No ha probado a visitar a sus vecinos de al lado? O comprarse algo en la bodeguita de al frente. Claro, cuando mi primo esté, para que se asegure de que no se caiga.

—No te preocupes, para eso está tu tía, ella me puede agarrar —rio él.

—Tío, ya ustedes están mayores. Y recuerde que mi tía está delicada del corazón, no se debe estar forzando.

—Ya está el almuerzo, quédate a comer —pronunció mi tía con su gran sonrisa, esa que parecía envolvernos como un mantel cálido.

—¡Ay, tía, qué pena! No se hubiese molestado. Déjeme la ayudo a traer los platos.

—Deja que tu tía se encargue de eso, no te vayas a quemar.

—No se preocupe, espere un rato mientras la apoyo.

—Mija, coma, se le va a enfriar la comida.

—No se preocupe, tía, coma usted. Tiene que alimentarse bien —le dije, apenada de verla tan atareada, como si el peso de la casa se le hubiese posado en los hombros desde hace años.

Luego de un rato, todos servidos en la mesa, mi tía y yo comenzamos a comer. El aroma de la sopa se elevaba como una plegaria tibia, y el sonido de las cucharas contra los platos marcaba el ritmo de una tarde tranquila. Mi tío ya llevaba media sopa comida, con el rostro más relajado, como si cada sorbo le devolviera un poco de sí mismo.

De pronto, nuestra comida se interrumpió por el sonido seco del vaso de cristal golpeado. Un tintineo agudo, como un campanazo en medio del silencio. Era mi tío, quien lo golpeaba con una cucharilla para llamar la atención. Sentí una punzada de horror al imaginar que se le rompiese en la mano y el cristal se hiciera astillas contra su piel.

—Reina, tráeme agua, se me acabó —dijo él, sin ceremonias ni un: “por favor”.

—Ya voy.

Mi tía se levantó de su asiento con el plato apenas probado y caminó con pasos cortos, como si cada uno fuera una renuncia. Tomó el vaso vacío, la jarra cercana, y le sirvió un vaso de agua, y otro con jugo de mora. El líquido oscuro se deslizaba como tinta espesa, y él, complacido, hizo una mueca antes de beberlo. Luego, sin decir palabra, le acercó el vaso para que se lo llenara otra vez.

—Déjele las jarras cerca, tía, y siéntese a comer. Se le enfriará la comida.

—No te preocupes, mija, ahorita voy.

—Vea y aprenda, sobrina. Cuando se case, tiene que atender a su marido —exclamó él, riendo con una voz que parecía no haber escuchado el cansancio de su esposa.

—¡Uy no, tío! Para eso prefiero no casarme.

—Es mejor a quedarse toda la vida sola —replicó él.

—Bueno, una mascota me daría menos trabajo. Si una pareja no va a apoyarme y compartir responsabilidades, ¿entonces para qué? Total, para eso me quemé las pestañas estudiando y trabajando. Por falta de plata no me voy a morir.