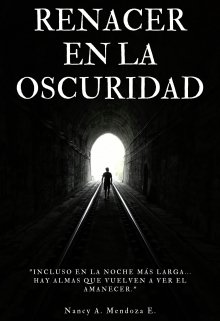

Renacer en la Oscuridad

Capítulo 48: Donde florecen los redimidos

Habían pasado diez años desde aquel día en el patio de la prisión.

La vida fuera de los muros de concreto y hierro había seguido su curso.

Maider y Edward habían visto crecer a sus hijos entre juegos, escuela y amor.

Su hogar era un refugio cálido, lleno de risas, peleas tontas y abrazos interminables.

El pequeño pueblo donde vivían había cambiado también.

Ya no era aquel sitio donde la sombra de los Blair y los crímenes pesaban como una losa.

Ahora, era un lugar lleno de esperanza, donde las cicatrices del pasado habían sanado, dejando solo marcas suaves que contaban historias de redención.

Aquel día, Maider se encontraba en el jardín, regando las flores, cuando el viejo buzón de madera rechinó.

Dentro había un sobre sencillo, sin sellos oficiales.

Ella lo abrió con el corazón acelerado.

"Notificación de Libertad Condicional Aprobada".

David Blair.

Toni Blair.

Josh Blair.

Maider dejó caer la regadera al suelo.

El agua se desbordó entre las piedras, pero ella apenas lo notó.

Se tapó la boca con la mano, sus ojos llenándose de lágrimas.

—¡Edward! ¡Edward, ven rápido! —gritó, la voz entrecortada.

Su esposo llegó corriendo, alarmado.

Pero cuando vio el papel en las manos temblorosas de Maider, entendió.

Y sonrió.

—Lo lograron —susurró—. Después de todo, lo lograron.

Semanas después, en un parque apartado, Maider y Edward esperaban sentados en una banca de madera.

Sus hijos, ahora adolescentes, jugaban un partido de fútbol improvisado en el campo cercano.

Y entonces los vieron.

David fue el primero en aparecer, su porte erguido, su rostro más sereno que nunca.

Llevaba ropa sencilla, pero limpia y bien cuidada.

Tras él venía Josh, más alto, más fuerte, pero con la misma sonrisa tímida que recordaban.

Sus ojos brillaban con una luz nueva: una mezcla de libertad y humildad.

Y, finalmente, Toni.

El más cambiado.

Había perdido parte de esa arrogancia dura que solía envolverlo como un escudo.

Caminaba con pasos firmes, pero no desafiantes.

Sus ojos grises, antes afilados como cuchillas, ahora parecían lagunas profundas donde habitaba la memoria... y la esperanza.

Se acercaron lentamente.

Cuando estuvieron a unos metros, Maider no pudo contenerse.

Corrió hacia ellos.

Los tres la recibieron entre brazos temblorosos.

Fue un abrazo largo.

Un abrazo donde lloraron todos.

Lágrimas de culpa, de alivio, de amor no dicho.

Lágrimas de esos años que nunca recuperarían, pero que ahora, podían honrar.

Se sentaron en la hierba, bajo el cielo abierto, mientras Edward se unía con sonrisas discretas.

Hablaron durante horas.

David contó cómo planeaba abrir una pequeña carpintería.

Josh quería estudiar enfermería, "para salvar en lugar de destruir".

Y Toni... Toni quería trabajar ayudando a jóvenes en riesgo, aquellos que, como él, alguna vez habían caído demasiado pronto.

Maider escuchó todo con lágrimas constantes, pero de esas que sanan.

—¿Y ustedes? —preguntó Josh.

—Nosotros... vivimos un día a la vez —respondió Edward, abrazando a Maider—. Y agradeciendo siempre.

Maider bajó la mirada, jugueteando con un anillo en su dedo.

—¿Saben? —dijo en voz baja—. Stephen... estaría feliz de verlos aquí.

Él también buscaba salir. No tuvo la misma oportunidad que ustedes.

Toni bajó la cabeza.

—No la vamos a desperdiciar —prometió en un susurro que fue más fuerte que cualquier grito.

Antes de irse, Maider sacó algo de su bolso.

Tres sobres.

—Esto es para ustedes —dijo.

Dentro de cada uno había una carta.

La misma que había escrito diez años atrás, pero ahora renovada:

hablaba de la fe, de la sanación, del perdón y del amor incondicional de Dios.

—Nunca dejamos de orar por ustedes —dijo Edward.

Toni, David y Josh no dijeron nada.

No podían.

Las emociones eran demasiado grandes para caber en palabras.

Pero se abrazaron de nuevo.

Más fuerte.

Más sincero.

Más eterno.

Al atardecer, cuando el cielo se tiñó de tonos naranjas y morados, Maider se alejó un poco, observando a los tres hermanos reír con sus hijos en el campo.

Y entonces comprendió:

Las heridas no habían desaparecido.

Las pérdidas tampoco.

Pero en medio de todo ese dolor, el amor y el perdón habían hecho florecer algo mucho más grande.

Algo que ninguna condena, ningún crimen, ninguna sombra, podría destruir jamás.

La redención era real.

Y estaba allí, riendo bajo el sol, viva y hermosa.

Para siempre.