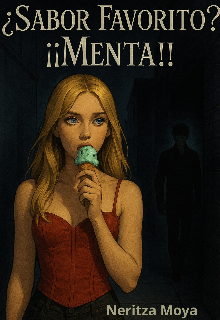

¿sabor Favorito? ¡¡menta!!

Capitulo 38: La semana de calma. Parte 2

Después de aquella noche, los días se deslizaron como hojas al viento, casi sin darme cuenta.

Cada mañana, Carmen llegaba temprano, como siempre, pero ya no había tanto por hacer. La casa estaba inusualmente ordenada: las camas hechas, la ropa limpia, los platos apenas se ensuciaban… Con Evan y David enviando comida a diario, cocinar se volvió innecesario. Así que Carmen se limitaba a preparar café, repasar un par de superficies y quedarse un rato conversando con nosotras, como si supiera que, más que ayuda, lo que necesitábamos era compañía.

Cuando la tarde caía, Carmen se despedía con esa ternura discreta que tenía, y entonces la casa quedaba en silencio… justo cuando el teléfono empezaba a sonar, invariablemente, con las mismas voces familiares.

—¿Cómo están? ¿Cómo sigue Mary? —preguntaba Evan, siempre con ese tono atento que me hacía sonreír sin querer.

—Mejor… —respondía yo, lanzándole una mirada de reojo a Mary, que solía estar recostada en el sofá, leyendo o simplemente mirando por la ventana—. Manda saludos.

—¿Necesitan algo? ¿Comida?

—Tú y tus sobornos gastronómicos… —le soltaba en broma, y enseguida escuchaba su risa al otro lado, antes de prometerme que enviaría algo por la tarde.

David también llamaba. Siempre lograba sacarnos una sonrisa, sobre todo a Mary, con sus mensajes absurdos, anécdotas ridículas o esas imitaciones que hacía, tan malas que daban la vuelta y se volvían buenísimas. Y entonces, aunque fuera solo por un segundo, la risa se filtraba en estos días tan raros y pesados.

Las bolsas con comida se acumulaban en la encimera: sopas, ensaladas, pasta perfectamente empacada… Yo ordenaba todo con una especie de esmero casi obsesivo, como si poner cada cosa en su lugar me diera la ilusión de controlar algo.

Y al fondo… siempre quedaba ese bote de helado de menta. Intacto. Frío y solitario.

Cada vez que abría el congelador, lo veía ahí, inamovible, como un recordatorio silencioso de algo que todavía no estaba lista para enfrentar.

Una noche, mientras guardaba las sobras de la cena que Evan había mandado, me quedé mirando fijamente la puerta abierta del congelador, casi hipnotizada.

—¿Estás bien? —escuché que preguntaba Mary desde la mesa, con esa voz suya tan suave, como temiendo romper algo.

Parpadeé, saliendo de ese trance, y cerré la puerta de golpe, forzando una sonrisa que ni siquiera yo me creí.

—Sí… solo… estoy cansada.

Ella me miró en silencio. Lo sentí, sin necesidad de verla. Como si pudiera leerme el alma. Pero no insistió. Supo, como yo, que a veces el silencio es más compasivo que las preguntas.

Las noches, pese a todo, eran lo mejor de esos días. Nos tumbábamos juntas en el sofá, compartiendo una manta, viendo películas viejas que nunca terminábamos de entender, pero que nos ayudaban a mantener la mente ocupada, lejos de los pensamientos que pesaban demasiado.

Cuando Carmen se iba por la tarde, Evan y David llegaban casi siempre puntuales. Se quedaban hasta tarde, ayudaban a recoger, a calentar la comida que traían o simplemente se sentaban con nosotras en ese silencio cómodo, ese que no necesita palabras para ser compañía.

Una de esas noches, después de una película particularmente aburrida, subí con Evan a mi habitación. Nos tumbamos en la cama, en penumbra, escuchando la lluvia golpear suave contra los cristales.

Apoyé la cabeza en su hombro, cerrando los ojos, y en un susurro que me salió sin pensar, le dije:

—Me siento segura contigo…

Él me rodeó con un brazo y me atrajo más a él. No respondió con palabras. No hizo falta. Solo me sostuvo, fuerte y cálido, como si ese gesto bastara para decirlo todo.

Pero no todo era perfecto. Algunas madrugadas, cuando me escapaba de la protección de sus brazos y bajaba a la cocina, con solo su camisa cubriéndome, encontraba la puerta trasera entreabierta… dejando que la brisa fría se colara en la casa.

Juraba que la había cerrado antes de dormir.

Una noche, incluso, escuché un golpe sordo en el jardín.

Agarré la linterna, con el corazón latiéndome en la garganta, y me asomé, iluminando cada rincón húmedo y oscuro… pero no había nadie.

—Probablemente un mapache… —murmuré para mí misma, más para convencerme que porque lo creyera.

Mary también empezó a tener pesadillas. Lo supe porque cada noche podía escuchar sus gritos ahogados desde el cuarto de al lado.

—No quiero contarlas —me dijo una vez, cuando notó que la miraba con preocupación—. No vale la pena.

Y no insistí. Sabía que hablaría cuando estuviera lista.

El último día de aquella semana fue diferente, aunque no supimos exactamente por qué. Improvisé una mesa en el jardín, bajo un cielo plomizo, con manteles sencillos y vajilla desparejada. Evan y David enviaron pizza, como si intuyeran que ese día no debía complicarse con cocinas ni hornos ni nada de eso.

Nos sentamos a comer entre risas, intercambiando anécdotas absurdas: la peor cita que tuve en la vida, el primer beso de Mary en un campamento al que no quería ir… y que terminó siendo una de sus memorias más raras.

Cuando la tarde fue cayendo y el frío empezó a trepar por nuestros tobillos, recogimos los platos y nos metimos en casa.

Mary se tumbó en el sofá, hablando por teléfono con David, mientras yo recogía las últimas tazas.

Esa noche los chicos no podrían venir. Por primera vez en una semana, íbamos a dormir solas.

La casa se sintió enorme.

Me desperté en medio de la noche, con sed, y bajé a la cocina, descalza, arrastrando los pies sobre la madera fría. La penumbra azulada lo envolvía todo.

Abrí el congelador y me quedé ahí, parada, mirando el bote de helado de menta durante largos segundos.

Lo rocé con la punta de los dedos… y luego lo cerré, despacio, como si cerrara una tumba.

Apagué las luces, respiré hondo… y me fui a dormir.