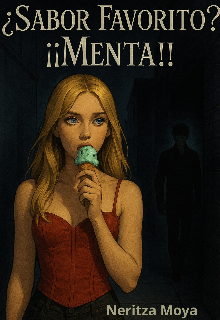

¿sabor Favorito? ¡¡menta!!

Capitulo 61: Duda casi resuelta.

Tenía que salir de dudas ya, porque si no iba a morir de ansiedad. Pero ¿Cómo hacerlo sin que Evans o uno de sus gorilas lo notaran? Esos hombres parecían salidos de una película, enormes, imponentes... a su lado yo era apenas una hormiguita perdida.

El frío del aeropuerto se colaba por mi abrigo, haciéndome tiritar. Pensé que tomaríamos un vuelo comercial, pero no. Solo haríamos el check-in allí; Evans dijo que nos trasladarían en un jet privado.

Según él, "era mejor hacerlo así para que sepan que salimos del país".

¿Quiénes tienen que saberlo?, pensé.

Pero no pregunté. Seguía molesta.

Evans se estaba comportando como un auténtico capullo: no decía nada, no explicaba nada... solo daba órdenes.

Y si realmente estaba en peligro, ¿por qué me lo ocultaba? ¿Por qué ahora no solo estábamos con esos dos gorilas, sino que uno de ellos no se separaba de mí ni un segundo? Literalmente lo tenía pegado hasta cuando iba al baño.

Desde que salimos del hotel, Evans no soltó el teléfono.

Lo peor fue cuando lo escuché sin querer decir:

—Ella no puede saber...

Mi corazón se encogió. ¿Saber qué?

Entonces algo llamó mi atención: una farmacia.

Santo cielo, ¡sí! Era mi oportunidad.

—Disculpa, quiero un jugo —le dije a uno de los gorilas.

El tipo me miró sin emoción y asintió. Apenas se movió, lo detuve.

—Quiero ir yo. —Le sonreí con fingida inocencia.

Me miró unos segundos, luego aceptó. Caminamos despacio hasta la farmacia. Entré, tomé un jugo de naranja y lo abrí con las manos temblorosas. Pero mi cabeza solo pensaba en una cosa: cómo tomar esas pruebas sin que King Kong se diera cuenta.

—¿Ocurre algo, señorita? —preguntó con esa voz grave.

Sí, ocurre que quiero confirmar si mi vida acaba de cambiar para siempre y tu trabajo me lo impide, pensé.

—No, solo me duele un poco la cabeza. ¿Podrías ir a buscar a Evans?

Me miró raro, claro... pedirle que molestara a su jefe por un dolor de cabeza era ridículo.

—Voy a pedirle a la farmacéutica que me tome la tensión, estaré bien. Puedes ir a buscar a Evans —insistí, sonriendo.

No parecía convencido, así que señalé una silla.

—Estaré allí sentada, no me moveré.

Por fin salió. En cuanto la puerta se cerró, mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza: corrí al estante, tomé tres cajas y las escondí en mi bolso, pero antes de ir al asiento, saqué un billete de 50 dólares y se lo di discretamente a la cajera. Sentía el corazón golpearme en el pecho mientras fingía calma.

Dos minutos después, Evans entró apurado.

—Allison, ¿estás bien?

—Sí... solo un pequeño malestar. Creo que no puedo caminar sin apoyo —dije débilmente.

Él acarició mi cara, me dio un beso en la frente y me levantó en brazos con una ternura que solo aumentó mi confusión.

—Cuando aterricemos, llamen al médico —ordenó sin mirarme.

—Sí, señor —respondió King Kong, siguiendo detrás.

Me quedé en silencio, aferrada al cuello de Evans, mientras mi mente no paraba de repetir la misma pregunta:

¿enserio estoy a salvo?