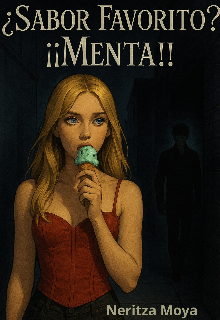

¿sabor Favorito? ¡¡menta!!

Capitulo 67: El sabor de la noche.

Decir que estoy viviendo un hermoso cuento de hadas sería la peor mentira del mundo.

Hace un mes tuve una discusión horrible con Evans. Todo por el médico. No quise que me sacara sangre y él se volvió loco. Dijo que estaba actuando como una niña malcriada; yo le grité que no era suya, que no tenía derecho a decidir por mí.

Él solo me miró con esa calma que da más miedo que los gritos y murmuró:

—Te equivocas, Allison. Sí lo eres.

Desde ese día, nada volvió a ser igual.

Evans duerme en la misma cama, pero siento que hay kilómetros entre nosotros. Apenas hablamos. Él se levanta antes del amanecer, hace llamadas, da órdenes, y regresa de noche oliendo a humo, metal y pólvora.

Yo finjo dormir. Finjo no notar cuando se sienta en el borde de la cama y se queda mirándome en silencio, como si intentara descifrar qué estoy escondiendo.

Pero lo peor es que cada día me cuesta más disimular.

Los mareos se vuelven insoportables, los vómitos inevitables. A veces me encierro en el baño y dejo el agua correr solo para que no escuche.

Me duele el cuerpo, la cabeza, el alma... y no sé si es por el embarazo o por todo lo que está pasando.

He aprendido a fingir. A sonreír cuando Flor me lleva el desayuno y a decir que "solo comí algo pesado anoche". Pero casi nada me pasa.

La comida me da asco.

Todo... menos él.

Porque verlo sin camisa sigue siendo mi peor condena. Mi cuerpo lo recuerda con una fidelidad cruel. Lo deseo con rabia, con miedo, con un fuego que no sé apagar. Odio que, incluso sabiendo que me está ocultando algo, mi piel aún arda cuando lo tengo cerca.

Y mientras tanto, mi cuerpo cambia.

Lo noto en las noches, cuando el silencio me envuelve y el aire se vuelve más denso.

Me toco el vientre, apenas redondeado, y el miedo me aprieta la garganta.

Un ser pequeño, silencioso... creciendo dentro de mí.

Un pedazo de Evans.

Un pedazo de mí.

Y un secreto que podría destruirnos a ambos.

Pero no es lo único que me quita el sueño.

La mujer que me llamó... sigue ahí.

No sabemos quién es, pero sí lo que quiere: mi cabeza.

Evans no me lo dijo, lo descubrí sola. Porque fui estúpida. Porque salí de la maldita mansión creyendo que podía respirar, y casi termino muerta cuando un coche comenzó a disparar apenas pisé el pueblo.

Si no fuera por Kin Kog, estaría muerta.

Desde entonces, Evans reforzó la seguridad, duplicó los hombres y no me deja dar un paso sin escolta.

Y por si el universo no tuviera suficiente con verme al borde del colapso, hoy hay una fiesta.

Una celebración absurda mientras todo se derrumba.

No quería ir. No tengo ánimo, ni fuerzas, ni ganas de fingir que todo está bien cuando lo único que quiero es desaparecer.

—Se ve hermosa, señorita —me dijo Flor mientras ajustaba el vestido.

—Flor, te he dicho que me digas Allison.

—Lo siento... Allison.

Sonreí débilmente, aunque por dentro sentía que me desmoronaba.

Cuando bajé las escaleras, Evans ya me esperaba.

Su mirada recorrió mi cuerpo de arriba abajo, lenta, intensa, y por un segundo creí que lo había notado. Que sabía.

Tragué saliva. Fingí sonreír.

Él me ofreció su brazo.

—Te ves preciosa.

Cuando su mano rozó mi cintura, mi corazón casi se detiene.

No por amor.

Por miedo.

Porque si alguna vez descubre la verdad... este cuento, que nunca fue de hadas, se convertirá en mi peor pesadilla.

La fiesta era un despliegue de lujo: candelabros, copas de cristal, hombres de traje impecable, mujeres con vestidos que brillaban bajo las luces.

Evans me presentó a varios de sus socios; traté de mantener la calma, de fingir control, pero el aire se sentía pesado, ajeno.

Mientras el anfitrión —un hombre corpulento de unos cincuenta años— comenzaba su discurso, un olor acre me atravesó. El estómago se revolvió brutalmente.

—Evans... —susurré, con voz entrecortada—, voy al baño...

Antes de que pudiera detenerme, ya estaba corriendo. Esquivando invitados, meseros, luces. Llegué al baño, cerré la puerta y me apoyé en el lavabo, temblando. Vomité hasta que no quedó nada dentro de mí.

Me lavé la cara, evitando mirarme al espejo. No quería ver esa versión de mí que ya no reconocía. Entonces lo escuché.

Un ruido.

Un estruendo seco, violento.

Y antes de que mi mente lo procesara, la puerta se abrió de una patada.

Un hombre enorme apareció en el umbral, oscuro, imponente. Antes de reaccionar, sus manos me atraparon y me levantaron con una fuerza brutal. Grité, pero mi voz se perdió en medio de otro disparo. El aire se llenó de humo y de miedo.

Los tiros comenzaron. Voces, pasos, órdenes gritadas, cristales rotos. Todo era ruido.

El hombre me sujetaba como si fuera un objeto, su brazo una mordaza de hierro. Mi cuerpo se retorcía, pataleaba, mi garganta ardía, pero él no aflojaba.

Y entonces, de pronto, algo cambió.

El cuerpo del hombre se estremeció, su agarre se rompió. Caí junto a él, torpe, el golpe me robó el aire. Me quedé en el suelo, temblando.

—¡Allison! —gritó Evans, su voz atravesando el caos como un trueno.

Y lo vi.

Venía hacia mí con el rostro desencajado, los ojos encendidos de furia y miedo. Me levantó del suelo y me apretó contra su pecho. Sentí su corazón golpear el mío, su respiración agitada, el calor de su piel.

El hombre, tendido en el suelo, trató de hablar. La sangre le manaba del pecho, y sus labios dibujaron una última frase:

—Es preciosa... lástima que su belleza no es eterna.

Evans no esperó. Su mirada cambió; dejó de ser humana.

Apuntó. Disparó.

El eco del tiro partió el silencio, y todo terminó.

El mundo siguió rugiendo alrededor: disparos, gritos, cuerpos corriendo, cristales cayendo. Evans me arrastró hasta un pilar de mármol, cubriéndome con su cuerpo mientras el ruido se apagaba poco a poco.