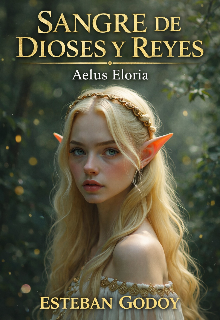

Sangre de Dioses y Reyes

Prólogo.

Capital de Arduin,

Monte Dundaval.

La luz del sol y la luna sobre salían sobre los montes, desde este a oeste.

La capital de Vaelorn, Arduin, la orgullosa joya de los elfos, se alzaba como un sueño de mármol y cristal, incrustada en un valle eterno entre los 33 montes que la circundaban; la cadena de los Dioses la llamaban. Cada colina, era un homenaje a la perfección celestial, una obra esculpida por manos divinas, todo en comunión. Desde la distancia, la ciudad parecía flotar sobre un manto de niebla plateada que el sol de la mañana transformaba en un mar de resplandor líquido. Las torres de obsidiana negra y mármol blanco, entraban salpicadas en vitrales translúcidos que atrapaban cada rayo de luz, y se elevaban hacia los cielos como lanzas ofrecidas a los astros. En la cúspide de cada uno de los 33 montes que rodeaban la capital de Vaelorn, Arduin, se encontraban los templos consagrados a los Doce, los dioses cuya presencia regía la vida de los elfos. Aquellos templos eran estructuras colosales, suspendidas entre lo mundano y lo eterno. Cada uno estaba alineado con una precisión milenaria, en perfecta correspondencia con los movimientos de las estrellas y la danza eterna del sol y la luna. Para los elfos, Elfae y altos elfae, aquellos dos astros no eran simplemente faros celestiales; eran los ojos de los dioses, vigilantes incansables que otorgaban equilibrio y destino.

Al este, donde el alba bañaba primero los montes, se alzaba el templo de Ishera, la diosa del conocimiento y el destino, generatriz del sol y la luna. Su santuario, estaba orientado hacia la estrella del alba, capturando el primer aliento de luz cada mañana. Su cúpula de cristal facetado reflejaba los colores del amanecer, inundando los valles con una iridiscencia divina que llenaba de esperanza incluso los corazones más endurecidos. Junto a ella, en el monte contiguo, se encontraba el templo de Urishadar, el guardián de la justicia, portador de la flama Áurea, cuyos rayos del atardecer encendían el mármol blanco de su templo con un fuego dorado que parecía palpitar con vida propia. Pero era en el monte Isharni Eruah, colindante al Dundaval, donde se albergaba una de las sedes principales de los templos de Ishera, una muy importante, pues era la sede de las Isharnati'Isharni'Ushvaeri; esta última, cumplía un propósito; allí, habitaban las Isharnati, las sacerdotisas Tejedoras del destino de Ishera, guardianas del destino y previsoras de la visión suprema. Sin embargo, era en el Monte Dundaval, donde las elegidas de la sede del Monte Isharni Eruah eran llamadas para caminar el sendero de la sabiduría divina.

El monte Dundaval, en si, parecía vivo, con terrazas labradas por la naturaleza y embellecidas por generaciones de elfos y elfae dedicados. Jardines de flores luminescentes serpenteaban por las laderas, iluminando los caminos bajo la tenue luz de la luna.

El corazón del monte era, en si, el Claustro de Ishera, que se coronaba sobre las otras sedes principales, una construcción imponente hecha de ónice, amatista y Mármol. Las paredes internas estaban cubiertas de frescos vivientes, imágenes que cambiaban con las fases lunares y relataban la historia eterna de los elfos. En el centro del claustro, una sala de mármol blanco que transitaba al negro en ocasiones, sostenía el Espejo de los Vientos, una superficie de agua inmóvil donde las Isharnati buscaban la guía de Ishera en los momentos más cruciales.

Y entre las sacerdotisas elegidas, destacaba una, cuyo nombre resonaba con la promesa de los vientos del cambio: Eloria. Era joven aún, pero su porte irradiaba una calma que contradecía su edad. Tenía sus 333 años de edad, un número significativo para las sacerdotisas de Ishera. Sus ojos, eran de un color verde esmeralda, bañadas por la luz del sol, y estos contenían un conocimiento que ni siquiera las más altas Elfae de la orden Ishariati podían comprender del todo. Su cabello era rizado y dorado, una marca de los tocados por Ishera, y caía en cascadas sobre sus hombros, reflejando la luz como si estuviera tejido de hilos de luna. Había sido escogida desde niña por las Isharni, las sabias videntes de la orden. Había sido llevada al monte Dundaval a sus 33 años, cuando apenas tenía cierto conocimiento de las cosas importantes de la vida y desde entonces había caminado los senderos del destino con la devoción de quienes saben que su vida no les pertenece, sino que está destinada a algo mucho más grande. Las Isharni la llamaban, "La Elegida", un título que llevaba con humildad, aunque en lo más profundo de su ser, sentía el peso de las incontables generaciones que la habían precedido.

Esa mañana, mientras los primeros rayos del sol bañaban las cúpulas del claustro, Eloria estaba de pie en el Mirador de las Estrellas, un balcón natural que ofrecía una vista incomparable de la capital y de los montes que la rodeaban. Allí, en el silencio de la madrugada, podía sentir el pulso del Reyno, como si la tierra misma le susurrara sus secretos. Pero en el aire flotaba algo más, algo que las sacerdotisas más sabias habían percibido en sus visiones: un cambio inminente, un destino que pronto se desataría, y en el centro de todo, estaba ella. Inhaló profundamente, dejando que el aire fresco del alba llenara sus pulmones. Aquel día la habían mandado a llamar y a otras que compartían su don, y entre todas, ella había sido elegida. Aún no conocía el propósito de su elección ni la magnitud de la misión que le esperaba, pero una cosa era cierta: el camino que la aguardaba la llevaría más allá de los montes y la capital de Arduin.

Justo hacía unos días, la Madre Superiora de todas las Sedes de Los Templos de Ishera, la Gran Antherys, había dado su voto final. Las elegidas del sol y la luna eran trece, pero solo una sería escogida: Eloria. Había sido elegida por su capacidad de versatilidad en la interpretación de los sueños quineticos y sobre todo, en poder ver de forma más sincronica los sueños con doble interpretación, esto es, a los sueños que pregonaban el futuro, pero mediante imágenes simbolicas, que según se decía, era una forma de interpretar el destino de una nación o un sector en especifico que pudiera caer en desgracia o bendición. Ahora, mientras se despedía de sus demás hermanas, quienes con lágrimas contenidas abandonaban el monte Dundaval, podía sentir el peso de responsabilidades que no había pedido, pero que no podía rechazar. Las Isharni, siempre envueltas en misteriosos susurros, hablaban de ella en términos que le helaban la sangre:

#6828 en Fantasía

#1392 en Magia

fantasia accion aventura y romance, fantasía romance acción aventura

Editado: 04.03.2026