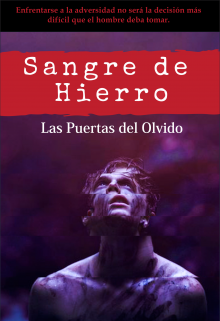

Sangre de Hierro - Las puertas del olvido

Semillas

El aire fresco entra por las ventanas de la casa y recorre cada rincón del hogar como si el sol y las sombras jugaran a las escondidas y el viento tuviera que encontrarlos. El rechinar de las bisagras de una habitación es el único sonido que recorre la morada, pero nadie está para escucharlo.

La entrada está abierta y la brisa que recorre la cabaña aleja la hojarasca de la entrada. El sol se filtra entre las nubes que pasan delante de él y opacan la figura de una joven que contempla en sus manos las rojas y carnosas bayas tejo. Una a una deja caer las semillas más pequeñas al suelo y sostiene la más prometedora de todas entre sus dedos.

La pequeña baya, tan roja y venenosa como irreal, se parte en dos y comienza a brotar en la palma de la dulce muchacha. Su rostro está sollozo y derrama lágrimas de dolor y felicidad en la tierra húmeda mientras sonríe y llora en una danza de emociones que no conocen límites.

Sola, descalza y con la ropa algo desecha, entre lágrimas y emociones encontradas, se arrodilla para dejar caer lo que hace unos segundos era una semilla y ahora es un brote con hojas que intentan alcanzar el sol y raíces que quieren aferrase al suelo para crecer por cuenta propia.