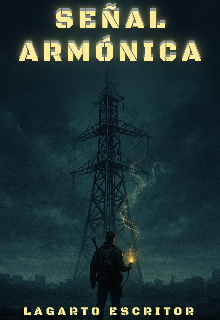

Señal Armónica

Señal Armónica

El viento era el único que hablaba en la ciudad muerta. Un susurro que inundaba la Avenida del Libertador, por donde Carlos empezaba sus días con un reconocimiento metódico del perímetro. Haciendo su recorrido semanal, pasó por la chatarrería en busca de algo útil, cuando abrió el viejo portón, y dio la vuelta por el pasillo, vio una silueta moviendo rápido, se puso en guardia y apenas asomó la mirada, nada, solamente hojas volando en el viento. Cada sombra era una potencial emboscada, cada crujido, un posible contacto hostil. Pero el sonido que generó la reja oxidada se sintió diferente, una melodía metálica. Un gatillo a la memoria frecuente desde aquel suceso. Desde que perdió a José, su mundo se había reducido a una eterna y solitaria guardia. Su recorrido lo llevó a hurgar en la carroña de una vieja tienda de electrónica, un amasijo de cables y plástico. Las radios, sobre todo, eran los fósiles más tristes de la era del ruido.

Se detuvo frente a un estante. Sus manos apartaron los restos de un televisor reventado. Detrás, casi intacta, había una radio a transistores con el dial de baquelita y una carcasa de un falso color madera. Un vejestorio inútil. Pero su instinto de recolector era más fuerte. La guardó en la mochila. Quizás podría sacarle algún componente.

De vuelta en su refugio, ubicado en el noveno piso de un edificio, la curiosidad le pudo. Sacó un par de pilas casi agotadas que guardaba para su linterna y las encajó en el compartimento de la radio. Giró el dial.

Estática. El ruido de fondo del nuevo mundo.

Siguió girando el dial, sin esperar nada. Así estuvo varios minutos sin éxito. Con derrota anticipada, empezó a preparar un mate. Y entonces, algo se abrió paso. Unas pocas notas frágiles, agudas y metálicas, entreveradas por la fritura de la señal. Un susurro con música.

De repente un escalofrío lo congeló, su respiración se detuvo en su garganta.

Por un momento oyó disparos, gritos. Y por encima de todo, una voz que lo perseguía en pesadillas.

«¡Carlos!»

Volvió en sí con un jadeo violento, causado por el sonido de la ebullición. Apagó el fuego, arrancó las pilas y las lanzó contra la pared, quedándose de pie, temblando, con el corazón retumbando en los oídos. El silencio regresó, más pesado que nunca.

En la penumbra, mientras el silencio lo acusaba, se quedó mirando la radio, preguntándose qué había escuchado exactamente.

La noche fue una tregua inútil. Cada crujido del edificio, cada silbido del viento, tensaba los músculos de Carlos, esperando volver a oír aquel sonido. Intentó anclarse en la lógica, en la rutina. Desmontó y limpió su fusil, pieza por pieza, un ritual mecánico para ocupar sus manos y acallar la mente. “Fue el viento”, se repetía. “Fue la soledad, volviéndome loco”. Pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia la esquina oscura donde había quedado la radio. El silencio de su refugio estaba cargado de una ausencia, diferente y terrible.

La duda era una tortura peor que cualquier certeza, un veneno lento. Al amanecer, se dio por vencido.

Cruzó la habitación, cada paso lo alejaba de la cordura. Recogió del suelo las dos pilas, dos pequeños cilindros que parecían pesar una tonelada. Tomó la radio con un cuidado que no merecía y volvió a su mesa. Sus manos, que habían manejado explosivos bajo fuego enemigo, temblaban ligeramente al colocar las baterías.

Giró el dial con una lentitud insoportable, buscando esa cicatriz en la estática. El siseo familiar lo envolvió. Nada. Por un instante, una oleada sanadora casi lo hizo llorar. Estaba loco. Solo era eso. Un alivio amargo, pero alivio al fin.

Y entonces, volvió.

Débil al principio, una aguja de sonido en un pajar de ruido blanco. Se inclinó sobre el aparato, conteniendo la respiración, su oreja lo más cerca posible del parlante. Entre susurros indistinguibles, la textura del sonido era inconfundible, metálica y melancólica. Era una armónica.

Escuchó, paralizado, mientras la melodía luchaba por definirse. Eran solo cinco notas, que subían y bajaban en un patrón sencillo, casi infantil, una y otra vez. Una imagen fugaz lo golpeó: José, sentado en un cajón de municiones durante una pausa, con esa misma armónica plateada entre las manos, tocando esa misma tonada absurda para contar los minutos de la guardia. Era su melodía. Acompañada de una estrofa inventada:

«Nadie… recordará… a los que corren.»

—¿José? —susurró, hipnotizado por lo que estaba oía.

«Nadie… recordará… a lo.»

La melodía se detuvo a mitad de una nota. Silencio y estática por tres segundos.

Como si hubiera escuchado su pregunta, la armónica reanudó la melodía. Pero esta vez sonaba diferente. Un poco más fuerte. Más clara. Repitió la misma frase dos veces, de una forma diferente, con otra cadencia. En la última se empezó a entrecortar hasta que se volvió inentendible.

—¿José? No puede ser posible, yo lo ví —gritó en un impulso desesperado

El miedo aumentó, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo, algo mucho más peligroso: Esperanza. Un transmisor necesitaba a alguien detrás. Un origen.

El amanecer se filtraba, gris y anémico, por las ventanas sucias. La decisión estaba tomada. La locura tenía, al menos, una dirección. Sobre la mesa del comedor, Carlos dispuso su equipo con la precisión de un cirujano. El mapa desplegable de la ciudad, con un círculo apuntando al este. La brújula, cuya aguja temblaba como si tuviera miedo del silencio. Dos cantimploras, tres latas de garbanzos, el fusil limpio y aceitado, y un puñado de balas. Por un momento observó su arsenal, era el equipaje para una misión de reconocimiento como cualquier otra, pero se sentía diferente. El soldado solo sabía avanzar de una forma: preparado.