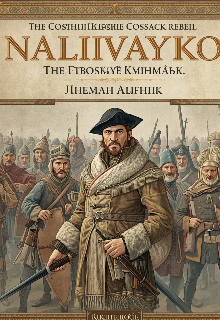

Severýn Nalyvaiko

1.3 Encuentro con los camaradas: unidad en la lucha

El viento que atravesaba la estepa no traía solo el amargo aroma del ajenjo y la menta silvestre, sino también la sensación de un cambio trascendental. Nalyvayko se encontraba entre los futuros camaradas, y cada mirada dirigida hacia él era como una piedra en los cimientos de la futura torre de la libertad. Sus ojos, curtidos por el sol y endurecidos por el trabajo y las armas, ardían con la misma chispa de independencia.

El viejo cosaco Iván fue el primero en hablar; sus cicatrices contaban historias más convincentes que cualquier palabra. Hablaba de la dureza del camino, de los sacrificios que la lucha exigiría, y cada palabra caía sobre el corazón como una pesada piedra. Nalyvayko escuchaba, y por primera vez sintió el verdadero peso del liderazgo, no solo la gloria y el respeto, sino también esa amarga responsabilidad que golpeaba su alma como un yunque frío.

El joven Okhrim dio un paso adelante, su voz resonaba con la fe juvenil en la victoria. Hablaba de incursiones rápidas, de ataques sorpresivos, y su entusiasmo era contagioso, como una inundación primaveral que arrasa todo a su paso. Nalyvayko veía en él a sí mismo varios años atrás, y ese pensamiento le provocaba al mismo tiempo calor y preocupación.

Cuando todos expresaron sus ideas, siguió un silencio profundo, roto únicamente por el susurro de la hierba y el lejano grito de un ave. Fue en ese instante que Nalyvayko sintió algo inusual, casi místico. Miró los rostros de sus futuros camaradas y vio en cada uno no solo a un guerrero, sino a un hermano, parte de algo más grande que cada uno por separado. Era una sensación de unidad, más fuerte que el mejor acero, más profunda que el río más profundo.

Unieron sus manos, ásperas por el trabajo, callosas por las armas, pero increíblemente cálidas por la esperanza compartida. Y en ese momento no solo nacía una alianza, sino un espíritu destinado a atravesar el fuego de las batallas y el frío de la traición para convertirse en leyenda. Nalyvayko sentía cómo esa unidad recorría cada célula de su cuerpo, dándole fuerza y, al mismo tiempo, imponiéndole un peso invisible pero pesado.

Se dispersaron en la oscuridad de la noche, cada uno con sus propios pensamientos, dudas y esperanzas. Nalyvayko permaneció solo, y solo entonces, en la soledad, comprendió toda la magnitud de lo ocurrido. Ya no era simplemente Severyn Nalyvayko; se había convertido en un símbolo, en un líder del que dependían los destinos de decenas, y más adelante, quizás de miles de personas. Era una carga que le quitaba el aliento, pero también el más alto acto de confianza que un guerrero podía recibir.

Esa noche soñó con futuras batallas, con los rostros de camaradas caídos, y se despertó sudando frío, pero con determinación en el corazón. Sabía que el camino sería difícil, que les aguardaban no solo victorias, sino también amargas derrotas, pero ahora poseía algo que antes no tenía: una hermandad y una familia creada no por sangre, sino por una idea compartida.

El amanecer lo encontró en una colina desde donde se veía la vasta extensión de los espacios ucranianos. Miraba la tierra que estaban llamados a liberar y sentía cómo en su pecho se encendía un fuego listo para convertirse en la llama de la rebelión.

Regresó al campamento, donde el trabajo ya hervía: los cosacos preparaban armas, discutían planes, y en el aire se percibía no solo el olor a acero y madera, sino también un matiz eléctrico de los eventos por venir.

Pasaron juntos la última noche antes de la partida cantando antiguas canciones cosacas. Sus voces, distintas en timbre y fuerza, se fusionaban en una sola melodía que resonaba en la quietud de la noche como la promesa de una futura victoria o himno a los sacrificios por venir.

Por la mañana partieron, y la estepa se cubrió de niebla, como ocultando su camino de ojos ajenos. Nalyvayko iba al frente, y cada paso resonaba en su corazón como eco de las batallas venideras.