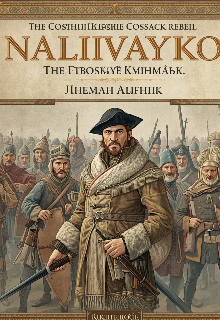

Severýn Nalyvaiko

3.2 Conflictos internos: las dudas de Nalyvaiko

El sol se ocultaba tras las colinas moldavas, arrojando sobre el campamento sombras rojas, como si la sangre derramada manchara la tierra misma.

Nalyvaiko estaba de pie al borde del bosque, su figura recortada contra el cielo del atardecer, un oscuro perfil que no conocía la paz.

El viento susurraba entre las ramas de los viejos robles, como las voces de los camaradas caídos que preguntaban por el sentido del sacrificio y el precio de la libertad.

Su mente era un campo de batalla donde luchaban fuerzas opuestas.

El corazón le gritaba que continuara la lucha, que recordara la promesa hecha a su pueblo y a la tierra que intentaban liberar.

Pero la razón, fría y calculadora, le recordaba el precio de cada paso.

Veía los rostros de los cosacos muertos, sus ojos vacíos mirándolo desde las sombras de la memoria.

Cada pérdida era una piedra más sobre su alma; cada muerte robaba una parte de su fe.

¿Podía seguir conduciendo a esos hombres hacia la muerte, incluso si la causa era sagrada?

Esa pregunta lo devoraba por dentro como una fiera hambrienta.

Recordaba las promesas hechas en el calor de la victoria, cuando la sangre hervía tras los primeros triunfos.

Pero ahora, cuando la alegría se había transformado en duelo y el campo de batalla en un cementerio, esas promesas pesaban más que las cadenas más gruesas.

El viento le trajo el olor del humo de las hogueras y el murmullo lejano del campamento.

Escuchó las risas de sus cosacos, sus conversaciones sobre futuras victorias.

Aquel sonido era al mismo tiempo música para su corazón y campanas para su conciencia.

Sabía que cada uno de ellos estaba dispuesto a morir por él, por la causa común.

Pero, ¿tenía él derecho a aceptar ese sacrificio?

Su mano rozó instintivamente la empuñadura del sable; el frío del metal le resultaba familiar y tranquilizador.

El arma era una extensión de su voluntad, un instrumento de lucha.

Pero esa noche le parecía más pesada, como si estuviera forjada no de acero, sino de dudas.

Recordó el rostro del joven cosaco que había muerto en el último enfrentamiento, sus últimas palabras sobre su casa natal.

Ese era el precio que pagaban cada día.

La libertad exigía sangre, pero ¿no se había derramado ya demasiada?

Esa idea lo perseguía como una sombra.

Empezaba a comprender que las batallas más duras no se libran en el campo de guerra, sino en lo más profundo del alma humana,

donde se enfrentan la esperanza y la desesperación, la fe y el miedo.

Se adentró más en el bosque, donde las sombras eran más densas y el silencio más profundo.

Allí, entre árboles milenarios, podía quedarse a solas con sus pensamientos.

La naturaleza, muda e imparcial, lo escuchaba sin palabras, sin juicio.

Las ramas parecían extenderse hacia él, ofreciéndole consuelo.

Su conflicto interno era como un río que separaba dos orillas.

En una estaba el guerrero, el líder que solo veía el objetivo;

en la otra, el hombre que sentía el dolor de cada uno que sufría por sus decisiones.

Entre ambas orillas no había puente.

Recordó las palabras de un viejo cosaco:

“La verdadera fuerza no consiste en no conocer el miedo, sino en actuar a pesar de él.”

¿Pero cómo actuar cuando el miedo no es por uno mismo, sino por aquellos a quienes se conduce?

Nalyvaiko sentía que se hallaba en una encrucijada.

Su decisión no solo determinaría el destino del levantamiento, sino también la forma de su propia alma.

Podía convertirse en un líder implacable o en un hombre compasivo.

Y en ese instante comprendió que las heridas más profundas no quedan en el cuerpo, sino en el alma.

Y son precisamente esas heridas las que determinan quiénes somos en los momentos más difíciles de la vida.

El atardecer se transformaba lentamente en noche;

las estrellas ocupaban sus lugares en el cielo, testigos mudos de su lucha interior.

Sabía que pronto tendría que regresar al campamento, a su gente, a la realidad.

Pero esos momentos de soledad permanecerían con él para siempre.