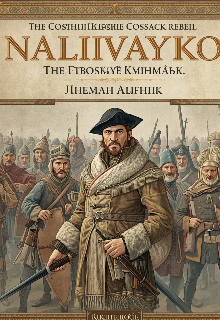

Severýn Nalyvaiko

4.1 Victorias y pérdidas: el precio de la libertad

Inmediatamente después de la batalla, Severyn Nalyvaiko estaba de pie en una colina desde donde se abría la vista al campo del reciente enfrentamiento. El viento traía el olor del humo y de la tierra húmeda, mezclado con el pesado aroma de la sangre que ya se había impregnado en el suelo de la lucha. A sus pies yacían cuerpos de polacos, pero entre ellos, en aquellas sombrías hileras, también estaban los rostros de sus propios cosacos. Cada metro de tierra conquistado, cada fragmento de libertad arrebatado al enemigo, olía a muerte. Lo sentía con cada respiración.

Sus compañeros, agotados, con los rostros desgarrados y las manos cubiertas de sangre, recogían lentamente las armas y ayudaban a los heridos. Los gritos jubilosos de victoria, que habían resonado hacía solo unas horas, ahora le parecían a Nalyvaiko lejanos e incluso algo obscenos. Sonaban cuando aún no se conocían todos los nombres de los que no se habían levantado después del ataque. Ahora el silencio estaba lleno de esos nombres, no pronunciados, pero presentes.

Se le acercó el viejo cosaco Makar, su rostro arrugado como una pera seca, y le tendió en silencio un pañuelo desgarrado, en el que todavía se distinguía un bordado. Alguna muchacha o madre lo habría bordado con la esperanza de que protegiera a su dueño. Nalyvaiko lo tomó, y le pareció increíblemente pesado.

—¿Qué es una victoria, señor atamán? —preguntó Makar en voz baja—. Dicen que lo es cuando nosotros quedamos en el campo y ellos huyen. Pero, ¿de verdad quedamos? Una parte de nosotros se queda aquí para siempre. Y la otra, la que sigue respirando, ya nunca será la misma. ¿Es eso una victoria?

Nalyvaiko no respondió de inmediato. Observó a sus hombres. Eran fuertes, valientes; acababan de obtener otra victoria. Pero en sus ojos veía no solo cansancio, sino también una profunda y callada tristeza. Miraban los lugares vacíos junto a las hogueras, los rostros ausentes, el silencio que había reemplazado las voces de los que ya no contarían más historias.

Cada éxito nuestro, cada pozo liberado, cada mansión del señor incendiada —pensó él— no es solo un triunfo. Es también una piedra que colocamos sobre la tumba de quienes no verán este día. Sus esperanzas, sus sueños de una vida libre, se destruyeron junto con ellos. Luchamos por el futuro, pero el precio es nuestro presente, nuestras mejores almas.

Recordó el rostro del joven Ostap, que ayer reía y hoy yace en un charco de sangre y barro. Recordó al viejo Hrytsko, que conocía incontables canciones y siempre animaba a los demás. Todos ellos se convirtieron en el precio que pagaron por este triunfo. Y de pronto, el orgullo habitual por la victoria le pareció algo ajeno, casi pecaminoso.

—Tal vez la verdadera victoria no sea vencer —dijo finalmente, más para sí mismo que para Makar—, sino encontrar la manera de hacerlo sin perder el alma, sin sacrificar a nuestros hermanos. Tal vez no se trate de la tierra o de la gloria. Tal vez se trate de seguir siendo humanos en medio de toda esta crueldad. De recordar sus nombres cuando todos los demás los olviden.

Ambos permanecieron en silencio, dos hombres cargados con el peso de sus decisiones y de sus pérdidas. El sol comenzó a ocultarse tras el horizonte, bañando el campo de batalla con una luz roja que parecía una majestuosa, pero cruel ironía. Iluminaba por igual a vencedores y vencidos, como recordándoles que, al fin y al cabo, todos eran solo seres humanos perdidos en el gran y temible juego de la libertad, cuyo precio parecía cada día más alto.