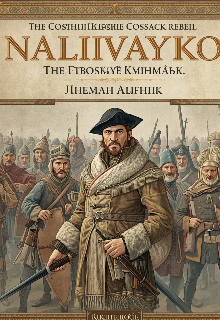

Severýn Nalyvaiko

4.2 Moral de los cosacos: el impacto de las batallas en el espíritu

En el campamento, envuelto en el aire de la tarde, impregnado de denso humo, sudor y sangre seca, los cosacos se reunieron alrededor del fuego tras otro agotador enfrentamiento. El fuego chisporroteaba, proyectando largas sombras sobre sus rostros, como subrayando el pesado y opresivo silencio que reinaba entre ellos. No era alegría por la victoria; era un silencio cargado de pensamientos no dichos sobre aquellos que hoy no regresaron del campo de batalla.

Nalyvaiko se sentó a un lado, apoyándose en su sable, con la mirada fija en sus compañeros, y vio en sus ojos lo mismo que sentía en su propia alma. La guerra, que alguna vez les había parecido una causa brillante por la libertad, ahora adquiría otros matices. Cada batalla dejaba no solo marcas en sus cuerpos, sino profundas heridas en sus corazones. El objetivo permanecía inalterable, pero el precio que debían pagar se volvía cada vez más evidente y doloroso.

El viejo cosaco Ivan, cuyo rostro estaba arrugado como un antiguo mapa de batallas, fue el primero en romper el silencio. Su voz, ronca por los gritos en combate, sonaba baja y deliberada. Habló de su hijo, que había muerto hoy protegiendo a un compañero. Sus palabras no eran quejas; eran un testimonio de que incluso en los momentos más horribles, el espíritu cosaco no se rompe, solo cambia, adoptando nuevas formas.

El joven Ostap escuchaba atentamente; en sus ojos aún ardía el fuego de las primeras victorias. Pero ahora en su mirada apareció la sombra de la duda. Preguntó si la libertad valía tantas muertes; si acaso no se estaban pareciendo a aquellos contra quienes luchaban. Su pregunta quedó flotando en el aire; era pesada e incómoda.

Nalyvaiko se puso de pie; no se apresuró a responder. Hablaba no solo a Ostap; hablaba a todos los presentes y, ante todo, a sí mismo. Reconocía el horror de la guerra y el doloroso precio de cada pérdida. Pero enfatizaba que luchaban no solo por la tierra; luchaban por el derecho a ser libres; por el derecho a respirar sin miedo; por el futuro de sus hijos.

Su moral no consistía en no conocer el miedo o la duda, sino en encontrar dentro de sí mismos la fuerza para seguir adelante a pesar de ellos.

Esta conversación no fue decisiva; no ofreció respuestas simples. Pero fue importante; les mostró la conciencia de su lucha.

El fuego en sus ojos ya no ardía con la despreocupación de antes.

Ahora era un fuego profundo, alimentado por el sufrimiento y las pérdidas, y por la fe inquebrantable en aquello por lo que ya habían dado tanto.

Cuando la conversación terminó, cada uno quedó solo con sus pensamientos.

Nalyvaiko miraba las estrellas que surgían detrás de las nubes oscuras y pensaba en las tranquilas noches en casa, en el canto de la alondra sobre los campos, en la paz que alguna vez se prometió construir.

Estas imágenes ahora eran una mezcla de dulce nostalgia y amarga conciencia del precio que tendrían que pagar por lograr su regreso.

Sabía que la próxima batalla sería aún más difícil que la anterior, y que tendría que encontrar palabras para volver a encender la fe en los corazones de sus compañeros cuando las dudas comenzaran a dominar.