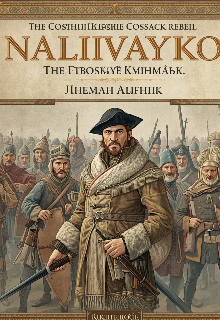

Severýn Nalyvaiko

5.3 Elección entre paz y guerra

Las palabras del rey se dispersaron en el salón del trono como telarañas arrastradas por el viento del cambio. Se enredaban en la mente de Nalyvaiko, permaneciendo allí como un pesado sedimento que no podía ser lavado. Cada condición de paz se sentía como un dolor en la espalda de su sueño de una Ucrania libre. En este intercambio, el rey ofrecía solo migajas de concesiones, como si intentara endulzar la amarga píldora del dominio.

Nalyvaiko permanecía inmóvil, pero su alma estaba prisionera de torturas internas. Sentía la pesada respiración de sus camaradas detrás de él, la carga de sus expectativas sobre sus hombros. Las palabras del rey, hábilmente aderezadas con paciencia diplomática, escondían una mano de hierro de sometimiento. La paz que le ofrecían era como una jaula de barrotes de plata: hermosa por fuera, pero estrecha por dentro.

Profundas dudas socavaban el terreno de su determinación. ¿Tenía derecho a rechazar este respiro temporal en favor de un sueño abstracto que podría costar la vida a muchos más? La imagen de campesinos agotados, mujeres llorando a sus hijos, ancianos que habían perdido todo, aparecía ante sus ojos con tal claridad que se estremeció involuntariamente. Era un fantasma tentador de una vida normal: una vida sin el miedo diario al mañana.

Pero luego recordó los rostros de sus camaradas caídos, su última mirada llena de fe en la causa. Recordó la promesa hecha a sí mismo en los primeros días del levantamiento, cuando el fuego de la libertad ardía en su pecho más brillante que todas las hogueras. Esa paz habría sido una traición no solo hacia ellos, sino también hacia sí mismo, hacia aquel joven que soñaba con las estepas donde el hombre es dueño de sí mismo.

El compromiso exigía bajar las armas, disolver el ejército y reconocer la supremacía de la corona. Era una capitulación adornada con frases refinadas sobre estabilidad y orden. Nalyvaiko veía a través de este juego: veía la mirada del rey estudiándolo, tratando de encontrar una debilidad en su armadura de convicciones.

La lucha interna alcanzó su punto máximo. Por un lado, la oportunidad real de detener el sufrimiento aquí y ahora. Por otro, la eterna deshonra y la pérdida de la posibilidad de verdadera libertad.

Se imaginó los ojos de los cosacos y la decepción en ellos si aceptara estas condiciones de paz. Esos ojos llenos de esperanza en un futuro mejor podrían resultar ser solo una ilusión fantasmal.

Esta paz no era una victoria; era una pausa antes de una nueva vuelta de la lucha.

La última pregunta lo atormentaba: ¿estaba dispuesto a traicionar esa chispa de libertad a cambio de un respiro temporal?

La respuesta se formó en su corazón como hielo: fría y pura.

Sabía que esta elección traería aún más dolor y sangre.

Pero no había otro camino.

El camino hacia la verdadera paz pasaba por la firmeza del espíritu.

El silencio se volvió ominoso y tenso; todos esperaban la respuesta.