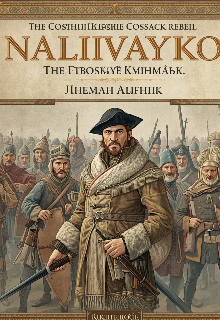

Severýn Nalyvaiko

7.1 Recuperación de fuerzas: la determinación cosaca

El campamento estaba envuelto en un silencio profundo, como el pesado terciopelo de la noche después de la tormenta. La tierra absorbía la lluvia y se preparaba para una nueva vida. Nalyvaiko se encontraba en el borde del bosque, contemplando cómo los primeros rayos de sol abrazaban las copas de los árboles. Se filtraban entre las ramas, como viejos amigos que vienen a ayudar después de una larga separación.

Su corazón, recientemente lleno de dudas pesadas, ahora latía de manera uniforme y segura. Sentía cómo cada respiración no solo le llenaba de aire, sino también de nueva fuerza, de renovada determinación. No era el coraje ciego de un joven, sino la fuerza sabia de un hombre maduro que había atravesado el fuego de las dudas y había salido templado, como el acero en manos de un maestro.

Uno a uno, sus camaradas se acercaban a él. Sus rostros, demacrados por recientes y pesadas reflexiones, ahora brillaban con un fuego tranquilo pero firme. No necesitaban muchas palabras. Una mirada, un firme apretón de manos, un leve asentimiento: era un lenguaje comprendido solo por aquellos que habían atravesado juntos el fuego de las batallas y el frío de las decepciones.

—No podemos retroceder —dijo Nalyvaiko cuando todos se reunieron—. Nuestra lucha no es solo por espadas y sangre. Es para que los hijos de nuestros hijos puedan respirar aire libre. Para que no conozcan las cadenas que tintineaban en las muñecas de nuestros padres.

El viejo Demko, cuyo rostro estaba cubierto de cicatrices como un mapa de todos los caminos recorridos, asintió. En sus ojos, antes agotados, ahora brillaba la misma llama que en su juventud. —Perdíamos tierra bajo nuestros pies, pero no perdíamos el cielo sobre nuestras cabezas —dijo—. Y este cielo nos recuerda por qué luchamos.

Comenzaron a prepararse para la siguiente etapa de la lucha. No era solo preparación física. Cada movimiento, cada arma, cada plan se llenaba de nuevo significado. Cuando Nalyvaiko tomaba su sable, sentía no solo el peso del arma, sino también la responsabilidad hacia quienes habían confiado en él. Cada golpe al saco de entrenamiento no solo ejercitaba los músculos, sino que afirmaba la determinación en el alma.

Por la noche, junto al fuego, se reunían y hablaban. Sobre lo que les esperaba, lo que temían, lo que esperaban. Estas conversaciones eran un bálsamo para el espíritu, que recientemente había sufrido heridas de duda. Se recordaban a sí mismos que su fuerza no estaba en la cantidad de espadas, sino en la unidad de sus corazones.

Un día, al ponerse el sol, tiñendo el cielo de colores de sangre y oro, Nalyvaiko se acercó a los cosacos más jóvenes. —¿Saben por qué hacemos esto? —preguntó—. No porque odiemos, sino porque amamos. Amamos esta tierra, estos ríos, estos bosques. Amamos a nuestros hijos, que tienen derecho a otra vida.

Los jóvenes escuchaban, y en sus ojos se encendía la misma llama que una vez brilló en los ojos del propio Nalyvaiko. Comprendían que se estaban convirtiendo en parte de algo más grande que ellos mismos. Parte de la historia.

Paso a paso, recuperaban no solo la fuerza física, sino también la fuerza del espíritu, y estaban listos para convertirse nuevamente en caballeros de la libertad.