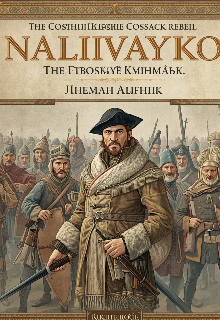

Severýn Nalyvaiko

7.3 La batalla decisiva: la espera

El campamento estaba envuelto en la penumbra del anochecer; el aire era denso por la humedad de la tierra y el humo de las hogueras. Nalyvaiko se subió a la colina, su mirada atravesaba la oscuridad buscando los contornos del futuro. En su pecho latía no solo un corazón, sino toda la historia de un pueblo que esperaba su acorde decisivo. Cada cosaco en el campamento, cada fuego, cada susurro, formaba parte de ese gran silencio antes de la tormenta, un silencio que resonaba más fuerte que cualquier grito de batalla.

Sentía esa tensión en cada célula de su cuerpo. Era como el instante en que la espada aún permanece en la vaina, pero ya determina el destino. La memoria le traía los rostros de los camaradas caídos, sus últimas miradas llenas de fe en la causa por la que habían entregado la vida. Ellos estaban allí, en ese aire, en ese silencio del campamento, en la determinación de los que quedaban. Sus propias dudas, aquellas batallas internas que rugían en su alma durante las negociaciones con el rey, ahora parecían solo la prelusión de algo mucho mayor.

Frente a él se desplegaba no solo la batalla de los ejércitos, sino la batalla de las ideas, la lucha por el derecho a respirar libremente. Veía a los jóvenes cosacos revisando sus armas, sus movimientos medidos y concentrados, y en sus ojos ardía la misma llama que una vez encendió la suya. Eran la continuación de su voluntad, portadores vivos de aquella chispa que él había tratado de avivar en llamas. El rey, con su cetro y pergaminos, parecía ahora un reflejo distante de otro mundo, un mundo de reglas y compromisos, mientras que aquí, en estas tierras, las reglas las dictaba solo el corazón.

Nalyvaiko respiró hondo, y el aire le pareció metálico, como ya impregnado del hierro del futuro combate. Imaginó cómo el sol se alzaría sobre el campo, iluminando no solo a los guerreros, sino también sus sombras, largas y definidas, como los fantasmas de generaciones pasadas. Esta batalla no pertenecía solo a ellos, los contemporáneos; era un eslabón en la cadena que se extendía de los abuelos a los nietos. Cada golpe de espada, cada grito, resonaría con aquellos que ya habían hablado a través de ellos.

Volvió al campamento, sus pasos firmes y decididos. Los cosacos encontraban su mirada, y en sus ojos no había miedo, solo disposición. Comprendían la gravedad del momento que se avecinaba. Nalyvaiko no les prometía una victoria fácil; les prometía la oportunidad de convertirse en quienes cambiarían el curso de la historia, quienes eclipsarían con sus hazañas incluso a las estrellas más brillantes. No era solo una batalla; era un acto de creación: la forja de una leyenda y de la victoria.

La noche pasaba, y con ella llegaba la conciencia de la inevitabilidad. Nalyvaiko se sentaba junto a la hoguera, escuchando el crujido de la leña; ese sonido le recordaba el crujido de los huesos en la nieve compacta bajo los cascos de los caballos durante las campañas de invierno. Pensaba en Varsovia, en la corte real, en aquellas negociaciones que ahora parecían tan lejanas. Esas discusiones habían sido un juego de palabras, mientras que el día siguiente sería un juego de vida. Y estaba listo para ese juego.

Cuando los primeros rayos de sol tocaron el horizonte, no trajeron consigo tranquilidad. Trajeron claridad: claridad de propósito, claridad del precio, claridad de lo que estaba en juego. Nalyvaiko se puso de pie, y su figura sobre el fondo del amanecer parecía más grande que la vida misma.

Era la encarnación de la esperanza y la determinación, un puente entre el pasado y el futuro. La batalla en el horizonte no era el final, sino solo el comienzo, el primer paso hacia la eternidad, y se preparaba para dar ese paso junto a su pueblo, junto a sus camaradas, junto a su historia.