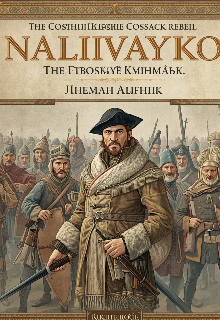

Severýn Nalyvaiko

9.1 Nalyvaiko ante el rey: momento de la verdad

En la imponente sala del palacio real reinaba una fría grandeza que presionaba incluso sobre el guerrero más experimentado. Una única antorcha en la pared proyectaba sombras inquietantes que danzaban sobre el rostro del monarca polaco, como tratando de leer sus pensamientos más íntimos. Nalyvaiko permanecía inmóvil, sintiendo el peso de cada respiración, de cada latido de su corazón, que resonaba en su pecho como una campana antes de la batalla decisiva.

Su piel, endurecida por el sol y el viento de las interminables estepas, sentía apenas la humedad bajo el pesado manto de piel. Cada arruga en su rostro, cada pliegue junto a los ojos contaba la historia de miles de versts recorridas, cientos de combates y numerosas pérdidas de camaradas. No estaba simplemente como cosaco ante el rey, sino como encarnación de todo un pueblo que miraba de frente a su destino.

El aire en la sala estaba cargado de amenazas no pronunciadas y de ultimátums callados. Nalyvaiko sentía que cada segundo de esta audiencia tenía el peso de siglos. Su mano apretaba inconscientemente el pomo de su sable, cuya textura áspera y curva le daba una mínima sensación de seguridad en un océano de incertidumbre.

El rey Segismundo III examinaba al líder cosaco con fría curiosidad, como si fuera una rara exótica traída de tierras lejanas. Su mirada, llena de soberbia, atravesaba a Nalyvaiko buscando debilidades en su valentía. Pero lo que el rey veía era solo determinación, forjada en el fuego de las revueltas y arraigada a la tierra ucraniana que Nalyvaiko había jurado proteger.

Un sentimiento de dualidad envolvía al cosaco: su cuerpo estaba en la lujosa sala del palacio de Varsovia, pero su alma permanecía en las estepas, entre vientos libres y el susurro de la hierba alta. Escuchaba el lejano eco de los cantos de sus camaradas, sentía el calor de sus fogatas y veía los rostros de aquellos cuyos destinos ahora descansaban sobre sus hombros.

Cada palabra que estaba a punto de pronunciar pesaba toneladas. Una frase incorrecta podría provocar derramamiento de sangre, y una posición demasiado suave sería percibida como debilidad. Su voz, templada en el combate, debía convertirse ahora en un arma más afilada que cualquier sable: un instrumento de diplomacia.

La lucha interna en el alma de Nalyvaiko se parecía a una tormenta en el Mar Negro. Por un lado, el deseo natural de paz para su pueblo; por otro, la amarga conciencia de que la libertad a menudo se defiende al precio de la propia vida. Recordaba los rostros de los camaradas caídos, sus últimas miradas llenas de fe en que su sacrificio no sería en vano.

Finalmente, el rey abrió la boca, y su voz, cargada de autoridad y acostumbrada al dominio, llenó la sala. Cada palabra era medida, como un movimiento en una compleja partida de ajedrez con un adversario impredecible. Nalyvaiko escuchaba atentamente, pero su mente ya analizaba cada coma, cada pausa, buscando posibles trampas ocultas.

La respuesta del líder cosaco surgió desde lo más profundo de su ser, filtrada por miles de pensamientos y dudas. Hablaba no solo en su nombre, sino en nombre de todo el cosacazgo, de todo un pueblo que sufría bajo la injusticia. Sus palabras eran simples, pero profundas; afiladas, pero no ofensivas; firmes, pero no insolentes.

En ese momento, Nalyvaiko sintió una claridad extraña. Todos los miedos y dudas retrocedieron, dejando solo la pura verdad de su existencia y su destino. Estaba al borde no solo de su propio destino, sino también del de las futuras generaciones. Y esa conciencia le proporcionaba una calma comparable a la majestuosidad tranquila del océano antes de la tormenta más terrible.