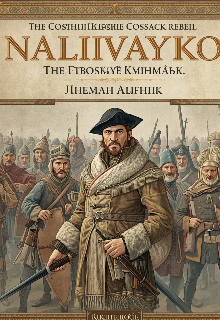

Severýn Nalyvaiko

9.2 El poder de la palabra: presión y determinación

En la sala de reuniones del consejo real reinaba un silencio tenso, como si la propia oscuridad intentara escuchar las palabras pronunciadas entre dos poderosos adversarios. La única luz de la antorcha en la pared de piedra proyectaba largas sombras que parecían cobrar vida durante los discursos. Nalyvaiko permanecía inmóvil, sintiendo el peso de cada palabra que resonaba bajo las bóvedas del consejo. Su mano apretaba inconscientemente el empuñadura del sable, no como amenaza, sino como recordatorio de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros.

El rey de Polonia, envuelto en escarlata y oro, observaba al líder cosaco con ojos que habían visto innumerables negociaciones y traiciones. Su voz, calmada y medida, ocultaba una resolución de acero. Hablaba de un momento, de la posibilidad de evitar más derramamiento de sangre, de los favores de la corona. Cada una de sus palabras era un proyectil cuidadosamente calibrado, dirigido al corazón mismo de las convicciones de Nalyvaiko.

Nalyvaiko escuchaba, y cada frase del rey resonaba en su alma como una prueba distinta. Frente a él no veía solo al monarca, sino la encarnación del sistema contra el que se habían rebelado sus hombres. La presión no era física, sino espiritual. Era la presión de renunciar, de comprometerse, de reconocer un poder que él y sus cosacos consideraban injusto. Sentía el peso de miles de miradas, provenientes de las lejanas estepas, de los compañeros que habían confiado en él sus destinos y esperanzas.

Cuando llegó su turno de hablar, Nalyvaiko respiró profundamente. Su voz, grave y firme, no titubeó. No gritó, no amenazó. Habló de libertad, de dignidad, de la tierra que alimenta a sus hijos. Sus palabras eran simples, pero cada una llevaba consigo la fuerza de convicciones probadas en combate. No pedía, exigía el reconocimiento de los derechos de su pueblo. No era insolencia, era determinación, forjada en el fuego de la rebelión y templada por el dolor de las pérdidas.

El rey escuchaba, y su rostro permanecía impasible, pero en sus ojos apareció una expresión de interés frío, mezclado con un leve asombro. Estaba acostumbrado a ver miedo o beneficio en quienes se encontraban ante él. Aquí veía algo distinto: una fe inquebrantable. La negociación adquirió el carácter no solo de un diálogo político, sino de un choque de dos cosmovisiones, de dos concepciones diferentes de justicia y poder.

Nalyvaiko sentía cómo cada uno de sus argumentos encontraba la fría lógica de la maquinaria estatal. Le ofrecían privilegios personales, tierras, títulos a cambio de paz. Este era el desafío más grande: no las espadas del enemigo, sino la tentación de traicionar los ideales por los que habían muerto sus camaradas. Frente a él, el camino se dividía: uno conducía a la paz a costa de la propia dignidad; el otro a la guerra a costa de miles de vidas.

Su determinación se sometía a la prueba más dura: no por el miedo a la muerte, sino por el miedo a equivocarse en la elección del destino de todo su pueblo.

Las últimas palabras de Nalyvaiko quedaron suspendidas en el aire; pesadas e irrevocables; dijo todo lo que debía decir. La respuesta del rey fue mesurada, pero no traía nada nuevo; solo la reiteración de las condiciones anteriores. Se había alcanzado un callejón sin salida.

Pero en ese silencio que se estableció entre ellos, Nalyvaiko no sintió derrota, sino una extraña libertad. Hizo su elección; no cedió.

Esa determinación, probada bajo la presión del poder, se convirtió en su mayor victoria en esa sala, incluso si conducía a nuevas pruebas.

Miró por la ventana al cielo oscuro y supo que ahora todo se decidiría no con palabras, sino con acciones.