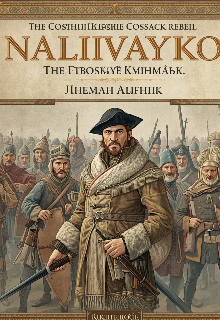

Severýn Nalyvaiko

9.3 Elección entre la paz y la guerra

La sombra del palacio real se posó sobre Nalyvaiko, como advirtiéndole sobre la elección que debía hacer. Su corazón latía en el pecho, resonando con cada golpe como los recuerdos de los camaradas caídos, las lágrimas de las mujeres que habían perdido a sus hijos y el anhelo del pueblo por la libertad. Frente a él estaba el rey de Polonia, vestido con lujosas ropas escarlata, la corona reflejando los últimos rayos de sol, como un símbolo del poder que podía salvar o destruir miles de vidas.

Su propuesta de paz era una tentación, un veneno dulce que prometía el fin de la sangre derramada, pero a cambio de reconocer la autoridad de la corona sobre tierras que los cosacos consideraban propias. Nalyvaiko sentía cómo cada piedra bajo sus pies parecía más pesada que todas las armas que había llevado en batallas, porque ahora lo que pesaba eran las palabras, no las espadas; las intenciones, no la fuerza.

Recordó las palabras de uno de los ancianos, dichas muchos años antes: a veces la decisión más difícil no es entre el bien y el mal, sino entre dos tipos de mal, donde cada camino tiene sus propias víctimas. Ahora esa verdad se presentaba ante él en todo su esplendor, como una nube oscura que cubre el cielo.

El rey hablaba con calma, pero en sus ojos se leía impaciencia, el deseo de una decisión rápida que acomodara sus planes. Ofrecía condiciones que incluían amnistía para los cosacos, la eliminación de ciertos impuestos, incluso una autonomía limitada, pero siempre dentro de los límites de la corona polaca. Era un compromiso que podía salvar vidas, pero matar el espíritu.

Nalyvaiko desvió la mirada hacia la ventana, donde el cielo nocturno empezaba a vestirse de tonos púrpura y dorados. Pensaba en su gente, en quienes confiaban en él, que lo seguían al fuego y al agua. ¿Tenía derecho a decidir por ellos? ¿Tenía derecho a aceptar una paz que podría resultar una trampa?

Su mano tocó inconscientemente el empuñadura de su sable, cuya textura familiar siempre le daba confianza. Pero ahora el arma no podía decidir esta batalla. Era una batalla de la mente, de la conciencia, una batalla donde la victoria podía parecer derrota y la derrota, victoria.

Recordó el rostro de su amigo caído en el último enfrentamiento, sus últimas palabras sobre que la libertad valía cualquier precio. Pero ¿valía realmente ese precio si la moneda era el futuro de generaciones enteras? ¿No sería mejor preservar la vida para luchar otro día, con otros métodos?

El rey interrumpió sus reflexiones con su voz, tranquila pero firme como un veredicto inquebrantable. Recordó la fuerza del ejército polaco, las consecuencias de seguir resistiendo, que la paz era el único camino hacia la estabilidad. Pero en esas palabras, Nalyvaiko no percibió amenaza, sino algo peor: una mezquindad, porque incluso en la victoria, el rey temía perder el control.

Finalmente, Nalyvaiko levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los del rey, y en ese instante sintió cómo toda su esencia se concentraba en un solo y decidido gesto. Sabía que su elección no sería definitiva, que solo abriría la puerta a nuevas batallas, nuevos desafíos, pero era una elección hecha desde lo más profundo de su alma.

No pronunció una sola palabra, pero su silencio hablaba más fuerte que cualquier discurso. Su mirada, llena de duda y determinación al mismo tiempo, decía que el camino de la paz no podía ser un camino de capitulación. Que a veces la guerra no es solo la lucha por la tierra, sino la lucha por la dignidad.

El rey comprendió esa mirada, su rostro se ensombreció y el aire se cargó de tensión, como antes de una tormenta. La decisión se había tomado no con palabras, sino con un silencio que hablaba más fuerte que cualquier tratado.

Nalyvaiko regresó a sus cosacos, llevando consigo el peso de una elección que podía salvar o condenar a su pueblo. Pero la pregunta permanecía abierta, como una canción inconclusa que resuena en la noche, y solo el tiempo podría mostrar si aquella elección había sido la correcta.