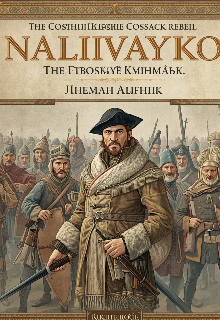

Severýn Nalyvaiko

11.2 Pérdida de confianza: consecuencias para la lucha

El campamento estaba envuelto no solo por el humo acre de las hogueras, sino también por susurros inquietantes que envolvían los corazones de los cosacos como una telaraña fría. Cada mirada furtiva, cada palabra apenas pronunciada adquiría ahora un matiz ominoso. La atmósfera, antes impregnada de fraternidad y unidad, ahora se parecía a una cuerda tensada, lista para romperse al más mínimo contacto.

Nalyvaiko, de pie junto a su tienda, sentía este cambio en su propia piel. Sus órdenes, que antes se cumplían sin cuestionamientos, ahora se encontraban con una resistencia invisible y vacilaciones en los ojos de aquellos que ayer estaban dispuestos a seguirlo hasta el infierno. La pérdida de confianza se convirtió en un arma más peligrosa que cualquier espada enemiga. No causaba heridas que pudieran vendarse, pero envenenaba el alma misma del ejército, corroiéndolo desde dentro.

Recordó el rostro de Iván, uno de los guerreros más leales, que ahora evitaba mirarlo. Su última conversación había interrumpido un pesado silencio lleno de sospechas no expresadas. No se trataba solo de un desacuerdo de opiniones: era una fractura en la misma base de su fraternidad. Nalyvaiko veía cómo la paranoia se infiltraba en los corazones de sus hombres. Comenzaban a ver traición donde no la había, mientras las verdaderas amenazas permanecían ocultas en la sombra de acusaciones mutuas.

En la reunión convocada para discutir las acciones futuras, el aire estaba cargado de lo no dicho. Los cosacos, antes unidos en sus objetivos, ahora se sentaban separados por barreras invisibles. Cada propuesta encontraba no crítica constructiva, sino resistencia sorda, nacida del miedo a ser engañados. Nalyvaiko trataba de encontrar palabras que devolvieran la fe no solo en él, sino también entre ellos, pero cada palabra parecía chocar contra un muro de duda.

Mijailo, un viejo cosaco, cuya cabellera blanca atestiguaba innumerables batallas, suspiró con dificultad. Su voz, usualmente firme y segura, sonaba ahora cansada. Hablaba no de táctica o estrategia, sino de lo difícil que es luchar cuando no sabes si tu compañero te cubrirá la espalda o te clavará un puñal. Sus palabras eran simples y aterradoras en su verdad; flotaban en el aire como un reconocimiento de derrota.

Nalyvaiko pasaba junto a los centinelas y observaba su vigilancia hacia cada rincón del campamento y entre ellos mismos. Esta vigilancia interna era agotadora y exprimía hasta la última fuerza de los guerreros. La fuerza del ejército cosaco siempre se había basado en la unidad y en la confianza absoluta en el camarada; ahora esa base se había agrietado y toda la estructura comenzaba a derrumbarse como un viejo roble corroído desde dentro.

Por la noche, Nalyvaiko no podía dormir; escuchaba los sonidos del campamento: la tos ronca de un centinela, el lejano aullido de los lobos y el susurro de las hojas. Cada sonido parecía una amenaza potencial; cada sombra al borde de la luz del fuego adquiría la forma de un enemigo.

Comprendió que la paranoia, nacida de la traición, ahora lo había alcanzado a él también; comenzó a dudar incluso de aquellos que permanecían más leales.

Era un enemigo invisible, cuya lucha no requería espada, sino fe perdida. Las posiciones de los rebeldes se debilitaban no por falta de armas o alimentos, sino por la erosión de la confianza.

Cada día, la tensión y la sospecha los alejaba más de su objetivo, arrastrándolos cada vez más hacia el abismo de acusaciones mutuas y miedo.

La mañana trajo consigo una nueva sensación de carga. El sol que ascendía iluminaba no un único campamento unido, sino un conjunto de grupos separados por la desconfianza.

Esta situación pesaba sobre él, y comprendía que el camino hacia la liberación pasaba por restaurar la confianza, pero esa ruta le parecía la más difícil de todas.