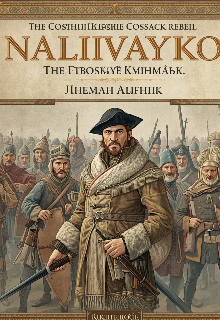

Severýn Nalyvaiko

12.2 Lucha por la justicia: drama interior

La oscuridad de la noche envolvía el campamento con un pesado manto, y el aire estaba cargado de pensamientos no expresados y presagios ominosos. El fuego de la hoguera crepitaba, como intentando disipar el silencio que se cernía sobre todos. Sebastián Nalyvaiko estaba sentado aparte, su mirada fija en las llamas, pero no veía el fuego; veía innumerables rostros desaparecidos en las batallas y miles de aquellos que aún podrían desaparecer mañana.

Su corazón, templado en combate, ahora se desgarraba en pedazos, como bajo la presión de un peso invisible. Por un lado, lo consumía un ardiente deseo de libertad, el derecho de su pueblo a respirar el aire de sus propios dominios. Ese fuego alimentaba su determinación, le daba fuerza para levantar la espada y guiar a la gente al combate. Pero, por otro lado, crecía la fría y pesada conciencia del precio a pagar. Cada victoria, cada porción de libertad ganada, se compraba con vidas. Las vidas de sus camaradas, de los simples cosacos y de los campesinos que se unieron a la rebelión con fe en un futuro mejor.

Recordó el rostro del joven Nikita, quien murió cerca de Bratslav, su último grito y sus ojos vacíos mirando al cielo. Recordó a la viuda Karpa, mirándolo con un bebé en brazos, y en su mirada no había solo dolor, sino una muda pregunta: ¿para qué? ¿Valió la pena este pedazo de tierra por la vida de su esposo? Estas imágenes lo perseguían, convirtiéndose en vigilantes nocturnos de su conciencia.

Este drama no era solo personal. Resonaba en cada tienda, en los ojos de cada guerrero. Lo seguían con fe, viéndolo como símbolo y guía. Pero, ¿tenía derecho a decidir por ellos? ¿Podía seguir conduciéndolos a la muerte, incluso si el objetivo era sagrado? Las preguntas giraban en su mente, sin darle descanso.

Se levantó y se alejó del campamento, hasta el borde del campo. El viento frío golpeaba su rostro, como intentando alejar sus dudas. Las estrellas en el cielo eran claras y distantes, indiferentes al sufrimiento humano. Allí, en soledad, su lucha interior se agudizó al límite. Hablaba consigo mismo, buscando respuestas en el silencio de la noche.

La libertad era el valor supremo, la idea por la cual valía la pena luchar y morir. Pero, ¿no se estaba convirtiendo la lucha misma en enemiga de esa idea, transformándose en una matanza sin sentido? Cada sacrificio acercaba la meta, pero al mismo tiempo le robaba a la futura Ucrania libre a sus mejores hijos. Era un círculo cerrado, del cual parecía no haber salida.

Sentía sobre sí la carga de la responsabilidad. No solo por su propia vida, sino por la vida de todos los que confiaban en él. Esta carga era más pesada que la más gruesa cota de malla forjada. Sabía que la decisión que debía tomar pronto determinaría no solo el destino de la rebelión, sino también la justicia moral de su causa. ¿Se podía alcanzar la justicia caminando sobre cadáveres? ¿No perdía la propia justicia su sentido en una lucha así?

Al regresar al campamento, pasó junto a los guerreros dormidos. En sus rostros buscó y encontró la respuesta. La fe en sus ojos, la disposición al sacrificio por un objetivo común, eran el combustible que alimentaba su propia determinación. Comprendió que su drama no era solo personal. Era el drama de todo un pueblo que había emprendido el camino de la lucha.

Pero esta comprensión no trajo paz. Solo agudizó su conciencia de que el día siguiente traería nuevas pruebas y nuevos sacrificios. Debía encontrar una decisión que combinara valor con sabiduría, determinación con prudencia. Se encontraba en una encrucijada, y cada camino prometía ser doloroso. La elección que hiciera definiría para siempre no solo su propio destino, sino que dejaría una huella indeleble en la historia de todo el cosacazgo.

El amanecer se acercaba, dispersando las sombras nocturnas, pero las sombras en su alma permanecían densas e implacables. Sabía que su lucha interior aún no había terminado, y que la decisión más difícil estaba por venir.