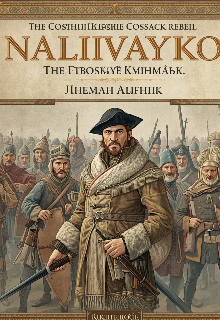

Severýn Nalyvaiko

15.2 Las últimas negociaciones: prueba de fortaleza

En una fría habitación débilmente iluminada del castillo de Varsovia, dos hombres se enfrentaban, sus rostros proyectando sombras inquietantes sobre la pared, como si la propia historia observara este encuentro decisivo. El aire estaba denso con recuerdos pesados de sangre derramada en los campos de Moldavia y amenazas no pronunciadas que resonaban en la estrecha habitación.

Nalyvaiko permanecía inmóvil, sintiendo el peso de cada palabra que flotaba entre él y el rey polaco. Su mano tocaba instintivamente la empuñadura de su sable, no como amenaza, sino como recordatorio del deber hacia aquellos que habían muerto bajo su mando. Cada uno de sus camaradas estaba ahora presente en la habitación; cada alma caída exigía justicia.

El rey Segismundo III, vestido de terciopelo y oro, estudiaba al líder cosaco con ojos acostumbrados a intrigas cortesanas y juegos diplomáticos. Sus dedos tamborileaban discretamente sobre el cetro, evaluando cada posible desarrollo de los acontecimientos. Ofrecía vida, pero una vida a cambio de libertad, una vida que se convertiría en reproche viviente a todo el honor cosaco.

Las condiciones eran duras e intransigentes: desarme total, reconocimiento de la autoridad de la corona, entrega de los aliados más cercanos. Nalyvaiko sentía cómo las palabras del rey resonaban en su alma como piedras lanzadas a un pozo profundo. Imaginaba los rostros de sus cosacos, sus esperanzas, su fe en él. ¿Podía comprar su supervivencia física a costa de su espíritu?

Sus dudas lo carcomían por dentro, como una jauría de ratas hambrientas. ¿Acaso no les había prometido libertad? ¿No los había llevado al combate con canciones en los labios y fe en el corazón? Ahora esa misma fe era puesta a prueba en la fría habitación de un castillo extranjero.

El diálogo se convirtió en un delicado duelo psicológico. El rey hablaba de estabilidad, de ley, de la posibilidad de vivir en paz. Nalyvaiko respondía sobre dignidad, sobre la tierra de sus antepasados, sobre el derecho a respirar libremente. Sus palabras parecían no encontrarse, solo pasar de largo.

De repente, el rey hizo un movimiento inesperado. Ofreció un perdón personal para Nalyvaiko, incluso un puesto en la corte, dejando el destino de su pueblo para después. Era la mayor tentación.

Nalyvaiko cerró los ojos por un instante. No veía al rey frente a él.

Cuando finalmente los abrió,

la sombra de la decepción cruzó los ojos del monarca.

Las negociaciones habían llegado a un callejón sin salida.

Ahora todos lo comprendían.

El siguiente paso sería uno solo.

La decisión final.

Nalyvaiko permaneció de pie.

Sintiendo el frío del futuro,

pero con el calor de su propia elección en el corazón.

15.3 Elección entre la vida y la muerte

Las sombras de las antorchas danzaban sobre las paredes de piedra de la mazmorra real, como si la muerte misma jugara su último juego con Nalyvaiko. El aire estaba denso con verdades no dichas, con el peso de la elección suspendida entre él y la muerte, como una espada afilada. Cada respiración olía a resina y a frío de piedra, recordándole la fugacidad de todo ser vivo, que el precio más alto de la libertad siempre ha sido la propia libertad.

Nalyvaiko permanecía inmóvil, sintiendo cómo cada herida en su cuerpo le hablaba en lenguaje de dolor y memoria. Eran crónicas de su lucha, mapas de marchas y batallas que lo habían llevado a este instante. El rey, vestido de carmesí y oro, lo miraba con fría curiosidad, como observando a una bestia extraña a punto de ser domada. Su propuesta sonaba como un golpe de espada contra un escudo: vida a cambio de renuncia, seguridad a cambio de olvido.

Pero, ¿qué vida le esperaba más allá de esos muros? ¿La de un traidor, que renuncia a sus ideales, a los camaradas caídos por la causa común? ¿Una vida donde cada mañana comenzaría con vergüenza y cada noche terminaría con pesadillas de los rostros que abandonó? Nalyvaiko sentía cómo este pensamiento quemaba su alma, como un hierro al rojo vivo.

Imaginaba cómo su nombre se convertiría en sinónimo de miedo y debilidad, cómo la historia lo borraría de la lista de héroes, dejando solo una sombra tímida.

Entonces sus pensamientos se dirigieron al otro camino, al que el rey llamaba muerte. Era un camino cubierto de sombras, pero en esas sombras veía no solo el final, sino la inmortalidad.

Morir por la fe, por la tierra, por las libertades cosacas —no era derrota. Era el último acto de heroísmo, el desafío final a los tiranos.

Veía cómo su sacrificio se convertiría en chispa,

una chispa que encendería los corazones de las futuras generaciones.

Cómo su nombre se transformaría en grito de guerra.

Ese grito resonaría sobre los campos de batalla durante años.

Su mirada se encontró con la del rey.

Y en ese instante se tendió un abismo de cosmovisiones entre ellos.

Uno veía solo política,

poder y control.

El otro veía el destino de un pueblo,

el arduo camino hacia la libertad,

el peso de la memoria histórica.

Nalyvaiko comprendió de repente.

Que su elección no era realmente entre vida y muerte.

Era la elección entre dos tipos de inmortalidad.

Una —olvidada y humillada,

La otra —eterna e inspiradora.

El aire en la mazmorra parecía aún más denso,

como si la historia misma contuviera la respiración,

esperando su palabra.

Nalyvaiko sintió una inesperada ligereza,

como si un enorme peso se hubiera levantado de sus hombros.

Se enderezó,

y su voz,

cuando finalmente habló,

era calma y firme,

como si no eligiera su propio destino,

sino el destino de todo un ideal.

Hablaba de honor,

de libertades,

de que un hombre puede morir,

pero la idea vivirá eternamente.

Cuando la última palabra salió de sus labios,

la mazmorra no se llenó de silencio,