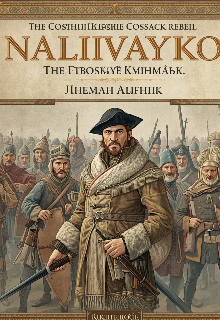

Severýn Nalyvaiko

17.1 Influencia en las generaciones futuras: un símbolo de lucha

El tiempo pasa, pero la memoria permanece. El nombre de Nalyvaiko, abrasado por el fuego de la rebelión y enfriado por las aguas del Dniéper, dejó de ser solo un nombre. Se transformó en un símbolo, en una bandera que las nuevas generaciones llevaban en sus corazones, incluso sin haber visto su rostro. Los jóvenes que montaban a caballo en las estepas ya no salían simplemente de caza o de patrulla. Seguían el sendero de Nalyvaiko, y cada uno de sus pasos resonaba con los suyos; cada desafío de la vida se percibía a través del prisma de su valentía.

En los campamentos, junto a las hogueras, donde olía a humo y a cenas tardías, los viejos cosacos contaban historias. Sus voces, ásperas por el tabaco y el tiempo, daban vida a las sombras del pasado. Hablaban no solo de batallas, del brillo de las espadas y del estruendo de los cañones. Hablaban de elección. De cómo Nalyvaiko, al enfrentar al rey en los lujosos palacios de Varsovia, eligió no la vida, sino la dignidad. No la seguridad, sino el derecho a decir la verdad. Esta historia, transmitida de boca en boca, de generación en generación, se convirtió en una brújula moral para quienes apenas comenzaban su camino.

Para el joven luchador, el ideal no era la furia ciega, ni la sed de sangre. El ideal era esa misma determinación que demostraba el líder al entrar en negociaciones, sabiendo que podían ser una trampa. Era un código de honor forjado no por miedo, sino por fe. Fe en que la libertad vale cualquier precio, incluso el de la propia vida. Sus acciones, sus dudas y sus decisiones finales se convirtieron en lecciones solemnes, historias vivas que moldeaban el carácter.

La juventud aprendía de él no solo a pelear, sino a pensar. A discernir una guerra justa de una matanza sin sentido. A encontrar aliados no solo entre los fuertes, sino entre los de corazón puro. Nalyvaiko se convirtió para ellos en un ejemplo no solo de guerrero, sino de estratega, diplomático, líder que ponía el destino de su pueblo por encima de intereses personales. Su imagen, grabada en la memoria del pueblo, inspiraba hazañas, pero también prevenía contra la crueldad innecesaria, recordando que la verdadera fuerza reside en la verdad.

Cada victoria, cada derrota, cada pérdida en batallas futuras se interpretaba a través del prisma de su experiencia. Su lucha no terminó en el cadalso de Varsovia. Continuó en aquellos que escucharon su historia. Resonaba en las canciones que se cantaban en los campamentos cosacos, en los relatos transmitidos de padre a hijo. Dejó de ser un hombre y se convirtió en un fenómeno, una parte estable de la conciencia colectiva.

Así, el legado de Nalyvaiko no vivía en monumentos de piedra, sino en corazones vivos. Era ese fuego interior que encendía el deseo de luchar por la verdad incluso cuando las posibilidades eran mínimas. Enseñaba que el verdadero heroísmo no consiste en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de superarlo por algo mayor. Y cada nuevo luchador que emprendía el camino de la guerra llevaba consigo una parte de su espíritu, continuando la lucha interminable por la libertad que él alguna vez comenzó.