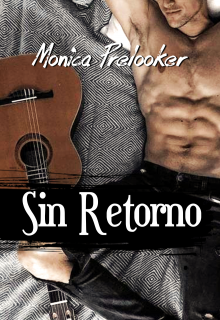

Sin Retorno

111. Un Puñetazo en la Nariz

Aterrizaron en Bariloche en una fresca tarde de lluvia y viento a fines de primavera. Como cualquier californiano con destino a la Patagonia, se apresuraron a ponerse sus chaquetas de invierno, guantes, bufandas, gorros. Y se encontraron con que en el aeropuerto todo el mundo iba en mangas cortas.

El viento los empujó hacia un costado cuando salieron para tomar un taxi.

—No podías fijarte en alguien que viviera en el Caribe, ¿no? —rezongó Sean, ayudando a Jo a subir al auto.

El taxi los llevó por una carretera flanqueada de pinos hasta la carretera principal paralela al lago, que se agitaba a la derecha, oscuro, inmenso en el atardecer, las luces de la ciudad encendiéndose allá adelante a lo largo de la orilla por muchos kilómetros.

Se registraron en el hotel pasadas las siete y Jo detuvo a Jim antes que entrara en su habitación.

—No te duermas. Sólo tenemos tiempo de ducharnos y comer un bocado antes de salir.

Jim se limitó a asentir y cerró la puerta. Así como Sean había organizado el viaje en tiempo récord, ahora ella asumía la dirección de aquella expedición surrealista, que ya los había arrastrado a quince mil kilómetros de casa.

—Si no lo perdona —gruñó Sean, entrando con Jo a la habitación vecina a la de Jim—, la haré cambiar de idea a puntapiés.

—Tranquilo, tigre —rió ella.

Dejaron el hotel una horas después, y Jo guió a los Robinson por la estrecha callecita adoquinada que comenzaba en la esquina misma de su hotel. Jim se detuvo a mirar a su alrededor, porque el lugar le resultaba extrañamente familiar. Sean y Jo lo aguardaron en silencio. Miró los grafitis artísticos a ambos lados, las luces de los bares allí adelante. Por supuesto. Silvia le había mostrado aquella calle en su primer video. Asintió sonriendo de costado y alcanzó a los otros dos.

—Es allí —dijo señalando hacia el final de la calle—. El cartel circular de madera a la izquierda.

Sean y Jo lo siguieron sin hacer preguntas.

Sí, éste era el lugar, la casa con interior de madera convertida en bar. A través de las ventanas vieron que estaba casi vacío, sólo cuatro muchachos bebiendo junto a la barra.

—Déjenme hablar a mí —dijo Jo sacando su teléfono.

Jim la invitó a entrar primero y fue tras ella con su hermano.

Jo rodeó a los muchachos en la barra para dirigirse directamente al encargado.

—¡Hola! ¿Hablas inglés? ¡Genial! —Le mostró una foto en su teléfono—. Estoy buscando a esta chica. Se llama Silvia y…

—¿Jo?

Ella se volvió sorprendida. Uno de los muchachos se inclinaba sobre la barra hacia ella, incrédulo. Jo lo reconoció de inmediato: era uno de los mejores amigos de Silvia.

—¡Hola, Miyén! ¡Tanto tiempo sin…!

Pero Miyén ya no le prestaba atención. Volteó hacia la puerta, vio a los dos hombres que aguardaban allí y reconoció al alto con la gorra negra y las manos en los bolsillos.

Antes que nadie alcanzara a reaccionar, Miyén saltó sobre Jim y le asestó un puñetazo en la nariz. Sean se abalanzó sobre él, pero su hermano le sujetó un brazo y lo obligó a retroceder.

—Quieto ahí, hermano —dijo Jim, sin preocuparse por la sangre que goteaba de su nariz.

Sean lo ignoró y trató de volver a adelantarse. Jim lo detuvo otra vez.

—¡No te entrometas, maldita sea! —masculló Jim.

Jo se había quedado de una pieza, y el encargado corría para salir de detrás de la barra e ir a interponerse entre Jim y Miyén. Los otros muchachos lo detuvieron, cerrando filas tras su amigo. Sean bufaba como un toro furioso. Miyén miraba con fijeza a Jim, los puños apretados junto a sus muslos, la barbilla alzada en un gesto desafiante.

—¿Qué mierda haces aquí, hijo de puta? —le espetó.

Jim se enjugó la sangre con el dorso de la mano, esbozando una sonrisita irónica.

—Pues, verás, estaba tan aburrido en LA que se me ocurrió cruzar el jodido mundo para que me rompan la nariz.

Miyén se inclinó hacia él. —Puedo concederte tu deseo ahora mismo.

Jim rió por lo bajo. —Vamos, ¿por qué crees que estoy aquí? Vine por ella.

Jo se apresuró junto a Jim con pañuelos descartables. Intentó pararse entre él y Miyén, pero Jim la hizo retroceder con suavidad.

—Estoy bien. Encárgate de controlar a mi hermano, por favor —le susurró.

—¿Silvia sabe que estás aquí? —inquirió Miyén.

Jim meneó la cabeza, apretando el pañuelo contra su nariz. —No, no tuve ocasión de avisarle.

Miyén sacó su teléfono y Jim lo detuvo con un gesto.

—Aguarda, por favor. Si sabe que estoy, no vendrá.

—¿Y espera que te dé gusto? ¡Habla! ¿Por qué estás aquí?

#22125 en Novela romántica

#3874 en Chick lit

celebridad rockstar famoso, millonario y chica comun, amor distancia anhelos

Editado: 15.08.2023