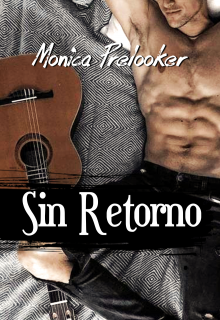

Sin Retorno

116. Olvida el Poster

—¡Apurate que ya es tarde!

—¡No encuentro una de mis zapatillas!

—¿Qué hacés? ¡Jim está durmiendo!

—¡Pero creo que la dejé en tu pieza!

—¿Y qué hacen tus zapatillas en mi pieza? Dejá, ni importa. Tratá de no despertarlo.

Jim se frotó la cara oyendo los susurros en el comedor. Las cortinas de la ventana estaban abiertas a un cielo gris y opaco sobre árboles cubiertos de nieve. A juzgar por la luz, había amanecido hacía rato, así que no podía ser tan temprano. El otro lado de la cama ya estaba frío.

Un muchacho de veinte años, más alto que él, se asomó al dormitorio. Lo vio despierto y le dirigió una sonrisa apologética.

—Hola, Jim —murmuró en inglés. Bajó la vista y se agachó a recoger algo muy contento—. ¡Acá está!

—¡Bajá la voz! —lo regañó Silvia desde la cocina.

El muchacho se fue con algo en su mano y cerró la puerta tras él. ¿Ése era el hermanito de Silvia? La forma en la que ella siempre hablaba de él lo había hecho pensar en un chico entrando a la adolescencia, no aquel monstruo barbudo de voz grave y retumbante.

Suspiró y tuvo la pésima idea de echar un vistazo al reloj en la mesa de noche de Silvia. ¿Qué? ¿Las siete? Miró por la ventana otra vez. Hubiera jurado que eran al menos las diez. ¿A qué hora amanecía en ese lugar delirante?

Se cubrió la cara con la almohada, demasiado cansado para levantarse a cerrar las cortinas. Sólo quería seguir durmiendo. Ya no llegaban más ruidos del comedor. Comenzaba a adormecerse cuando oyó voces de nuevo y la puerta de la casa que se abría.

—Mierda —gruñó, cruzando los brazos sobre la almohada.

Un momento después oyó que alguien corría hacia el dormitorio. La puerta se abrió con tanto ímpetu que golpeó la pared y algo o alguien saltó sobre la cama.

—¡Al fin solos! —exclamó Silvia alegremente.

—Cállate —masculló Jim.

Ella le arrancó la almohada riendo.

—Voy a matarte, mujer —gruñó él, volteando para darle la espalda. Lo cual lo dejó de frente a la maldita ventana.

Silvia le sujetó un hombro y lo obligó a volver a tenderse de espaldas. Jim jamás llegó a declararse oficialmente enfadado, porque apenas abrió la boca para hacerlo, quedó atrapada en la de Silvia.

—Ya podrás matarme luego —susurró ella, dejando que sus labios resbalaran hacia el cuello de Jim, al tiempo que su mano le acariciaba el pecho de camino hacia su estómago.

Jim contuvo el aliento. Había olvidado la forma en la que ella sabía hacer reaccionar su cuerpo, que sus manos se movieran como si tuvieran voluntad propia, que su espalda se arqueara, que sus caderas obedecieran sus caprichos.

No se trataba tanto de lo que hacía, sino cómo. Y no sólo eso. Era porque se trataba de ella. Lo reclamaba con su cuerpo y con su risa, su sensibilidad, su poesía, su amor por las cosas simples de la vida.

Pronto no recordaba nada de eso, luchando por escapar de aquella boca endiablada y aquellas manos crueles para atraparla bajo su cuerpo. Pero ella meneó un dedo ante su nariz, deteniéndolo.

—Estate quieto. Hoy eres mío.

Su acento, la caricia de su aliento tibio. Jim sólo pudo obedecer, los ojos cerrados, los brazos abiertos, negociando con sus pulmones para que no renunciaran tan pronto. Sin embargo, un momento después ella se apartó de su cuerpo. Jim permaneció muy quieto, esperando. Un segundo, tres, diez. Abrió los ojos. Encontró a Silvia tendida a su lado, aquellos ojos oscuros, expresivos, observándolo.

—¿Siempre eres tan fácil? —inquirió, intentando sonar burlona.

Jim flexionó un brazo bajo su cabeza, sonriendo de costado. —Dicen por allí que soy el polvo más fácil del mundo —replicó. Le sujetó la pechera de la camiseta y la hizo inclinarse hacia él para besarla—. A menos que busques algo más que carne.

Tal como aquella noche en la posada, ella rió por lo bajo y murmuró contra sus labios: —Maldito bastardo.

Fue lo último que dijeron en varias horas.

Jim le cedió la iniciativa con gusto, y ella aprovechó la oportunidad tal como él ansiaba que hiciera. Silvia le impuso su deseo, su ritmo, sus juegos, sus pausas.

Lo necesitaba. Lo había echado tanto de menos, sin la menor esperanza de volver a verlo jamás. Lo había soñado tantas noches para negarlo tantas mañanas. Necesitaba todo de él, su cuerpo, su fuerza, su belleza, su talento, su calor, su imprudencia. Quería sumergirse en aquel caudal incontenible de energía que él derramaba a manos llenas en un concierto o en una fiesta. Quería perderse en el torbellino que se agitaba en su interior. Necesitaba reír todo lo que lo había llorado, besarlo todo lo que lo había negado.

Y Jim lo comprendía, como siempre había comprendido lo que ella necesitaba de él. Que cantara o que la escuchara, que detuviera con una mano la tempestad que la amenazaba, que se rindiera a su capricho.

#22125 en Novela romántica

#3874 en Chick lit

celebridad rockstar famoso, millonario y chica comun, amor distancia anhelos

Editado: 15.08.2023