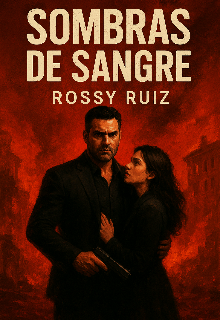

Sombras de Sangre

Capítulo 18: Bajo el Fuego de la Traición

El estruendo de los disparos siguió retumbando en las paredes de la cabaña como un eco ensordecedor, mezclándose con el rugido de la tormenta que arrasaba afuera. Lucía apenas podía ver, cubierta bajo el cuerpo de Adrián, pero sentía el peso de su protección, su respiración rápida, caliente, agitada. Él no la soltó ni un segundo, incluso cuando las balas seguían rompiendo ventanas y astillando la madera.

—¡No te muevas! —ordenó Adrián con voz ronca, tan cerca que ella pudo sentir el temblor en sus palabras.

Lucía asintió, incapaz de hablar. No tenía miedo de morir; tenía miedo de que él muriera por protegerla.

En cuanto hubo un segundo de silencio, Adrián se levantó lo suficiente para arrastrarla hacia la esquina más alejada de la chimenea. La tomó del brazo, fuerte pero con una urgencia casi desesperada, como si temiera perderla en cualquier paso.

—Tienes que mantenerte detrás de mí —le dijo sin apartar la mirada del frente.

Ella apenas tuvo tiempo de asentir cuando, de pronto, la puerta destrozada se abrió por completo. La silueta de Elena apareció recortada contra la lluvia. Entrada. De pie. Sonriente.

Una sonrisa que helaba la sangre.

—Qué escena tan conmovedora… —susurró mientras avanzaba—. Adrián, siempre sacrificándose por mujeres que no entienden el mundo en el que viven.

Adrián apuntó directo a su cabeza.

—No des un paso más.

—¿Por qué? ¿Porque te descubrió? —preguntó Elena, ladeando la cabeza—. ¿O porque estás empezando a sentir algo por ella?

Lucía sintió cómo su corazón se clavaba en su pecho. No quería escuchar eso. No ahora. No mientras la casa se derrumbaba en pedazos.

Elena levantó las manos, fingiendo inocencia.

—Relájate, Adrián. Si hubiera querido matarte, no habría venido sola.

Entonces, de la oscuridad detrás de ella, dos hombres armados cruzaron el umbral.

Lucía tragó saliva. Adrián no movió el arma. Pero su mandíbula se endureció como acero.

—Voy a repetirlo —dijo él—. Vete, Elena.

—No sin ella.

Lucía sintió que el aire le faltaba.

Adrián avanzó un paso, cubriéndola aún más con su cuerpo.

—Ella no tiene nada que ver con esto —escupió entre dientes.

Elena rió suave.

—Adrián… siempre negando lo obvio. ¿Crees que no sé lo que haces? ¿Crees que no veo cómo la miras? Eso te hace débil. Y un hombre débil… es un hombre muerto.

Adrián apretó el gatillo, listo para disparar, pero la mujer levantó un dedo.

—No te conviene matarme —susurró—. Tengo algo que necesitas.

Eso lo detuvo.

Los hombres armados tensaron sus armas. La tormenta rugía. La chimenea apenas iluminaba los rostros, dejando más sombras que claridad.

—Adrián —prosiguió Elena, dando un paso hacia adelante—. Tienes un traidor en tu círculo. Uno muy cerca. Y yo sé exactamente quién es.

Esa frase cayó sobre ellos como una bomba silenciosa.

Lucía sintió cómo Adrián se congelaba por dentro. No bajó el arma, pero la duda lo atravesó, evidente.

—¿Por qué tendría que creerte? —preguntó él.

—Porque vine aquí arriesgando mi vida —respondió ella, con voz lenta, controlada—. Porque, aunque lo niegues, alguna vez fuiste importante para mí. Y porque si no te digo esto ahora… mañana estarás muerto.

Lucía observó la escena desde atrás, tratando de entender las piezas sueltas. Algo en Elena no encajaba: su postura, su mirada, su tono. Había algo más profundo detrás de su obsesión, algo que no solo era resentimiento o venganza. Era personal. Muy personal.

Adrián se tensó.

—Habla —ordenó.

Elena sonrió, pero era una sonrisa amarga, rota.

—El traidor es alguien cercano —dijo finalmente—. Alguien que conoces desde antes de que ella apareciera.

Miró directamente a Lucía al decir eso, como una daga envenenada.

—Alguien que sabe a dónde vas, qué haces, con quién hablas. Que ha vendido tu ubicación más de una vez. Es la razón por la que casi mueres en la villa. La razón por la que estás aquí ahora… como un animal acorralado.

Lucía contuvo el aliento.

Adrián no parpadeó.

La lluvia seguía cayendo, cada vez más fuerte.

—Dime quién es —puso Adrián, esta vez sin rastro de duda.

—Solo si me vas a escuchar —respondió Elena—. Y si me prometes algo a cambio.

Lucía lo sintió. Esa tensión en Adrián. Ese miedo a entrar en un trato que podría destruirlos por completo.

—No voy a negociar contigo —respondió él, bajando la voz—. Estás en mi casa. Con armas apuntándome. Mis hombres vienen en camino. Tienes diez segundos pa—

La ventana del costado explotó.

Otro disparo. Otro impacto.

Otro sonidó cortante que rompió la conversación.

Los hombres de Elena se giraron, confundidos.

Adrián aprovechó el segundo exacto. Disparó primero, directo al brazo del más cercano. El segundo hombre retrocedió buscando cobertura.

Elena retrocedió también, sorprendida.

—¡Lucía, atrás! —gritó Adrián.

La tomó del brazo y la arrastró hacia el pasillo, protegiéndola mientras intercambiaba disparos.

—¡Adrián! —gritó ella, sintiendo que el mundo se movía demasiado rápido—. ¡Estás sangrando!

Él no se detuvo.

Un corte profundo en su antebrazo izquierdo dejaba un rastro brillante en su piel, pero él actuó como si no existiera.

Adrenalina pura.

Disparó otra vez, acertando. El segundo hombre cayó contra la mesa rota.

Elena, sin embargo, ya se había escabullido hacia la puerta trasera.

—¡Elena! —rugió Adrián, corriendo detrás de ella.

Pero antes de que pudiera alcanzarla, los pasos de la mujer desaparecieron en la lluvia.

Lucía lo llamó, desesperada:

—¡Adrián, espera!

Él se giró. Jadeante. Cubierto de lluvia, sudor y sangre. Y por primera vez, la vio. Realmente la vio. Lucía estaba temblando, empapada, con el rostro marcado por el miedo y el valor al mismo tiempo.

Y algo en él cedió.