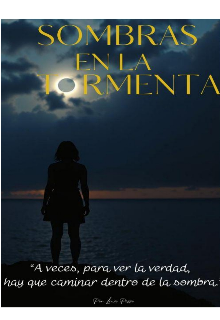

Sombras En La Tormenta

Prólogo

El cielo tiembla.

La ciudad parece contener la respiración justo antes de la

lluvia. En las alturas de Costa Bruma, las luces de los

rascacielos se reflejan en el mar como cuchillas de vidrio.

Valentina Ríos corre.

El sonido de sus pasos rebota entre los muros húmedos del

viejo distrito portuario. Lleva el cabello pegado al rostro, el

abrigo empapado, y una pequeña memoria metálica en la

mano: el tipo de cosa que puede cambiarlo todo… o

destruirla.

Detrás de ella, un motor ruge.

Alguien dispara. La bala parte un cartel en dos, chispas

sobre la lluvia.

Valentina se lanza al suelo, respira hondo, y se obliga a

seguir. No hay tiempo para pensar. Solo correr.

Una voz en su auricular, distorsionada por la estática,

rompe el silencio:

—Valentina… si estás escuchando esto, significa que ya te

encontraron. No confíes en nadie.

La voz se corta.

Ella gira una esquina y se detiene frente al muelle. El mar

golpea con furia.

El horizonte se ilumina: un eclipse parcial rompe entre las

nubes, mitad luz, mitad sombra.

El reflejo tiñe el agua de oro y carbón.

Valentina observa el cielo unos segundos, con el corazón a punto de estallar.

La memoria que aprieta en su mano vibra: un código azul se enciende en la superficie.

Por un instante, comprende que todo —su carrera, su

familia, incluso su pasado— se reduce a ese destello.

El sonido de pasos se acerca.

Una silueta emerge entre la lluvia: alta, firme, con el rostro

oculto bajo una capucha.

Apunta un arma hacia ella.

—Entrégame el dispositivo —dice la voz.

Valentina levanta la mirada, desafiante.

—Primero dime quién eres.

El hombre da un paso adelante.

El eclipse se refleja en su rostro: medio en sombras, medio iluminado.

—Soy quien puede salvarte —responde—. O quien tendrá

que matarte.

El trueno estalla.

Y la tormenta comienza.