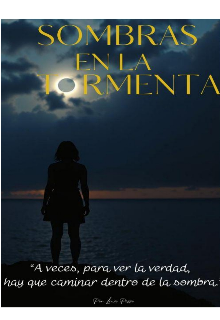

Sombras En La Tormenta

La Llamada

La lluvia golpea los ventanales como si quisiera entrar a la

fuerza. El reloj digital de la sala parpadea 02:17 a. m., y

Valentina Ríos no ha dormido ni un minuto. La redacción

cerró hace horas, pero ella sigue frente a su laptop, rodeada de tazas vacías y carpetas abiertas como heridas que se niegan a cerrar.

Su celular vibra sobre la mesa. Un número desconocido

aparece en pantalla.

—¿Quién diablos llama a esta hora? —murmura, frunciendo el ceño.

Contesta sin pensarlo demasiado.

—¿Valentina Ríos? —La voz es masculina, grave,

distorsionada como si hablara a través de un filtro.

—¿Quién habla?

—No importa quién soy. Escucha con atención. Lo que vas a encontrar cambiará todo… pero si te equivocas, te matarán.

Un clic seco. La llamada se corta. Valentina aprieta el celular con fuerza.

—Genial. Un loco más —masculla, pero algo en su interior

se agita.

La vibración vuelve, esta vez con un mensaje. Es una imagen pixelada, acompañada de unas coordenadas: 11.9835° N, 45.7731° O. En la esquina inferior se ve un emblema negro con forma de eclipse.

Valentina se pone de pie. Su instinto de periodista le ruge al oído: Ahí hay una historia.

Enciende la pantalla de la laptop y teclea rápido. Las

coordenadas apuntan a una zona restringida en la costa

norte de Costa Bruma, donde supuestamente no hay nada.

Solo mar abierto y un viejo muelle abandonado. Pero… hay

algo más. Una luz parpadeante en imágenes satelitales.

—Esto no es casualidad —susurra.

Agarra su grabadora, una linterna y su chaqueta

impermeable. No llama a nadie. No quiere testigos, ni

consejos que la hagan retroceder. Sale al pasillo oscuro de su edificio y siente cómo la humedad nocturna se pega a su piel.

El muelle huele a óxido y sal podrida. Las tablas de madera crujen bajo sus botas. La linterna ilumina lo justo para no

tropezar. En medio de la oscuridad, escucha el rumor de

motores lejanos, como si algo pesado se moviera bajo el agua.

—No me gusta esto… —susurra, pero avanza igual.

De pronto, un haz de luz atraviesa la neblina desde el extremo del muelle. Una figura alta, encapuchada, la observa en

silencio.

—¡Oye! ¿Quién eres? —grita.

La figura no responde. Da un paso hacia atrás… y

desaparece entre las sombras.

Valentina corre tras ella. El muelle tiembla cuando una

explosión retumba a pocos metros. Un contenedor metálico

estalla en mil pedazos. La onda de choque la lanza al suelo.

El eco del estallido se mezcla con el rugido del mar.

Aturdida, Valentina se incorpora. La figura encapuchada

lucha contra dos hombres armados, vestidos de negro, con máscaras tácticas. Se mueven con precisión militar. Ella

retrocede instintivamente, escondiéndose tras un pilar.

Uno de los atacantes apunta hacia la figura. Un disparo corta el aire. Chispa. Grito. El encapuchado responde con un movimiento seco y derriba al primero de un golpe certero.

El segundo la ve. A Valentina. Sus ojos fríos brillan bajo la

máscara. Levanta el arma.

El tiempo se ralentiza. El corazón le retumba en los oídos.

Pero antes de que dispare, el encapuchado se interpone, lo desarma con brutal eficacia y lo lanza al agua.

Valentina jadea. La figura se vuelve hacia ella. Por primera

vez, ve su rostro a la luz de la linterna: un hombre de mirada intensa, mandíbula firme, empapado por la lluvia.

—Si quieres vivir, muévete —dice con voz ronca.

Ella duda un instante… pero da un paso hacia él.

En la distancia, en una torre de vigilancia, Mara Lenz

observa la escena a través de una cámara térmica.

—Así que finalmente apareciste, Valentina Ríos —dice con

una sonrisa helada—. Que comience el juego.