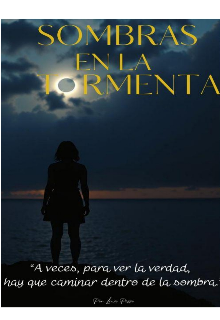

Sombras En La Tormenta

– El primer encuentro

El muelle arde.

El olor a pólvora se mezcla con el salitre, y los restos de

metal chispean bajo la lluvia. Valentina corre detrás del

hombre que acaba de salvarle la vida. No sabe quién es,

pero sus pasos son firmes, calculados, como si conociera

cada rincón del puerto.

—¿A dónde vamos? —pregunta jadeando.

—A donde no puedan vernos —responde él sin mirar atrás.

Doblan por un pasillo entre contenedores derrumbados. Una sirena suena en la distancia: patrullas, quizá. O tal vez los hombres de negro que aún los buscan.

El desconocido se detiene y revisa la esquina. Sus

movimientos son rápidos, silenciosos. Luego se vuelve hacia ella.

—¿Trajiste a alguien contigo?

—No. Vine sola —responde Valentina, ofendida.

—Entonces acabas de poner tu nombre en la lista

equivocada.

Un ruido metálico los interrumpe. Dos figuras se acercan por el corredor, linternas encendidas. El hombre saca una pistola negra de la chaqueta. Valentina traga saliva.

—¿Qué demonios… quién eres tú? —susurra.

—Alguien que no tiene tiempo para explicaciones.

Dispara una sola vez. La bala revienta una lámpara sobre los atacantes, y la oscuridad los cubre. Agarra la mano de

Valentina y corren entre las sombras.

Llegan hasta una bodega vieja, con el cartel oxidado que dice Pesquera San Nereo. El hombre cierra la puerta de un golpe y tranca con una barra de hierro.

Solo entonces Valentina puede mirarlo con calma: pelo

oscuro pegado por la lluvia, mirada tensa, cicatriz leve sobre la ceja.

—Me debes una explicación —dice ella, alzando la voz.

Él deja el arma sobre una mesa y revisa una mochila

empapada.

—Primero, dime qué haces aquí.

—Recibí una llamada. Un mensaje anónimo con unas

coordenadas. Vine a investigar.

—¿Una llamada? —su rostro se endurece—. Entonces ya te

tienen fichada.

Valentina retrocede un paso.

—¿Quiénes “ellos”?

—La gente detrás de ese símbolo —responde, sacando de la mochila un pequeño disco metálico con el emblema del eclipse grabado—.

—¿Eclipse?

—Así los llaman. Y si los viste de cerca, no te dejarán

tranquila.

El silencio pesa entre ambos. Solo el golpeteo de la lluvia

contra el techo llena el aire.

—Soy Elías Duarte —dice al fin—. Y a partir de ahora,

Valentina, si quieres seguir viva, tendrás que confiar en mí.

Ella lo mira fijamente. Su instinto le grita que no confíe, que huya. Pero algo en la firmeza de su voz, en la forma en que pronuncia su nombre, la ancla al suelo.

—De acuerdo —responde con un hilo de voz—. Pero

mañana quiero respuestas.

Elías asiente. Afuera, los motores de los vehículos se alejan lentamente.

Por ahora, están a salvo.

O eso creen.