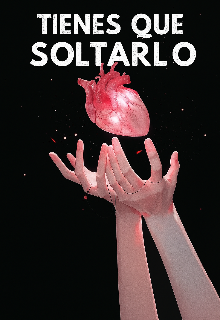

Tienes Que Soltarlo

Cuando el alma se cansa

Fue un adiós sin palabras, sin gritos, sin lágrimas… solo el silencio llenándolo todo. Las miradas ya no buscaban encontrarse, y las manos, antes refugio, ahora eran extrañas. No hubo traición, solo una lenta pérdida de sentido, como un atardecer que se apaga sin que nadie lo note. El amor, alguna vez fuego, se volvió ceniza, y con él se fue también el deseo de quedarse. Dolía, pero era un dolor sereno, resignado… como aceptar que lo que alguna vez floreció, ya no volverá a crecer.

No pasó de un día para otro. Primero fueron las respuestas cortas, luego las ausencias disfrazadas de ocupaciones. Después, las sonrisas forzadas y los abrazos vacíos. Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a hablar solo para no sentirnos culpables del silencio. Había más distancia en una palabra indiferente que en mil kilómetros.

Lo más triste no fue perder al otro, sino perderme a mí misma en el intento de salvar algo que ya estaba roto. Me olvidé de mis propias emociones para sostener un hilo que se deshilachaba entre mis dedos. Y cuando el alma se cansa… no grita, no llora: simplemente se apaga.

Aceptar que ya no duele como antes, que ya no importa como solía importar, también es una forma de duelo. Y aunque parezca liberación, lleva consigo una tristeza profunda, esa que no se nota pero pesa. Porque dejar ir no siempre es un acto de fuerza, a veces es simplemente rendirse cuando ya no queda nada por sostener.