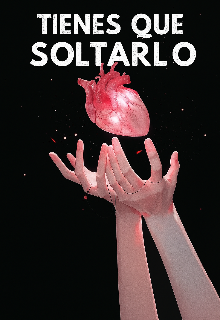

Tienes Que Soltarlo

Cuando entendí que era demasiado tarde

Nunca supe en qué momento dejé de mirarla como antes. Tal vez fue el cansancio, la rutina, o simplemente mi torpeza emocional disfrazada de indiferencia. Pensaba que siempre estaría ahí… porque ella era así: firme, leal, constante. Nunca imaginé que un día se cansaría.

Ahora la casa se siente enorme. Vacía de su voz, de sus pasos, de su risa que llenaba cada rincón sin esfuerzo. Me sorprendo buscando sus cosas, como si de pronto fuera a volver por una última palabra, por una última mirada… pero no lo hace. Y sé que no lo hará.

Ella se fue mucho antes de cerrar la puerta. Se fue en sus silencios, en sus ojos tristes, en las noches en las que dormía de espaldas y yo fingía que todo estaba bien. Yo también me fui, pero no tuve el valor de admitirlo. Me escondí detrás de excusas, de ocupaciones… mientras el amor se moría frente a mí y yo ni siquiera lo vi desangrarse.

Lo más doloroso no es su ausencia. Es recordar todas las veces en que pude haberla retenido y no lo hice. Todas las veces que callé cuando ella solo necesitaba una palabra. Ahora leo su carta… sí, la encontré. No la respondió, no la firmó, pero la dejó como quien deja un cierre para no tener que decirlo en voz alta.

Y duele.

Duele porque la dejé ir creyendo que no lo haría.

Duele porque su adiós fue silencioso, pero definitivo.

Y sobre todo, duele porque, ahora lo sé, ella merecía más.

Más de mí. Más de lo que le di.