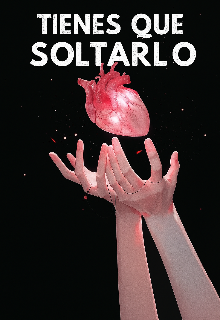

Tienes Que Soltarlo

Cuando ya no sentía lo mismo

No fue de un día para otro. No hubo un punto exacto donde todo se rompió. Fue más bien como una vela apagándose lentamente… hasta que un día, sin darme cuenta, ya no quedaba fuego.

Me dolía admitirlo incluso a mí misma. Me aferraba a los recuerdos como si fueran prueba de que aún quedaba algo. Pero ya no era igual. Sus palabras no me tocaban, sus gestos no me movían, y sus promesas… sonaban vacías, repetidas, lejanas.

Lo miraba y recordaba cómo alguna vez me latía el pecho al verlo. Ahora, solo me invadía una calma triste, como quien observa un lugar donde alguna vez fue feliz, pero ya no lo es. Y en mi silencio, entendí que el amor no siempre muere por un error. A veces simplemente se gasta. Se deshilacha. Se apaga.

Ya no tenía fuerzas para fingir interés. Me cansaban las conversaciones forzadas, los besos sin emoción, las sonrisas que no me nacían. Me sentía culpable, sí. Porque él seguía ahí, intentando, y yo… yo ya me había ido por dentro.

Fue entonces cuando lo supe: no era falta de amor lo que dolía, era la presencia del desamor. Esa sensación de estar, pero sin querer estar. De seguir, solo por no herir. Pero quedarse por lástima es una forma lenta de romperse.

Y entendí que tenía que irme.

No por rabia.

No por alguien más.

Sino porque quedarse sin sentir, es traicionar a los dos.

---