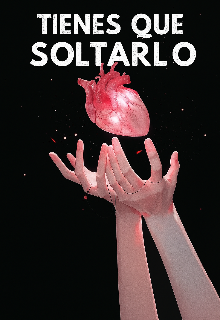

Tienes Que Soltarlo

Aprender a volver a mí

Sanar no se sintió como una liberación repentina. No fue despertarme un día sin dolor, ni borrar de golpe su nombre de mi memoria. Sanar fue más bien aprender a vivir con el eco… hasta que dejó de doler.

Al principio, me sentía vacía. Como si me hubieran arrancado una parte del alma y me tocara aprender a caminar sin ella. Las cosas más simples me hacían llorar: una canción, una taza de café, el hueco en la cama. Pero con el tiempo, ese dolor dejó de ser un enemigo. Empezó a convertirse en maestra.

Comencé por lo pequeño. Abrí las ventanas. Limpié el espacio como si al hacerlo pudiera también limpiar lo que me dolía por dentro. Salí a caminar sin rumbo, solo para sentir el aire, para recordar que aún estaba viva. Me regalé flores. Volví a escribir. Me miré al espejo sin buscar defectos ni disculpas.

Y descubrí algo: no me había perdido por amor, me había olvidado por costumbre.

Sanar fue abrazarme con la misma fuerza con la que quise abrazarlo a él. Fue entender que no todo lo que duele se repara con volver. A veces se repara con irse… y con quedarse después contigo misma.

Un día, sin darme cuenta, escuché nuestra canción y ya no lloré.

Ese día supe que algo dentro de mí había cambiado.

Y aunque todavía me duele a ratos, hoy… me tengo.

Y eso, después de todo, es suficiente para seguir.