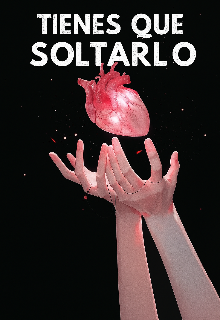

Tienes Que Soltarlo

Lo que aprendí del amor

Estábamos sentadas en ese café donde el mundo parecía detenerse por un rato.

Ella —más joven, más herida, más confundida— me miraba con los ojos llenos de preguntas que yo también tuve alguna vez.

—¿Y cómo supiste que ya habías sanado? —me preguntó, con la voz baja, como si tuviera miedo de la respuesta.

Sonreí. No por tener todas las respuestas, sino porque ahora sé que no las necesito.

—No lo supe de un día para otro —le dije—. Solo un día dejé de buscarlo en cada rostro. Dejé de esperar un mensaje, una disculpa o una segunda oportunidad. Y ahí entendí… que había soltado de verdad.

Ella bajó la mirada. Acariciaba su taza como quien se aferra a algo caliente para no quebrarse.

—¿Y ya no duele? —preguntó.

—A veces —respondí sin mentir—. Pero ya no me destruye. Ya no me pierdo en ese dolor. Aprendí que el amor no siempre dura, pero siempre enseña. Y si logras escucharte después de tanto ruido… te das cuenta de que tú también mereces ser elegida. Por ti.

Se hizo un pequeño silencio.

Después levantó la vista, y vi en ella algo que reconocí: la semilla de la calma.

—¿Y si algún día llega alguien nuevo? —dijo casi en susurro.

—Entonces ya sabrás qué no volver a permitir.

Ya sabrás que mereces amor sin mendigarlo.

Y si no llega… también sabrás vivir en paz contigo.

Se quedó en silencio, como si esas palabras fueran una manta que la cubría por dentro.

Yo también fui ella.

Y ahora… la miro con ternura.

Porque, al final, todo lo que perdí me trajo justo aquí:

al lugar donde entendí que el amor más importante es el que me tengo.