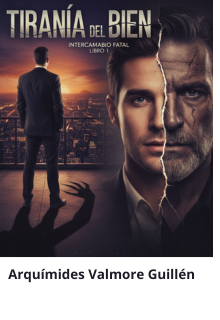

Tiranía del bien

Prólogo: Un Sermón desde el Penthouse

Me dijeron que el bien era una luz cálida. Una mano extendida. Una verdad simple y pura.

Mentían.

El bien no es una luz. Es un foco cegador, uno de esos que se usan en los interrogatorios para que no veas la cara de quien te golpea. Es un arma blanca, pulida y estéril, que se clava en nombre de la salud, la seguridad o la salvación. La he visto en acción. La estoy usando ahora mismo. Y es la herramienta de tiranía más perfecta jamás concebida.

En mi vida anterior, la que dejé en otro cuerpo en un aparcamiento al otro lado del mundo, mi poder se basaba en una honestidad brutal. El miedo era mi moneda. La violencia, mi gramática. Si te quería fuera de mi camino, te lo hacía saber con una llave de tubo en la rodilla. Era un lenguaje sucio, pero claro. Todos entendían las reglas. La traición se pagaba con sangre, y la lealtad, con una porción del botín. Era un ecosistema de depredadores, sí, pero al menos nadie fingía ser un cordero.

Ahora, habito la piel de un santo. Un hombre que creía en el "bien mayor". Y desde su trono de cristal y acero, he descubierto la verdad más obscena de todas: la tiranía más efectiva no es la que se impone con un puño de hierro, sino la que se ofrece con una sonrisa y una mano abierta.

He aprendido que no hay nada más opresivo que el "bien común". Es un altar sobre el que se sacrifica con gusto al individuo que no encaja, a la minoría que estorba. Se habla del "bien de la mayoría" con una devoción religiosa, sin mencionar que la mayoría, a menudo, es solo una turba con mejores relaciones públicas. En nombre de la salud de todos, se encierra al disidente. En nombre del orden de todos, se silencia la voz incómoda.

He visto la tiranía de la moral absoluta. La de aquellos que creen poseer la única versión correcta de la virtud. Su celo es una enfermedad. Creen que están limpiando el mundo, pero solo están purgando todo lo que no se parece a ellos. Prometen una utopía y entregan una jaula perfectamente diseñada, porque cualquier paraíso impuesto es, por definición, una prisión. Su "bien" es un martillo, y para un martillo, todo lo que no es un clavo es un enemigo que debe ser aplastado.

Y luego está la más sutil, la más venenosa de todas: la tiranía del mérito. La idea de que estás exactamente donde mereces estar. Los que están en la cima, como yo ahora, se convencen de que su éxito es una prueba de su valía, olvidando la suerte, el privilegio o el cuerpo que robaron. Miran hacia abajo con una mezcla de piedad y desdén. Y los que están abajo no solo cargan con su fracaso, sino con la humillación de creer que es su culpa. Esta tiranía no necesita guardias ni muros; sus prisioneros se vigilan a sí mismos, encadenados por la vergüenza.

Yo no creo en nada de eso.

Yo soy un monstruo que ha heredado el megáfono de un ángel. Y he descubierto que puedo cometer actos de una crueldad exquisita, puedo destruir a mis enemigos, puedo doblegar voluntades y acumular un poder que hace que mi vida anterior parezca un juego de niños... y la gente me aplaude por ello. Me llaman "justiciero". Me llaman "héroe".

¿Por qué? Porque lo hago en nombre del bien.

Destruyo a un rival financiero y lo llamo "transparencia corporativa". Aniquilo la reputación de un político y lo llamo "lucha contra la corrupción". Arruino a una familia y lo llamo "daño colateral por el bien mayor".

La bondad no es un escudo. Es el mejor camuflaje que existe. Te permite ser el depredador y la presa al mismo tiempo. Te da el poder de juzgar, sentenciar y ejecutar, y recibir una ovación por ello.

Mi nombre era Damián. Ahora, el mundo me conoce como Daniel. Y voy a enseñarles a todos la lección que aprendí en la oscuridad: cuando el bien se vuelve un arma, no hay tiranía más absoluta.

Bienvenidos a mi sermón. La primera sangre ya ha sido derramada. Y sabe a justicia.

Editado: 06.10.2025