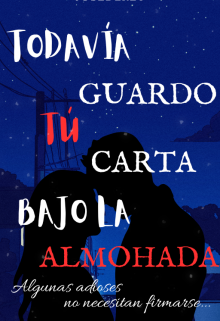

Todavia Guardo Tu Carta Bajo La Almohada

Capítulo 1

Algunos secretos se guardan en el corazón; otros, como el tuyo, encuentran su último refugio bajo una almohada, esperando el valor para ser leídos de nuevo. La mía, esa libreta de tapas negras que había comprado en un mercadillo de segunda mano hacía años, era mi confesionario particular, mi santuario de palabras no dichas, de pensamientos que se atrevían a ser solo míos. Dentro, las páginas amarillentas guardaban promesas rotas, sueños deshilachados y, ahora, la incipiente obsesión por unos ojos azules que acababa de conocer.

El café se enfriaba en la taza, olvidado, mientras la vista se perdía en los tejados mojados por la lluvia. Había algo en el gris del cielo, en el insistente golpeteo de las gotas contra el cristal, que siempre me arrastraba de vuelta a aquel último invierno. No era solo el frío en el aire, sino una sensación persistente de pérdida, de algo que se había escurrido entre los dedos sin que pudiera atraparlo.

A veces, los recuerdos son como eso: una corriente invisible que te arrastra, te guste o no, hacia el lugar exacto donde te quebraste. Como una resaca emocional de la que nunca terminas de recuperarte del todo. Era una sensación que me acompañaba, un telón de fondo para cada nuevo amanecer, incluso cuando el sol se esforzaba por asomarse entre las nubes. Y mientras los dedos se me enfriaban alrededor de la taza, sentía ese viejo dolor en el pecho, un punzón suave que me recordaba que, a pesar de los meses transcurridos, algunas heridas nunca cicatrizan del todo, solo aprenden a sangrar en silencio.

Diez meses antes.

La mañana del 21 de agosto era silenciosa, como si, por una vez en la vida, Chicago estuviera en paz. Esa calma era extraña, casi antinatural, para una ciudad que solía despertar con el rugido de los autobuses y el murmullo de las prisas. Pero aquel día, incluso el viento parecía contener la respiración, las hojas de los árboles apenas susurraban y el tráfico, por una vez, guardaba un silencio reverencial. El clima era frío, pero no al punto de congelarte; de esos en los que se te antoja ver un maratón de Harry Potter o Twilight, envuelta en una manta, con un chocolate caliente y el mundo exterior suspendido. Para mí, mi cumpleaños es mi día. No quiero que ninguna persona mal vibrada se me acerque a arruinarlo. En ese día, solo existo yo. No existían las expectativas ajenas, ni las presiones de ser quien no era. Solo Lizzy, en su forma más pura y, a veces, más vulnerable. Es un día para respirar hondo y recordar que, a pesar de todo, sigo aquí.

—¿Lizzy? ¿Estás despierta, cariño? —dijo mi madre, tocando la puerta con suavidad. Su voz era un hilo delicado, casi un susurro, como si temiera romper el frágil silencio de la mañana.

—Sí, mamá, pasa —respondí, con un entusiasmo que no se correspondía con lo que sentía. Mi voz sonó rasposa, como si llevara horas sin usarla. Había algo en la monotonía de mis mañanas de cumpleaños que me agotaba incluso antes de que empezaran. Era el peso de las expectativas, el recordatorio de un año más que pasaba, sin saber si había avanzado o si seguía estancada en el mismo lugar.

Entró con una pequeña tarta de chocolate y una vela encendida. La luz de la vela titilaba suavemente, proyectando sombras danzarinas en la penumbra de mi habitación, como un pequeño faro en la oscuridad. El aroma a chocolate se extendió por el aire, dulce y reconfortante, un contraste con el frío que aún sentía en el pecho.

Era la primera vez que hacía algo así. Nunca había sido la madre de las sorpresas o de los gestos grandilocuentes. Su amor se manifestaba en silencios, en comidas caseras y en la tranquilidad de saber que siempre estaría ahí, a su manera. Supongo que los veinte suenan más importantes que los diecinueve. Era como cruzar un umbral, un salto hacia lo desconocido, donde la juventud empieza a chocar con las primeras pinceladas de la adultez. Y quizás, mi madre también sentía ese peso, esa transición.

—Feliz cumpleaños, amada hija —dijo con una sonrisa de oreja a oreja, sosteniendo el pastel con esa torpeza dulce que solo saca una vez al año. Sus manos, normalmente tan firmes y eficientes, parecían temblar un poco, como si el acto de llevarme un pastel con una vela encendida fuese una tarea de inmensa complejidad. La vela temblaba apenas, como si también dudara de estar ahí, su pequeña llama reflejándose en sus ojos llenos de un cariño inusual.

—Hoy sí vas a peinarte, ¿o seguimos con el look de protagonista triste de película francesa? —añadió después con tono de burla, una risita escapando de sus labios. Era su forma de decirme que me quería, de recordarme que, a pesar de mi melancolía, ella siempre vería un brillo en mí, aunque yo misma no lo percibiera. Me conocía demasiado bien, y mi perpetuo estado de despeinada era una broma recurrente entre nosotras.

—No, hoy no quiero tardarme esas dos horas de siempre. Quiero estar lista temprano —le respondí, agradecida por el gesto, pero honesta con mi deseo de que el día fluyera sin el ritual de la vanidad. Sentía una urgencia por empezar el día, aunque no supiera muy bien para qué. Solo quería que la quietud de la mañana se rompiera y que la vida, a su ritmo, siguiera su curso.

—Está bien hija, como gustes. —Dijo, su sonrisa suavizándose. Dejó el pastel con cuidado en la mesita de noche, el aroma a chocolate ahora más intenso, tentador—. Por cierto, me escribió Caroline —agregó, su voz adquiriendo un tono de ligera conspiración—. Me pidió que, por favor, no te dejara quedarte encerrada. ¡Son tus veinte, hija! Sal, vive. Hay belleza ahí fuera.

Es irónico que alguien como mi madre diga eso. Se pasó literalmente veinte años diciéndome que afuera hay peligro, que no confíe en nadie, que las personas rompen más que curan. Suena a discurso de una película de terror, ¿verdad? Pero era la verdad de mi existencia, la banda sonora de mi infancia. Toda mi vida había estado construida sobre cimientos de cautela y desconfianza. Y quizás tiene razón. Pero hoy... hoy no quería discutir. Hoy, simplemente, quería que todo fluyera. Aunque sea por unas horas. Quería soltarme de las cadenas invisibles que me había puesto, de las que me habían puesto, y simplemente, ser. Sentir que tenía el control, aunque fuera una ilusión pasajera.