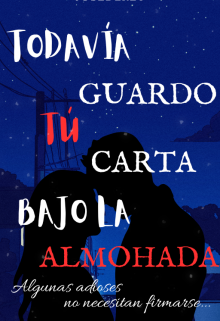

Todavia Guardo Tu Carta Bajo La Almohada

Capítulo 3

La lluvia cesó en algún momento de la madrugada, dejando tras de sí un silencio denso, como si el mundo hubiera contenido el aliento. Pero el silencio no trajo calma. Desperté abruptamente, con el corazón martillando contra mis costillas, una resonancia de algo que no lograba recordar del todo, algo que se escurría entre mis dedos como arena mojada. Un sueño. O quizás, un fragmento de memoria.

Había una figura. Masculina. Borrosa, casi transparente, como si estuviera tejida con la niebla de un pasado lejano. No lograba ver su rostro con claridad, pero sentía su presencia, una sombra alargada en el umbral de mi mente. Siempre lo llamé "el hombre del abrigo" en mi mente, una silueta envuelta en misterio, un enigma que me había acompañado desde la infancia, un recuerdo que mi madre nunca quiso mencionar, un nombre que nunca se atrevió a pronunciar. Y esa noche, ese recuerdo, ese fragmento borroso, había vuelto.

Tenía que haber tenido unos cinco o seis años, aunque la memoria se presenta a veces como una pintura impresionista, donde los detalles se difuminan y solo quedan las sensaciones. Era una noche de tormenta, como muchas en Chicago, de esas en las que el viento aúlla y la lluvia golpea con furia el cristal.

El sonido de las voces en la sala me había despertado. Voces bajas, tensas, como cuerdas a punto de romperse. La de mi madre, primero, suave, luego más alta, con un matiz de desesperación. Y otra voz. Masculina. Grave, resonante, un tono que me helaba la sangre. Recuerdo haberme arrastrado fuera de la cama, mi pequeño pijama de conejitos arrastrándose por el suelo frío, y haber ido a gatas hasta la sala, empujada por una curiosidad infantil y un miedo indescriptible.

Me escondí bajo la mesa de centro, el mantel de encaje grueso cayendo a mi alrededor como una cortina protectora, creando un pequeño refugio en medio de la tormenta de voces. Desde allí, solo veía los pies. Los zapatos elegantes de mi madre, y unos zapatos masculinos, gastados, con el barro de la calle aún pegado a la suela. La discusión continuaba, un murmullo incomprensible de palabras que se perdían en el fragor de la tormenta exterior y la interna. No entendía lo que decían, pero la energía en el aire era palpable, densa, cargada de una tristeza que trascendía las palabras.

Mi madre lloraba. Lo sabía por el sonido de su voz, rota, por los sollozos ahogados que se colaban por debajo del mantel. Y la otra voz, la del hombre, parecía suplicar, luego, desesperarse, hasta que finalmente, un golpe seco. ¿Una puerta? ¿Un objeto cayendo? No lo supe. Solo supe que, después de un silencio que se sintió como una eternidad, solo escuché los sollozos inconsolables de mi madre. Recuerdo el frío en el suelo, el nudo en mi garganta, el deseo de no hacer ruido, de no ser descubierta. De no molestar. De no existir. Esa noche nació en mí la costumbre de guardar silencio cuando algo duele. De encerrar el dolor, de no permitir que se escape, de que se convierta en una carga para los demás. Y la imagen de esos zapatos masculinos, del abrigo oscuro que apenas se veía por debajo del mantel, se grabó en mi mente. El hombre del abrigo. Siempre.

Y ahora, con veinte años, ese recuerdo volvía. Borroso, sí, pero persistente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta noche? Me levanté de la cama, el sudor frío pegado a mi piel, y fui a la ventana. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban con una intensidad fría, pero mi mente seguía en la oscuridad de aquel recuerdo. Sentía la necesidad de un café, algo caliente que me anclara al presente.

Bajé a la cocina, el silencio de la casa un poco más amable que el de mi habitación. Me preparé un café fuerte, el aroma llenando el aire, una invitación a la calma. Me senté en el taburete de la barra, con la taza humeante entre mis manos, intentando ahuyentar el recuerdo, de obligarlo a regresar al rincón oscuro de mi mente de donde había escapado. Pero ya era tarde. Una vez que un recuerdo decide asomarse, es difícil enviarlo de vuelta. Y este, en particular, se sentía más vívido que nunca. Era como si el velo que lo cubría se hubiera vuelto más delgado, permitiéndome ver más allá de la bruma.

Me vestí para ir a clases, la ropa que había elegido el día anterior pareciendo ahora ajena, como si mi cuerpo no fuera del todo mío. Jeans y una sudadera, lo de siempre. El cabello en una cola de caballo alta, intentando domar los rizos rebeldes que hoy se sentían más indomables que nunca. El aire de la mañana era gélido, y envolví mi bufanda alrededor de mi cuello, sintiendo el tejido áspero contra mi piel. Salí de casa, mis pasos automáticos, dirigiéndome a la preparatoria, pero mi mente estaba en otra parte, en el eco de voces lejanas, en la silueta de un hombre sin rostro.

El campus de Payton estaba lleno de vida, como siempre. El murmullo de los estudiantes, las risas, el sonido de los casilleros cerrándose. Pero para mí, todo era un ruido de fondo, un telón de fondo para mis propios pensamientos. Mis ojos buscaban a Charlie. Inconscientemente. Como si al verlo, pudiera desentrañar el misterio que se había apoderado de mi mente. No lo encontré. No en los pasillos, no en la cafetería, no en el patio. Una extraña decepción me invadió, una punzada en el pecho que no esperaba.

Las clases pasaron como una película a la que no prestaba atención. Mr. Robert seguía con su monólogo sobre la literatura victoriana, su voz arrullándome, pero no lograba concentrarme. Mis ojos vagaban por el aula, observando los rostros familiares de mis compañeros, las expresiones de aburrimiento o de concentración. Pero mi mente volvía una y otra vez a él. A Charlie. A sus ojos azules, a la melancolía que lo rodeaba como un aura.

Sentía que algo en Charlie me resultaba inquietantemente familiar. No era su rostro, no sus facciones. Era algo más sutil, algo en sus gestos, en la forma en que miraba el mundo, en su tristeza. Como si ya lo hubiera visto en otro momento... o en otra persona. Era una sensación que me erizaba la piel, un escalofrío que me recorría la espalda. Intenté ignorarlo, de convencerme de que era solo mi imaginación, una consecuencia del sueño borroso de la noche anterior. Pero la sensación persistía, como un susurro constante en el fondo de mi mente. Era como si su tristeza, tan palpable, tan suya, se conectara con una tristeza ajena, una que yo había presenciado hace mucho tiempo. Una tristeza de la que, al parecer, nunca me había recuperado del todo.