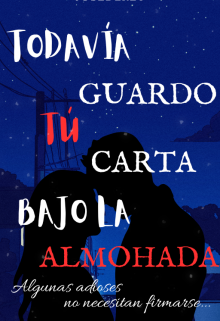

Todavia Guardo Tu Carta Bajo La Almohada

Capítulo 8

La noche se había tragado la luz del día, dejando atrás un velo de estrellas indiferentes y el frío cortante que solo Chicago sabe ofrecer. Me envolví en el edredón, pero el calor no llegaba a mis huesos. La imagen de Charlie, sus ojos azules, esa familiaridad inquietante, flotaba en el aire de mi habitación. Los sueños con olor a café me habían dejado exhausta, una mezcla embriagadora de revelaciones borrosas y preguntas sin respuesta. "Caleb" resonaba en mi mente, un eco perturbador.

El lunes fue un borrón. Las clases, el bullicio de la preparatoria, el intento de mantener una conversación normal con Caroline. Todo se sentía distante, irreal. Mis pensamientos estaban atrapados en el laberinto de mis sueños, en la posibilidad de que el pasado de mi madre y el de Charlie estuvieran entrelazados de alguna forma oscura y dolorosa. Me sentía como un barco a la deriva, sin brújula, en un mar de incertidumbre.

Pasé la semana en una especie de trance. Los sueños con Charlie y el niño rubio se repetían, cada vez más vívidos, más cargados de esa melancolía que me atraía y me asustaba a la vez. No fui al café el sábado, la señora Elena me dio el día libre al notar mi aspecto cansado. Y lo agradecí. Necesitaba ese tiempo a solas, un espacio para procesar la avalancha de emociones que me asaltaba.

Me pasé horas en mi habitación, sentada en el suelo, las rodillas pegadas al pecho, la mirada perdida en las sombras que danzaban en las paredes. Mi libreta negra permanecía abierta a mi lado, pero no escribía. Las palabras parecían insuficientes para capturar la complejidad de lo que sentía. Era como si mi alma estuviera en un estado de ebullición silenciosa, esperando a que la verdad emergiera.

La tensión se acumulaba en mi pecho, una presión constante que me dificultaba respirar. Quería respuestas, sí, pero el miedo a lo que pudieran revelar era casi paralizante. ¿Y si Caleb era el padre de Charlie? ¿Y si eso significaba que la historia de mi madre estaba ligada a un dolor aún más profundo de lo que podía imaginar? La idea me aterraba.

El domingo por la tarde, en un intento de distraerme, decidí poner un poco de orden en mi clóset. Era una tarea que llevaba posponiendo meses, una excusa perfecta para ocupar mi mente con algo mundano. Empecé por los estantes superiores, donde guardaba cajas viejas llenas de recuerdos de la infancia: dibujos, cartas, juguetes olvidados, cuadernos escolares. El polvo se levantaba con cada movimiento, y el aire se llenó con el aroma a papel viejo y el dulzor de la madera.

Encontré una caja de cartón pequeña, escondida detrás de una pila de libros. Era de un color rosa pastel descolorido, adornada con pegatinas de estrellas y lunas que yo misma había pegado hace años. Sabía lo que contenía. Era mi "caja de secretos", un tesoro de cosas que no le había contado a nadie. Sonreí a medias, una punzada de nostalgia me atravesó. Hacía años que no la abría.

La deslicé de su lugar, y al abrirla, un aroma tenue a vainilla y papel viejo se elevó en el aire. Adentro, había un collage de recuerdos: pulseras de la amistad, una foto borrosa de mi primer campamento de verano, un boleto de cine de una película que ya no recordaba. Y debajo de todo, en el fondo, envuelto en una servilleta de papel con dibujos de flores, encontré un cuaderno. Era pequeño, de tapas duras y color azul marino, con las esquinas gastadas por el tiempo. Lo reconocí al instante. Era el cuaderno donde solía escribir mis pensamientos más íntimos, mis secretos que no le confiaba ni a Caroline.

Lo abrí con lentitud, las páginas amarillentas crujieron suavemente. Mi letra, infantil y un poco desordenada al principio, se fue volviendo más fluida a medida que avanzaba por los años. Había poemas tristes, dibujos de flores y corazones rotos, reflexiones sobre la soledad y el miedo. Y entonces, en medio del cuaderno, casi al final, encontré lo que mi subconsciente parecía haber estado buscando.

Era una carta.

Una carta escrita a mano, en una letra un poco más madura, pero aún con la inocencia de mis dieciséis años. El papel, ya amarillento por el tiempo, todavía olía a invierno, al frío cortante de aquellas tardes en las que la escribí, con las ventanas empañadas y el corazón encogido. No había un sobre, ni una dirección. Solo la carta. Una carta que nunca entregué.

La tomé entre mis dedos, el papel era suave y frágil, como una mariposa a punto de deshacerse. Mis ojos se deslizaron por las palabras, cada una un eco de un tiempo pasado, de una versión de mí misma que ya no era, pero que aún me habitaba.

"Para ti, que nunca me viste," comenzaba la carta, y al leerlo, sentí una punzada en el pecho. Era para él. El chico de mi pasado. Ese amor platónico, ese amor que no fue, que me había herido sin siquiera saberlo.

Querido tú,

Te escribo en medio de la noche, cuando todo duerme menos mi corazón. Afuera, el mundo calla, pero aquí adentro todo grita. Hace frío. No el de la ventana, no el que empaña los cristales... sino uno más profundo, uno que dejaste tú al marcharte sin saber que alguna vez estuviste.

Creo que me enamoré de ti. Y lo supe tarde. Lo supe cuando ya no había espacio para volver atrás. Lo supe en silencio, sin que tú siquiera imaginaras que, en algún rincón de mi mundo, tú eras todo.

Recuerdo la primera vez que te vi. Era como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo para que yo pudiera verte. Estabas en la biblioteca, bajo esa luz suave que no perdona las emociones, con un libro de poesía entre las manos, y tu cabello cubriéndote los ojos como si también quisiera esconderte de mí. No sé por qué, pero ese instante se quedó tatuado en mí. Y desde entonces, te busqué en cada esquina, en cada página, en cada mirada que no eras tú.

Escribí tu nombre mil veces. Como quien intenta sacarse un hechizo. Como quien quiere olvidar memorizando. Pero el olvido nunca llegó. Al contrario, se volvió más presente, más cruel. Porque cada vez que te veía pasar, algo dentro de mí temblaba... y a la vez, algo moría.