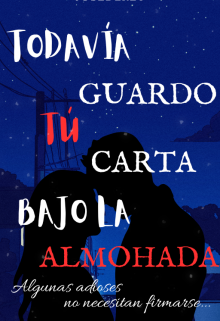

Todavia Guardo Tu Carta Bajo La Almohada

Capítulo 10

La mañana despertó gris y húmeda, con una llovizna fina que apenas lograba mojar el pavimento. Era como si el cielo dudara en dejar caer sus lágrimas por completo, manteniéndolas en un suspenso melancólico. El aire olía a tierra mojada y a algo indefinible, un aroma a cambio, a la promesa de un día que se abría lento y pensativo. Era sábado, y la ausencia de la alarma escolar era un bálsamo para mi alma, un alivio bienvenido. El peso de la semana, con los sueños de Caleb y la libreta negra susurrándome secretos, se había asentado en mis hombros, dejándome una sensación de agotamiento que ni siquiera el descanso de la noche había logrado disipar por completo. Mi mente seguía girando en torno a esas "frases sin dueño" y la reacción de mi madre, una mezcla de aprensión y una curiosidad que me carcomía.

Salí de casa, buscando un poco de aire fresco, una distracción. Mi camino me llevó sin querer al café, mi segundo hogar. Con una taza humeante de capuchino entre las manos, el aroma cálido del café, con su dulzura lechosa y el toque amargo del grano, contrastaba con el frío húmedo que me envolvía. Era un consuelo simple, un pequeño ancla en la deriva de mis pensamientos. No había planeado encontrarme con nadie, mucho menos con Charlie. Mi intención era pasar el día perdida entre páginas y el silencio reconfortante de un lugar anónimo. Pero, como suele ocurrir, el destino tenía otros planes, esos que se tejen en los intersticios de lo cotidiano, en los momentos en que uno menos los espera. Esas coincidencias que, con el tiempo, dejan de sentirse como tales y empiezan a parecer parte de un plan más grande, más intrincado.

Mis pasos me llevaron sin pensarlo hasta la librería de la esquina, mi refugio, mi pequeño santuario personal. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, un remanso de silencios y páginas amadas, donde el aroma a libros viejos se mezclaba con el de la tinta fresca. La lluvia, fuera, parecía caer solo para quedarse atrapada tras los cristales empañados, creando un telón de fondo borroso y etéreo, como una pintura al óleo que se difumina con la niebla. El tintineo de la campanilla sobre la puerta anunció mi entrada, un sonido familiar que siempre me daba la bienvenida. Respiré hondo, dejando que el aroma me invadiera, sintiéndome, por un momento, a salvo, como si las paredes de ese lugar fueran una armadura contra el mundo exterior.

Me adentré por los estrechos pasillos, mis dedos rozando los lomos de los libros, una caricia silenciosa a historias olvidadas y mundos por descubrir. Buscaba algo sin saber qué, una novela con una portada que me atrajera, un poemario que susurrara verdades ocultas. Mi mente estaba en ese estado de búsqueda tranquila, donde uno se deja llevar por la intuición, esperando que el libro correcto simplemente aparezca. Y entonces, entre los estantes polvorientos y el susurro de las páginas que pasaban en algún lugar cercano, sucedió. El tipo de encuentro que te cambia el rumbo, sin que lo busques.

Nuestras miradas se cruzaron. Sin buscarlo, sin pretenderlo. Fue un accidente. O al menos, eso creí en ese momento.

Ahí estaba Charlie. Sentado en el pequeño rincón de lectura, junto a una ventana que daba a la calle, la misma ventana por donde la llovizna se estrellaba suavemente, dejando pequeñas estelas en el cristal. Llevaba una sudadera oscura, del mismo tono profundo que sus ojos. Su cabello rubio, ligeramente revuelto, caía sobre su frente, dándole un aire pensativo. Tenía un libro abierto en sus manos, pero no lo estaba leyendo. Su mirada, esos pozos azules que me atormentaban y atraían a partes iguales desde nuestro primer encuentro en el café, estaba fija en mí. No había sorpresa en sus ojos, sino una especie de reconocimiento, una profundidad que me caló hasta los huesos.

No hubo palabras grandilocuentes, ni gestos forzados. Solo un intercambio de sonrisas tímidas, sorprendidas, casi avergonzadas. Mi corazón dio un vuelco, un aleteo suave contra mis costillas que resonó en mis oídos. Las mejillas se me encendieron, un calor repentino que contrastaba con el frío de la taza en mis manos. Era una sonrisa que parecía guardar secretos, una conversación que no necesitaba palabras para empezar, sino que se tejía en el aire, en el silencio compartido.

Sentí la misma corriente eléctrica que la otra vez en el café, esa conexión innegable que me perturbaba y fascinaba. Esa sensación de familiaridad que me hacía cuestionar todo lo que creía saber. Él me ofreció una sonrisa aún más suave, casi imperceptible, y me hizo un gesto con la cabeza, invitándome a acercarme. Mis pies se movieron solos, un paso a la vez, como si una fuerza invisible me guiara hacia él, una fuerza que no podía resistir. Dejé mi taza de café, aún humeante, sobre una pila de libros cercana, liberando mis manos para el encuentro.

—Hola, Lizzy —dijo, su voz era un murmullo bajo, casi inaudible sobre el suave tamborileo de la lluvia. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre. Sonó extraño, y a la vez, increíblemente familiar, como si lo hubiera escuchado toda la vida, en algún sueño lejano. La familiaridad se profundizaba con cada interacción.

—Hola, Charlie —respondí, mi voz apenas un susurro, sintiendo el rubor extenderse por mi cuello. Mis manos se aferraron a la taza de café, que había vuelto a tomar, buscando un punto de apoyo, una forma de anclarme en la realidad mientras mi mundo interior se revolvía.

Él señaló la silla vacía frente a él, invitándome a sentarme. Tomé asiento, y coloqué mi taza en la pequeña mesa redonda que nos separaba, notando el círculo de humedad que dejó en la madera. El libro que tenía en sus manos era una edición vieja de poesía. Reconocí la portada. Era uno de mis favoritos, un poemario que siempre me había acompañado en mis momentos de introspección. Otra extraña coincidencia.

—¿Te gusta la poesía? —pregunté, señalando el libro con la cabeza, intentando sonar casual, normal, como si mi corazón no estuviera dando un concierto.